Zweite Welle: Trifft uns Corona bald mit voller Wucht?

Vielfach wurde in den vergangenen Wochen der "unmögliche Blick in die Kristallkugel" angesprochen. In Ermangelung einer besseren Umschreibung dafür, dass so vieles in dieser Corona-Pandemie noch ungewiss ist, bedienten sich Experten der Floskel. Eines der größten Fragezeichen hält sich in der Debatte um eine mögliche zweite (oder gar dritte) Infektionswelle hartnäckig.

Experten um Michael Osterholm, Leiter des Center for Infectious Disease Research and Policy, eine der wichtigsten infektionsmedizinischen und epidemiologischen Institutionen der USA, wagten nun diesen schwierigen Blick in die Zukunft. Basierend auf dem Wissen über das neue Virus und vergangene Influenza-Pandemien, etwa der Spanischen Grippe (1918-1920) oder der Schweingrippe (2009/2010), haben die Forscher drei Szenarien zum Pandemieverlauf entworfen.

Mit dem Verschwinden von Covid-19 rechnen sie in frühestens 18 Monaten.

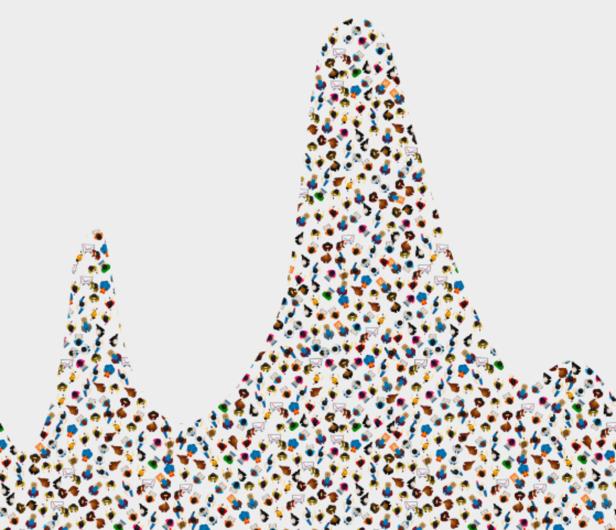

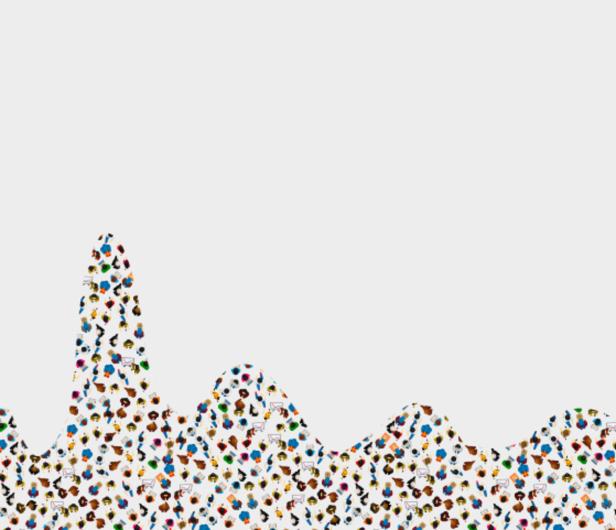

Wie SARS-CoV-2 in den kommenden Monaten und Jahren auftreten könnte.

Im ersten Szenario folgt auf die erste Welle – einige Länder haben diese schon durchgemacht, andere, etwa die USA aber auch der südamerikanische Kontinent, sind noch mittendrin – eine Reihe mäßiger, langsam abflauender Wellen im Sommer und den folgenden ein bis zwei Jahren. Eine laufende Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen sei in diesem Fall unerlässlich. Gerald Gartlehner, klinischer Epidemiologe und Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems, hält das für plausibel: "Dass es periodisch zu einer Erhöhung der Infektionszahlen wegen lokaler Herde kommt, ist denkbar. Ein zweites Ischgl – das in Österreich in der ersten Phase ein Motor in der Virusausbreitung war – wird uns aber sicher nicht passieren. Da haben wir zu viel dazugelernt."

Im zweiten Szenario schließen sich an die erste Welle eine weit größere Zahl von Infektionen im kommenden Herbst und Winter sowie kleinere Wellen im nächsten Jahr an. Ähnlich, wie es bei der Spanischen Grippe der Fall war. Um einen erneuten Lockdown käme man dann nicht umhin. Der ungünstigste Fall, sagt Gartlehner: "Das wäre desaströs. Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern weil ich glaube, dass Gesellschaft und Wirtschaft das nicht durchhalten." Zu groß wären die Kollateralschäden. Der Epidemiologe hält einen zweiten großen Peak ohnehin nur für realistisch, sollte es zu einer aggressiven Mutation von SARS-CoV-2 kommen. "Dann könnte das Virus heftiger zurückkommen. Wie wahrscheinlich das ist, wissen wir gegenwärtig noch nicht." Auch die Entwicklung eines Impfstoffes würde so erschwert.

Im dritten Szenario gehen die Forscher davon aus, dass die aktuelle Covid-19-Welle die dramatischste bleibt. Es seien lediglich kleinere Nachwehen "ohne klares Muster" zu erwarten. Dieses Szenario würde keine weiteren Eindämmungsmaßnahmen erforderlich machen. Gartlehner hält das – wie im Übrigen auch das Autorenteam selbst – für die unwahrscheinlichste Variante. "Das wäre nur denkbar, wenn wir in unserer Gesellschaft schon eine relativ weit verbreitete Immunität aufgebaut hätten. Dann würden sich vereinzelt Menschen anstecken, die immunen Mitmenschen die rasante Ausbreitung aber stoppen." Und davon ist Österreich weit entfernt: Selbst in stärker betroffenen Regionen haben sich bisher nur knapp fünf Prozent der Bevölkerung infiziert – viel zu wenig für eine natürliche Barriere einer Ausbreitung.

Am plausibelsten erscheint den Experten ein Szenario, bei dem auf die erste Welle mehrere mäßige Wellen folgen könnten (das "Szenario eins") Auch in diesem Fall müsste es Pläne geben, welche Eindämmungsmaßnahmen erneut durchgesetzt werden müssen.

"Künftig besser dosieren"

Andreas Sönnichsen, Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin an der MedUni Wien, mahnt, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen: "Die Strategie kann nicht sein, wieder alles zuzumachen. Was wir mittlerweile wissen ist, dass man frühzeitig reagieren muss. Bei rigorosen Maßnahmen müsste man aber künftig besser dosieren – etwa einschneidende Maßnahmen auf Hotspots beschränken." Gartlehner hält noch ein weiteres Szenario für möglich. "Es könnte sein, dass wir einfach mit SARS-CoV-2 zu leben lernen. Dass es zusätzlich zur saisonalen Grippe auch Covid-19-Wellen geben wird, gegen die wir uns hoffentlich irgendwann impfen lassen können – und das dann auch der Großteil der Bevölkerung tut."

Wie kann man neuerlichen Ansteckungswellen effektiv vorbeugen? "Abgesehen davon, dass wir das Glück brauchen, damit keine Mutation passiert, müssen die Behörden die Lage intensiv beobachten, so wie das derzeit schon der Fall ist." Das bedeute die Überwachung der Infektionszahlen, aber auch das Aufspüren neuer Ausbrüche. "Man muss aktiv testen und schnell reagieren, die betroffenen Menschen isolieren, sämtliche Kontakte möglichst lückenlos ermitteln." Auch den Reproduktionsfaktor, also wie viele Personen ein Infizierter ansteckt, müsse man im Auge behalten, "solange keine Herdenimmunität die Ausbreitung bremst".

Für die Bevölkerung haben unterdessen das Tragen von Masken, die Einhaltung der Abstandsregel sowie konsequente Handhygiene oberste Priorität, wie Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien in einer Pressekonferenz zu Wochenbeginn erklärte. "Wenn das gut einhalten wird, haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, dass die Lockerungen weiter beibehalten werden können. Wir dürfen nur nicht nachlassen."

In der Debatte um das Abflauen der Pandemie wird auch der Faktor Jahreszeit ins Treffen geführt. Zum einen, weil die Menschen in den Sommermonaten sich verstärkt im Freien aufhalten – die Ansteckungsgefahr ist dort geringer. "Bei der Rolle der Temperatur und des UV-Lichts ist die Datenlage nicht eindeutig. Stutzig macht mich, dass sich das Virus etwa im Corona-Hotspot Florida rasch ausbreiten konnte. Dort hat es im März Temperaturen wie beim uns im Sommer", sagt Gartlehner.

Die Hoffnung auf einen Sommerurlaub im Ausland haben viele nach wie vor nicht aufgegeben. Uneingeschränkter Reiseverkehr – vor allem per Flugzeug – könnte neue Ansteckungsherde begünstigen. Studien zum SARS-Virus belegten, dass infizierte Reisende im Flugzeug jemand in den drei Reihen vor sowie hinter ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckten. Gartlehner: "Das Flugzeug ist ein günstiger Ort für das Virus, weil viele Menschen über einen längeren Zeitraum auf engem Raum zusammen sind." Auch auf Großereignisse, Konzerte, Disco-Besuche oder Musikfestivals wird für längere Zeit verzichtet werden müssen, glaubt der Epidemiologe. "Die größte Gefahr geht von solchen Großevents aus, viel stärker noch als etwa von Schulen, die keine nennenswerte Rolle bei der Ausbreitung spielen dürften. Wenngleich auch dort verschärfte Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln geboten sind."

Anleihen bei Grippe-Pandemie

Für die Erstellung der drei Beispielverläufe wurden übrigens Anleihen bei früheren Grippe-Pandemien genommen. Das hält Gartlehner für sinnvoll: "Das neuartige Coronavirus und Influenzaviren haben Gemeinsamkeiten." Etwa, dass es in der Bevölkerung keinerlei Immunität gegen ein neues Virus gibt, die Übertragung meist über Tröpfchen stattfindet und auch symptomlose Erkrankte ansteckend sind. Doch es gebe laut Gartlehner auch Unterschiede, wie die Autoren ebenfalls betonen: Die Inkubationszeit, also die Zeitspanne von der Ansteckung bis zu ersten Symptomen, ist bei Covid-19 länger als bei Influenzaerkrankungen. Der Anteil der Erkrankten ohne Symptome ist beim Coronavirus größer – was die Ausbreitung begünstigt.

Kommentare