Wie Bobby Fischer im Kalten Krieg die Sowjetunion besiegte

Boris Spasski und Bobby Fischer bei ihrer letzten Partie der Schach-Weltmeisterschaft am 31. August 1972

Als Bobby Fischer am Vormittag des 1. September 1972 in Reykjavik erwachte, war er im Schlaf Schach-Weltmeister und ein US-Nationalheld geworden. Sein Gegner Boris Spasski hatte kurz zuvor dem Schiedsrichter telefonisch seine Aufgabe verkündet. Fischer hatte eine Nebenfront des Kalten Krieges für sich, für die USA, für den gesamten Westen, entschieden.

Die Öffentlichkeit hatte das Brettspielduell zum „Kampf der Systeme“ hochstilisiert. Dabei waren die beiden Protagonisten keineswegs politische Player. Fischer mochte die Sowjets aus verschiedenen Gründen nicht – so war seine Mutter Regina, zu der er ein schwieriges Verhältnis hatte, Kommunistin –, interessierte sich aber in erster Linie für Schach, für sich selbst und für Geld. Und Spasski war beileibe kein kommunistischer Finsterling, ja nicht einmal Mitglied der KPdSU. Aber die Umstände waren ideal für diese Inszenierung.

Stellvertreterkrieg

Der Denksport Schach war für die Kommunisten seit Lenin („Schach ist Gymnastik des Verstandes“) ein Mittel gewesen, das Proletariat für den Klassenkampf geistig zu schulen und die Überlegenheit ihres Systems zu beweisen. Sie hatten ihn gefördert und zum Volkssport gemacht: Mehr als 4 Millionen registrierte Schachspieler gab es in der UdSSR, nur etwas mehr als 30.000 in den USA. Der Verlust der Krone des Königlichen Spiels bedeutete also eine enorme Demütigung: Seit 1948 war sie in sowjetischer Hand gewesen, und nach Fischer würde sie bis zum Zerfall des Riesenreiches auch wieder dorthin wandern.

Obwohl im Kalten Krieg die Zeichen gerade eher auf Entspannung standen, war es eine Prestigesache, in die ein Amerikaner eindringen konnte, ohne dass die USA dabei viel riskieren mussten. Denn Fischer war ein Eigenbrötler und nahm ohnehin keine Unterstützung an. Oberflächlich betrachtet verkörperte er den amerikanischen Traum: Aus schwierigen Verhältnissen kommend, hatte der 29-Jährige seinen Erfolg allein aus eigener Kraft erreicht, trat selbstbewusst und gut gekleidet auf, ließ sich nichts gefallen.

Ihm gegenüber saß mit dem um sechs Jahre älteren Titelverteidiger Spasski jemand, der von Kind auf durch die „Sowjetische Schachschule“ gefördert worden und dem eine Riege an Weltklassespielern zur Seite gestellt worden war. Fischer musste es also mit dem ganzen sowjetischen System aufnehmen (dessen Akteure freilich teilweise heillos zerstritten waren). Er hatte sogar Russisch gelernt, um der Schachliteratur folgen zu können.

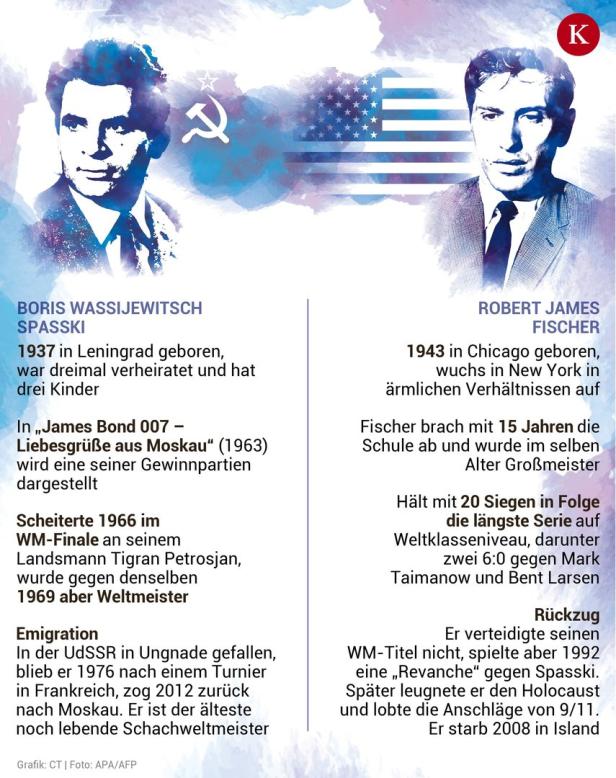

Die Gegner der Schach-WM 1972

Weltweites Interesse

Während Titelverteidiger Spasski später freimütig bekannte, dass der Druck ihn belastete und seine Jahre als Weltmeister die unglücklichsten seines Lebens gewesen waren, kam Fischer das Interesse der Öffentlichkeit entgegen. In der Schachszene längst als Diva berüchtigt, pokerte er um die Höhe des Preisgeldes und kleinste Details der Begegnung und riskierte mehrfach das Platzen des Duells. Sein exzentrisches Verhalten steigerte die weltweite Aufmerksamkeit noch, und er lieferte auch gerne die gewünschten Schlagzeilen. „Es geht im Grunde um die freie Welt gegen die verlogenen, betrügerischen, heuchlerischen Russen“, betrieb er ordentlich Ballyhoo. Oder: „Ich bin ein hungriger Wolf. Und am liebsten fresse ich russische Großmeister.“

In der Einflusssphäre Moskaus hielten die Antikommunisten zu Fischer. Der damals tschechoslowakische Großmeister Vlastimil Hort meinte später, die ganze CSSR hätte Fischer die Daumen gedrückt. Umgekehrt wünschten sich im Westen viele einen Sieg des Nicht-Rüpels Spasski, von dem der britische Telegraph schwärmte: „kultiviert, charmant, ein bürgerlicher Individualist“. Der spätere Weltmeister Garri Kasparow erinnerte sich an die Situation in der UdSSR: „Es herrschte der Kalte Krieg, und Fischer – Spasski stand für den Kampf der Systeme. Alle Menschen spielten verrückt, überall wurden die Partien analysiert, jede Hausfrau verfolgte das Duell. Ich war noch ein kleiner Junge, aber ich sah: Fischer öffnete dem Schach neue Türen, ich habe sein Spiel sehr bewundert.“

Für einen echten „Kampf der Systeme“ waren die Sympathien also nicht unbedingt so verteilt, wie es zu erwarten gewesen wäre. Vielleicht brachte das Match die Menschen in West und Ost einander sogar eher näher, als dass es sie auseinanderdividierte. Im Gegensatz zu anderen Schlachtfeldern des Ost-West-Konflikts mussten hier jedenfalls keine Menschen sterben. Der Schachsport verzeichnete den größten Zulauf seit der Arbeiterbewegung rund 50 Jahre zuvor. Ein Großhändler berichtete, er hätte alleine 1972 rund 50.000 Schachuhren in die USA geliefert, und auch in Österreich vervielfachte sich der Absatz von Schachspielen.

Matt durch Mätzchen

Fischer war außer an Schachsiegen nur an zwei Dingen interessiert: Dafür respektiert, vor allem aber vergoldet zu werden. Beides hatte er bereits vor dem Match erreicht. Das Gesamtpreisgeld hatte er durch Boykottdrohungen auf 275.000 Dollar hochgetrieben, mehr als das Hundertfache des WM-Kampfes von 1969. Eine „gigantische Börse“, wie der KURIER damals schrieb, nach heutiger Kaufkraft runde 2 Millionen Euro. Ein Vermarktungserfolg, von dem Schachprofis bis heute profitieren.

Bei der Ehre wiederum hatte ihn Henry Kissinger, der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Richard Nixon, gepackt, als er Fischer am 3. Juli anrief und drängte: „Hier ruft der schlechteste Schachspieler der Welt den besten Schachspieler der Welt an. Amerika will, dass du dahin fährst und die Russen schlägst. Beweg deinen Hintern nach Island.“ Zu diesem Zeitpunkt war die Eröffnungszeremonie im isländischen Reykjavik bereits gelaufen – und Fischer immer noch in New York. Wie so oft mussten alle auf ihn warten, und der Weltschachverband gewährte ihm tatsächlich eine Fristverlängerung. Noch am Abend von Nixons Anruf flog er los.

Als Fischer am Tag der 1. Partie mit einigen Minuten Verspätung am Spielort eintraf, begrüßte er Spasski, machte seinen ersten Zug und ging dann schnurstracks zum Schiedsrichter, um sich gleich einmal zu beschweren, konkret über die drei im Saal aufgestellten Fernsehkameras. Damit setzte er eine beispiellose Serie an Beanstandungen fort: über die Spielfiguren, das Licht, die Zuschauer ... Fischer hatte ständig etwas auszusetzen. Selbst falls er – dem seine Konzentration heilig war – wirklich nur alles Störende aus dem Weg räumen wollte, so beeinträchtigte er damit doch auch die Konzentration Spasskis.

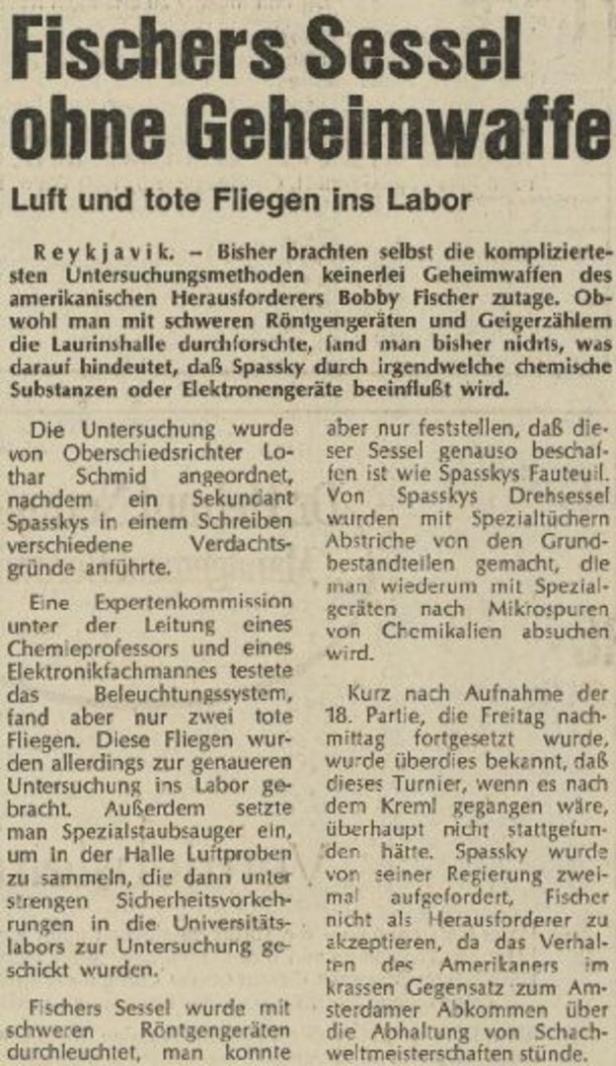

Dieser blieb selbst zurückhaltend und schluckte Fischers Provokationen hinunter, obwohl er von höchster Stelle, etwa von seinem Sportminister, gedrängt wurde, das Match gegen den US-Amerikaner abzubrechen. Er hätte auf breites Verständnis bauen können. Spasski, der anfangs auf einem einfachen Polstersessel saß, verlangte lediglich denselben bequemen Drehsessel, wie Fischer ihn aus den USA mitgebracht hatte und den er zur 7. Partie bekam. Seine Genossen jedoch ließen sich, insbesondere als Spasski schachlich klar ins Hintertreffen geraten war (siehe „Matchverlauf“ unten), auf den Kleinkrieg mit Fischer ein, der – teils vom KGB – wie in einem Agentenkrimi geführt wurde: Mit der Begründung, Fischer könnte Computerhilfe oder Signale erhalten oder seinerseits Strahlen aussenden und Spasski hypnotisieren oder gar vergiften, ließen die Sowjets die Stühle röntgen, Spasskis Orangensaft analysieren und sogar die Beleuchtung über dem Spieltisch auseinandernehmen – wo man zwei tote Fliegen fand.

Der KURIER-Artikel vom 26. August 1972 über die sowjetischen Versuche, Fischer ein Fehlverhalten nachzuweisen. Lesen Sie HIER die KURIER-Berichterstattung des Sommers 1972 und der Folgejahre nach.

Ausgesuchte Stellungen der Schach-WM 1972 zwischen Boris Spasski und Bobby Fischer

Titelverteidiger Spasski führte mit 2:0 – und war nach 21 Partien mit 8½:12½ Punkten eindrucksvoll entthront

Finten und Finessen. Das WM-Duell begann am 11. Juli 1972 in der 1. Partie mit viel Kopfschütteln, als sich Fischer einfach eine Figur einsperren ließ (siehe oben, Diagramm 1: 29. ... Ld6×h2. Nach 30. g2–g3 musste Spasski den Läufer nur noch mit seinem König abholen). Vermutlich wollte Fischer ein Ausrufezeichen setzen und beweisen, dass Spasski ihn selbst nach einer so tollkühnen Aktion nicht besiegen könnte. Das perfekte Spiel, um die Partie Remis zu halten, gelang ihm aber nicht, Spasski wickelte das Endspiel zum Sieg ab.

Zur 2. Partie trat Fischer nicht an, weil ihn das Surren der Kameras störte, obwohl er sich an den TV-Einnahmen beteiligen hatte lassen. Damit stand es 2:0 für Spasski.

Die 3. Partie wurde nicht im Saal der mit 2.500 Zuschauern stets ausverkauften Mehrzweckhalle Laugardalshöll in Reykjavik ausgetragen (eine Matchkarte kostete 5 Dollar), sondern auf Drängen Fischers in einem Nebenraum, in dem sonst Tischtennis gespielt wurde. Spasski willigte ein, weil er sich als Titelverteidiger verpflichtet sah, das Match fortzusetzen – und bereute das später: „Danach habe ich gemerkt, wie Bobby anfing, mich nervös zu machen. Psychologisch gesehen hatte ich schon verloren.“ Er unterlag Fischer das allererste Mal und musste in der 5. Partie den Ausgleich hinnehmen. 2:2.

Die 6. Partie ist legendär. Fischer schlug Spasski auf dessen ureigenstem Terrain, nach einer dessen Lieblingseröffnungen. Er glänzte strategisch (Diagramm 2: mit 20. e3–e4 entwertet er Spasskis starkes Zentrum) und beendete die Partie mit einem taktischen Feuerwerk (Diagramm 3: nach 38. Tf5×Sf6 fällt die schwarze Königsstellung auseinander). Als Spasski aufgab, zollte er seinem Gegner höchsten Respekt und applaudierte ihm.

Der Herausforderer war nun erstmals in Führung und gewann die Partien 8 und 10, Spasski wiederum endlich wieder ein Match, die 11. Partie – woraufhin Fischer ohne den obligatorischen Handschlag wortlos den Saal verließ.

Spasskis Hoffnung, doch noch einmal heranzukommen, erstarb aber schon in der 13. Partie. In einer hochklassigen, 74-zügigen Begegnung behielt Fischer die Oberhand (Diagramm 4: mit 64. ... h2–h1 stellt sich Fischer eine Dame auf, lenkt Spasskis Turm ab und kann seinen König zur Unterstützung seiner Bauern heranführen) und hatte wieder 3 Punkte Vorsprung.

Es folgten sieben Remispartien, ehe Fischer am 1. September 1972 in der 21. Partie mit seinem siebten Sieg uneinholbar in Führung ging und sich zum 11. Schachweltmeister krönte.

Vom Helden zum Gejagten

Fischer avancierte mit seinem Triumph zum US-Nationalhelden. Eine Konfettiparade am Broadway war geplant, er wurde ins Weiße Haus und zu Turnieren eingeladen, man bot ihm Werbeverträge an. Aber das Schachgenie wusste im echten Leben die Gunst der Stunde nicht zu nutzen. Er lehnte ab oder verlangte mehr Geld und verdarb so alles. Vorher hatte man alle seine Wünsche erfüllt – aber jetzt, da er die Sowjets schon besiegt hatte, war er entbehrlich geworden.

Fischer verteidigte seinen WM-Titel 1975 nicht, dieser ging kampflos an Anatoli Karpow und zurück in die UdSSR. Erst nach Jahren kehrte Fischer als immer tragischere Figur ins Licht der Öffentlichkeit zurück. 2004/05 saß er in Japan wegen eines US-Haftbefehls monatelang in Auslieferungshaft, weil er mit Spasski – diesmal mitten in einem heißen Krieg – 1992 in Restjugoslawien eine „Revanche“ um 5 Millionen Dollar gespielt hatte. Einer der wenigen, die sich für den inhaftierten Fischer einsetzten, war sein einstiger Gegner im „Kampf der Systeme“: Spasski war Fischers Freund geworden.

Kommentare