Krebstherapie: Ist Österreichs Spitzenplatz in Gefahr?

Österreich ist in der Krebstherapie und -forschung führend – könnte aber bis 2030 diesen Spitzenplatz verlieren, warnt der renommierte Krebsspezialist Univ.-Prof. Christoph Zielinski von der MedUni Wien/AKH Wien im Interview mit dem KURIER.

KURIER: Wie wird die Krebstherapie im Jahr 2030 aussehen?

Christoph Zielinski: Wir werden auch 2030 nicht alle Krebserkrankungen heilen können, aber die Zahl der Menschen, die lange mit Krebs lebt, wird deutlich ansteigen. Noch vor wenigen Jahren haben Patientinnen mit fortgeschrittenem (metastasiertem) Brustkrebs nach der Diagnose im Durchschnitt nur sechs bis neun Monate gelebt – heute sind es bereits 48 Monate. Das ist ein Riesenfortschritt – und es wird weitere geben, einen nach dem anderen.

Durch neue Therapieformen, die etwa den Tumor für das Immunsystem sichtbar machen?

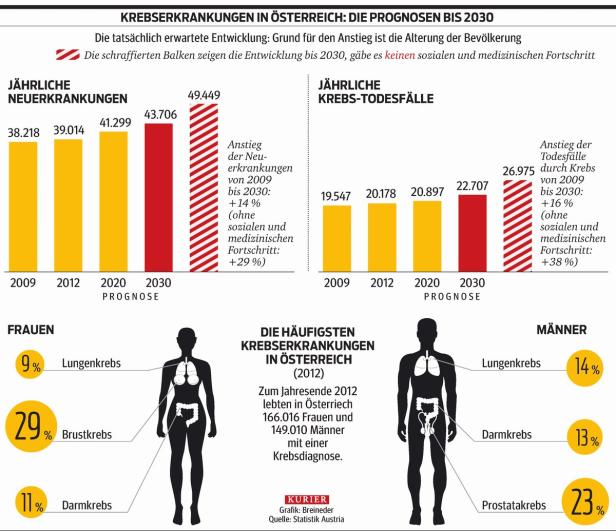

Ja, bei der Immuntherapie zeichnen sich sehr positive Ergebnisse ab. Patienten mit metastasiertem schwarzem Hautkrebs hatten noch vor wenigen Jahren eine Lebenszeit von nur vier bis fünf Monaten. Heute leben drei Jahre nach Diagnose der Metastasen zwei Drittel der Patienten, und das mit relativ guter Lebensqualität. Innerhalb der vergangenen 25 Jahre ist in den USA die Krebs-Todesrate um 21 Prozent zurückgegangen, in Europa ist die Entwicklung vergleichbar. Trotzdem ist – angesichts der steigenden Zahl älterer Menschen – eine weitere Zunahme der Krebsfälle zu erwarten. Ihre Zahl wird 2030 – anders als derzeit noch – die Häufigkeit von Herzerkrankungen deutlich übersteigen. Das ist nicht nur eine Herausforderung für die Therapie, sondern auch für die Pflege und das gesamte Sozialsystem. Krebs wird noch viel mehr zu einer chronischen Krankheit werden – vorausgesetzt, dass die teilweise sehr teuren Medikamente nach wie vor finanziert und vom Sozialsystem getragen werden können. Es sind heute schon Medikamente zugelassen, die für eine Therapie rund 150.000 Euro kosten.

Sind diese Kosten überhaupt in den Griff zu bekommen?

Das ist eine Frage des politischen Willens. Natürlich versuchen die Firmen so weit zu gehen wie möglich, und natürlich sind es nicht unbedingt nur logische Zahlen, die da auf den Tisch gelegt werden. Das wird man mit den Firmen diskutieren müssen.Gleichzeitig werden wir genauer darauf achten müssen, welche Medikamente einen hohen Wert für die Therapie haben und welche nur einen geringen – und dann bevorzugt nur jene mit hohem Nutzen für die Patienten einsetzen. Man darf die Medikamentenkosten aber nicht isoliert sehen. Wir müssen schauen, wo wir sonst Kosten reduzieren können – etwa, indem wir mehr Therapien in den tagesklinischen Bereich verlegen oder auch bessere Konzepte für Pflege und ärztliche Versorgung daheim erarbeiten, um Spitalskosten zu senken.

US-Präsident Barack Obama hat in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt, Amerika solle das Land werden, das "Krebs ein für alle Mal" besiegt, der US-Kongress hat zusätzliche Forschungsmittel bewilligt. Ist Österreichs Top-Platz in Gefahr?

Ja. Wir müssen uns in Österreich mehr auf unsere Stärken konzentrieren und diese besonders fördern. Wir benötigen eine stärkere Spezialisierung in Form einer Pyramidenstruktur: Wir werden Patienten nicht mehr ordentlich versorgen können, wenn sich Zentren nicht spezialisieren – nur so wird der enorme Wissenszuwachs in den Griff zu bekommen sein. Und dann benötigen solche Top-Zentren auch besondere Unterstützung, ähnlich wie in den USA. Ich bin sehr beeindruckt von den Begabungen unserer jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wir werden ihr Potenzial aber nur nützen können, wenn Bildung, Ausbildung und Forschung auf einem international wettbewerbsfähigen Niveau sind. Andernfalls werden wir scheitern und zum Nationalpark.

Liegt es nur am Geld?

Am Geld und an der Zeit. Patienten haben ein Recht auf ausgeruhte Ärzte, aber wir müssen uns im Klaren ein: Wenn ein Arzt in den USA 80 Stunden in der Woche arbeitet und wissenschaftlich tätig ist, ist das nicht vergleichbar mit 48 Stunden bei uns. Deshalb muss man Patientenversorgung und Wissenschaft entkoppeln. Wissenschaft geht nicht in einem 48-Stunden-Job. Sollte das allerdings Europas Ansicht sein, dann werden immer mehr Innovationen aus China, Indien oder Japan kommen. Wir werden dann nicht mehr im "Driver’s Seat", sondern im "Passenger Seat" sitzen. Ich glaube nur nicht, dass der soziale Standard aufrecht zu erhalten sein wird, wenn man auf Dauer nur Beifahrer ist.

Die wichtigsten Zahlen und Daten zum Thema Krebs in einer Infografik:

Kommentare