Neurologie: Die neuen Strategien gegen Erkrankungen des Gehirns

30 Gramm Nüsse am Tag und vier Esslöffel hochwertiges Olivenöl: Teilnehmende an einer spanischen Studie, die ihre grundsätzlich fettarme Ernährungsweise damit zusätzlich anreicherten, „hatten ein deutlich geringeres Risiko für einen Schlaganfall“, sagt die Neurologin Julia Ferrari. Dieses Studienergebnis war nur eines von vielen, das sie kürzlich beim „Health Science Forum Vienna“ am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften in Wien präsentierte. Ferrari ist Vorständin an der Abteilung für Neurologie des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien.

Neurologin Julia Ferrari: "Das Bewusstsein für Prävention ist gestiegen".

„Mit fünf einfachen Maßnahmen können wir das Risiko für einen Schlaganfall um 50 bis 80 Prozent reduzieren“, betonte Ferrari:

- Eine mediterrane Ernährung,

- täglich mindestens 30 Minuten Bewegung,

- kein Übergewicht,

- nicht Rauche

- und eine Reduktion des Alkoholkonsums (weniger als 15 Gramm Alkohol am Tag, also maximal ein kleines Bier oder ein kleines Glas Wein.

Prävention wirkt

Besonders wichtig ist die Blutdruckkontrolle. „Bei einem oberen Blutdruckwert über 130 mmHg ist nicht nur das Schlaganfallrisiko massiv erhöht, auch das Risiko für eine kognitive Beeinträchtigung ist um 34 Prozent höher.

Reduziert man die Risikofaktoren für den Schlaganfall, kann man auch Demenzerkrankungen und auch Parkinson in ein höheres Lebensalter verschieben“ – bzw. deren Auftreten sogar ganz vermeiden. Das Demenzrisiko kann etwa um bis zu 45 Prozent reduziert werden, wenn Risikofaktoren wie hohes LDL-Cholesterin oder Hörverlust behandelt werden.

Demenzen

150.000 Menschen in Österreich sind von einer Demenz betroffen, 70 Prozent davon von einer Alzheimer-Demenz. Bis 2030 könnte diese Zahl auf 175.000 ansteigen, bis 2050 sogar auf 300.000.

Parkinson

25.000 Menschen mindestens leben damit in Österreich, auch hier wird eine deutliche Zunahme erwartet.

Schlaganfall

20.000 Personen jährlich betroffen, jeder Vierte ist jünger als 65 Jahre.

„Ich habe im klinischen Alltag mit Patienten und Angehörigen den Eindruck, dass das Bewusstsein für Prävention gestiegen ist“, sagte die Neurologin. „Durch verbesserte Prävention ist das durchschnittliche Alter, in dem etwa Schlaganfälle auftreten, bei Frauen um drei und bei Männern um vier Jahre angestiegen. Auch bei der vaskulären Demenz und bei Parkinson gibt es dazu gute Daten.“

Dass Parkinson trotzdem die neurologische Erkrankung mit den höchsten Zuwachsraten ist, hänge vor allem mit dem deutlichen Anstieg der Zahl der Menschen über 65 Jahre zusammen.

Gehirnmodell für Parkinson

Lange Zeit standen bei der Entwicklung neuer Medikamente gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson hohen Forschungsausgaben nur wenig Zulassungen gegenüber, erläuterte Molekularbiologe Jürgen Knoblich, stv. wissenschaftlicher Direktor des IMBA: „Viele Medikamente scheiterten bei der Übertragung vom Tierversuch auf den Menschen. Das Gehirn ist nun einmal das Organ, das uns am meisten von Tieren unterscheidet.“

Molekularbiologe Jürgen Knoblich: "Unser Gehirnorganoid ermöglich es, neue Therapien gegen Parkinson daran zu testen."

Doch jetzt gebe es Hoffnung, dass die Forschung auch auf diesem Gebiet künftig zu mehr Erfolgen führen werde, betonte Knobloch. Dies liege an neuen Technologien, die in den vergangenen 10 bis 20 Jahren entwickelt wurden.

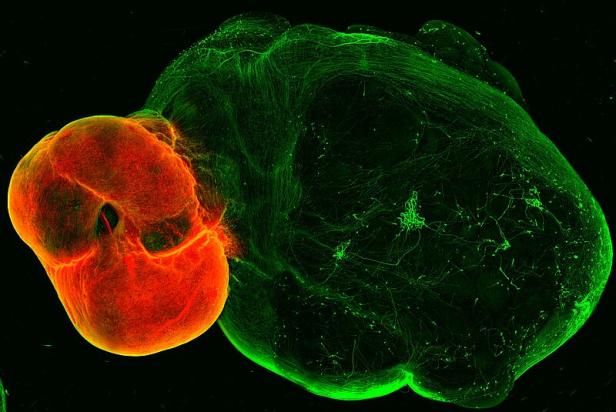

Ein Beispiel sind Gehirnorganoide aus menschlichen Stammzellen, dreidimensionale Gewebe-Modelle des Gehirns in einem sehr frühen Stadium. „Die Zellen ordnen sich in Selbstorganisation so an wie in einem wirklichen menschlichen Gehirn.“ Damit habe man jetzt ein Testsystem für neue Therapien.

An diesem speziellen Gehirn-Organoid können Therapien gegen Parkinson getestet werden.

Knobloch und Daniel Reumann haben ein Gehirn-Organoid entwickelt, an dem man Therapien gegen Parkinson testen kann. Bei Parkinson gehen im Mittelhirn jene Nervenzellen zugrunde, die für die Produktion des Botenstoffs Dopamin zuständig sind. In Japan und den USA wurden ersten wenigen Parkinson-Patienten in kleinen Pilotstudien Vorläuferzellen dieser Nervenzellen ins Gehirn injiziert.

Das Team um Knobloch konnte in Kooperation mit der Universität Lund (Schweden) zeigen, dass in ihrem speziellen Gehirnorganoid solche Vorläuferzellen tatsächlich zu vollständigen Nervenzellen heranreifen.

Der Molekularbiologe betont, dass eine Zellersatztherapie „derzeit noch extrem experimentell“ ist. Aber er ist zuversichtlich: „Der wissenschaftliche Fortschritt wird in der Bevölkerung manchmal zu negativ gesehen. Krebs ist eine Krankheit geworden, die zu einem großen Teil behandelbar ist. So eine Entwicklung steht auch den neurodegenerativen Erkrankungen bevor.“

Renaissance der Forschung

Ähnlich zuversichtlich ist auch Leif Moll, Geschäftsführer des deutschen Pharmaunternehmens Merck in Österreich, Mitveranstalter des „Health Science Forum Vienna“: „Wir sehen eine Renaissance der Forschung gegen neurodegenerative Erkrankungen, es gibt eine Reihe neuer Projekte, unfassbar viele finanzielle Mittel fließen mittlerweile in diesen Bereich.“ Die Mechanismen dieser Erkrankungen werden heute viel besser verstanden. Erste Zulassungen neuer Therapien – etwa gegen die Alzheimer-Demenz – gebe es bereits, weitere seien zu erwarten.

Der Gesundheitsökonom Ernest G. Pichlbauer kritisierte, dass viel zu wenig in Prävention investiert werde: „Und wir erreichen jene Menschen am schlechtesten, die es am dringendsten bräuchten.“

Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, verwies darauf, dass rund 300.000 Angehörige Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen behandeln . „Viele sind auf sich allein gestellt, weil die Betroffenen oft eine große Angst vor einer Diagnose haben und diese lange abwehren. Dadurch gibt es aber auch keine finanzielle Unterstützung aus dem Pflegegeld. Wir versuchen hier zu entstigmatisieren und aufzuklären, wie wichtig eine frühe Diagnose ist – für die Therapie und finanzielle Hilfe.“

Kommentare