Psychokardiologie: Wenn nach einer Herzerkrankung auch die Seele leidet

In der Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt es häufig auch zu seelischen Belastungen. Mentale und kardiovaskuläre Gesundheit hängen eng miteinander zusammen.

Es ist eine bekannte Liste: Bluthochdruck, starkes Übergewicht, fett- und zuckerreiche Ernährung, Bewegungsmangel oder Rauchen sind einige der häufig genannten Risikofaktoren für Herzgefäßerkrankungen. „Die emotionale und mentale Ebene steht dabei oft nicht so im Fokus“, sagt die Kardiologin Jeanette Strametz-Juranek, ärztliche Leiterin des Rehabilitationszentrums Bad Tatzmannsdorf der Pensionsversicherung im Burgenland. „Dabei hängen mentale und kardiovaskuläre Gesundheit eng miteinander zusammen.“

Das Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert. Seit Mai bietet es auch eine stationäre psychokardiologische Rehabilitation an. Die Wechselwirkungen zwischen Herzkrankheiten und Belastungen der Psyche bilden dabei einen Schwerpunkt. Besonders berücksichtigt werden dabei auch geschlechtsspezifische Unterschiede von Frauen und Männern.

Warum Herzkrankheiten auch die Psyche treffen können

Bad Tatzmannsdorf ist das zweite Reha-Zentrum der PV mit einem Schwerpunkt Psychokardiologie. Das erste Zentrum war das Reha-Zentrum Felbring an der Hohen Wand, NÖ, wo es dieses Angebot seit 2019 gibt.

„In der Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt es häufig auch zu seelischen Belastungen“, erläutert Strametz-Juranek. „Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, dass ihr Herz gut funktioniert. Bei einer Herzerkrankung aber merken sie: Etwas, worauf sie ihr Basisvertrauen aufgebaut haben, kann krank werden – und dadurch das Leben bedrohen. Das ist für viele erstmals eine persönliche Erfahrung der Endlichkeit des Lebens, ein massives, eingreifendes Erlebnis. Und das kann zu Ängsten und Depressionen führen.“

Jedes geringste Stechen oder Drücken im Brustbereich löse dann Ängste vor einer neuerlichen gesundheitlichen Bedrohung aus. Derartige Ängste sowie auch depressive Störungen sind bei Frauen in einer psychokardiologischen Betreuung mehr als doppelt so häufig wie bei Männern.

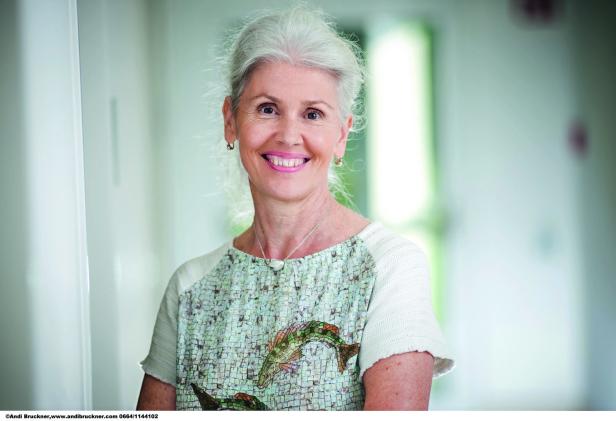

Primaria Univ.-Prof. Dr. Jeanette Strametz-Juranek ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit Spezialisierung auf Gendermedizin. Sie ist ärztliche Leiterin des Reha-Zentrums Bad Tatzmannsdorf der Pensionsversicherung.

„Das Herz ist in der Gesellschaft sehr positiv besetzt, mit Gefühlen, mit Liebe“, sagt Strametz-Juranek. Bei einer Herzerkrankung weichen aber diese positiven Gefühle Angstgefühlen. „Viele Patientinnen und Patienten sagen: ,Ich will gar nichts mehr fühlen, weil ich Angst habe, dass es wieder schlecht ausgeht‘.

Deshalb ist es eines der Ziele der psychokardiologischen Reha, dass die Leute ihre Situation reflektieren und beginnen, sich wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen und zulassen, sich zu fühlen und zu spüren.“

Voraussetzung sind eine seelische Belastung und eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie z. B.:

- Herzinfarkt,

- Herzkathetereingriff,

- Bypassoperation,

- Herzklappeneingriff,

- Herzschwäche,

- Rhythmusstörungen,

Die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt muss auf dem üblichen Reha-Antragsformular den Vermerk „Psychokardiologische Rehabilitation“ hinzufügen.

Seit 2019 bietet das Reha-Zentrum Felbring, NÖ, der Pensionsversicherung (PV) eine stationäre psychokardiologische Rehabilitation an. Seit Mai 2025 gibt es dieses Angebot auch im PV Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf im Burgenland – dort mit Spezialisierung auf Gendermedizin, also auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Das Programm der psychokardiologischen Rehabilitation

Auf dem Programm stehen neben klassischen Elementen einer Herz-Reha wie der medizinischen Trainingstherapie regelmäßige psychologische bzw. psychotherapeutische Einzelgespräche und Gruppentherapien.

Überdies gibt es verstärkt Schulungen zur Krankheitsbewältigung, Psychosomatik, Stressbewältigung oder zu Entspannungstechniken.

Die sechs Wochen dauernde Rehabilitation mit multiprofessionellen Teams gliedert sich in zwei Teile:

- Teil eins der Reha: 4 Wochen. Dabei sollen die Teilnehmenden ein tieferes Verständnis für ihre Erkrankung bekommen. Sie erlernen Methoden, um „gestärkt mit ihren körperlichen und seelischen Herausforderungen umgehen zu können“, heißt es in der Patienteninformation.

- Teil zwei der Reha: 2 Wochen. Circa vier Monate später soll in diesen zwei Wochen Erlebtes reflektiert sowie das im ersten Teil erlernte Wissen aufgefrischt und vertieft werden.

Nähere Informationen zum Thema Reha gibt es bei der Pensionsversicherung Österreich.

Das Therapieangebot bei der psychokardiologischen Rehabilitation (hier im Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf) ist umfangreich.

Mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden an einer psychokardialen Reha sind Männer, ein Drittel Frauen. „Möglicherweise spielt auch hier eine Rolle, dass Frauen denken, sie können nicht mehrere Wochen von zu Hause weg sein – wegen der Familie und der Pflege von Angehörigen, die ja hauptsächlich von Frauen geleistet wird“, sagt Strametz-Juranek. „Verheiratet zu sein reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern, aber nicht bei Frauen.“

Eine Depression feuert Entzündungsprozesse im Körper zusätzlich an

Strametz-Juranek verweist auf Studien, die bei Frauen und Männern den Spiegel des Stresshormons Kortisol im Speichel untersucht haben. „Bei Männern sind diese Spiegel während der Arbeitszeit erhöht, danach fallen sie zu Hause ab. Bei den Frauen sind die Kortisol-Spiegel während der Arbeit zwar etwas unterhalb der Werte der Männer, aber sobald sie zu Hause sind, steigt ihr Kortisolspiegel massiv an. Den Frauen fehlt also die regenerative Phase am Abend.“

Welche Rolle Stress und Entzündungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen

Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen chronische Entzündungsprozesse im Körper eine Rolle. Sie fördern die Bildung von Ablagerungen, Plaques, unter anderem aus Cholesterin und Entzündungszellen, an den Arterienwänden. „Dabei sind bestimmte Entzündungsfaktoren im Blut, etwa Interleukin-6, erhöht. Aber auch Menschen, die an einer Depression leiden, haben einen erhöhten Spiegel von Interleukin-6. Das heißt, eine Depression feuert Entzündungsprozesse im Körper zusätzlich an.“

Gleichzeitig kümmern sich Menschen mit einer Depression weniger gut um ihre Gesundheit, haben häufig mehr klassische Risikofaktoren für eine Herzgefäßerkrankung wie:

- Übergewicht,

- Bluthochdruck,

- erhöhte Blutzucker- und Blutfettspiegel.

Oder sie rauchen oft auch mehr.

Dauerhafter, negativer Stress wiederum führt zur Aktivierung des Sympathikus-Nervs, des leistungssteigernden Teils des vegetativen Nervensystems. „Dadurch kommt es zu einer verstärkten Ausschüttung von Katecholaminen, Stresshormonen. Die Folge sind eine Verengung der Blutgefäße, ein hoher Blutdruck, hoher Puls – das ist wie ein permanenter Jagdzustand. Gleichzeitig werden Stoffe, die das Gefäßsystem schützen, wie zum Beispiel Stickstoffmonoxid, unter Stress weniger stark ausgebildet.“

Strametz-Juranek betont aber, „dass nicht jeder Stressreiz per se etwas Negatives ist. Stress ist seit der Urzeit eine Überlebensstrategie. Wir benötigen den positiven Eustress ja auch dafür, um produktiv zu sein.“

Unterschiedliche Reha-Strategien für Männer und Frauen

Wichtig sei aber, wie man mit Stressreizen umgehe. „Welche Ressourcen habe ich? Kann ich länger anhaltende Stressphasen gut bewältigen, weil ich die nötige Resilienz besitze?“ Das Erlernen derartiger Bewältigungsstrategien sei zentraler Bestandteil der psychokardiologischen Reha. „Frauen profitieren dabei eher von empathischem Zuhören, dass sie also in der Reha endlich jemanden haben, mit dem sie über all ihre Sorgen und Ängste sprechen können. Männer hingegen sind dankbar für Informationen, gezielte Schulungen und das Erlernen von Methoden, um Stress abzubauen.“

Im Mai ist im Fachjournal Plos One eine Studie mit 90 Patientinnen und Patienten aus dem Reha-Zentrum Felbring erschienen. Das Team um den langjährigen Leiter, den Kardiologen Johann Mikl, hat die Daten von 90 Personen ausgewertet, die eine psychokardiologische Reha in Anspruch genommen haben – von der Aufnahme bis zu sechs Monaten nach der Reha. (34 Prozent Frauen, 66 Prozent Männer, Alter 20 bis 64 Jahre).

Studie mit Patienten: Was bringt die Reha?

„Sechs Monate nach der Rehabilitation lassen sich statistisch signifikante Reduktionen der herzbezogenen Angst und der generellen psychischen Belastung sowie Steigerungen der psychischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität im Vergleich zu den Aufnahmewerten feststellen“, heißt es in der Studie. Die Psyche spielt aber auch eine große Rolle, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell zu senken.

Strametz-Juranek: „Meine zentrale Botschaft ist: Es ist wichtig, wie wir über die Dinge denken. Unsere Gedanken machen unsere Emotionen und unsere Emotionen geben uns unsere Körpergefühle. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation in eine negative Gedankenspirale hineinziehen lassen, kommen wir damit nur schlecht zurecht. Besser geht es jenen Menschen, die versuchen, gedanklich auch positive Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.“

Kommentare