Expertenbilanz nach 3 Jahren Corona-Pandemie: "Impfpflicht war ein Fehler“

Wir werden uns am Ende viel verzeihen müssen.“ Das sagte der damalige deutsche Gesundheitsminister zu Beginn der Pandemie und machte klar, dass bei der Bewältigung einer Gesundheitskrise, wie sie die Menschen seit hundert Jahren nicht mehr erlebt haben, Fehler gemacht werden. Schließlich gab es keine Vorlage, wie man diese Krise bewältigen kann.

Doch was würde man mit dem Wissen von heute anders machen? Was kann man aus den Fehlern für die Zukunft lernen? Das wollte der KURIER von Fachleuten wissen.

Schon damals kritisiert

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner sieht manche Maßnahmen nicht nur im Nachhinein kritisch: „Einige waren in dem Moment wenig sinnvoll, als sie verkündet wurden.“ (Beispiele wie geschlossene Parks siehe rechts). Auch auf die fehlende Teststrategie haben Experten von Anfang an hingewiesen: „Die vielen Testungen ohne Steuerung waren teuer und haben wenig gebracht – aber sie waren ein Bürgerservice, den man ungern zurücknehmen wollte.“

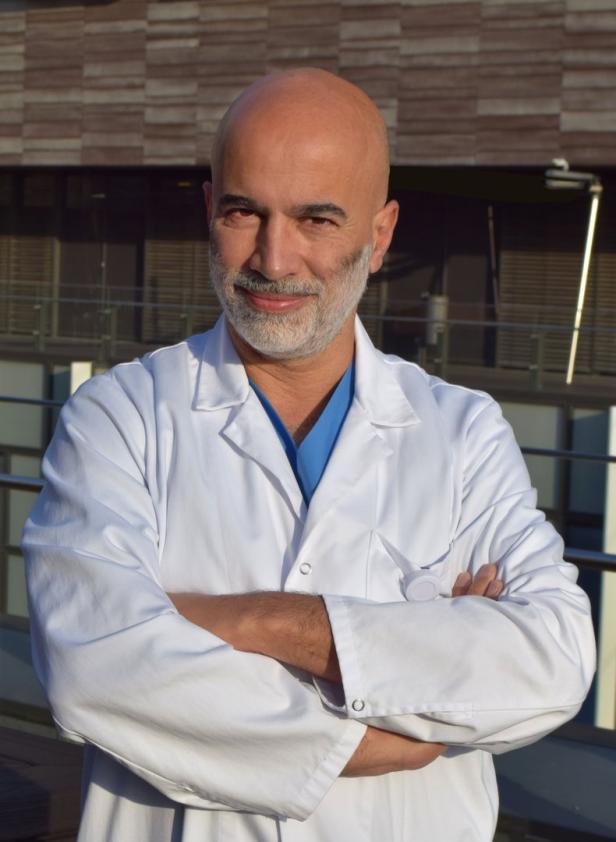

Gerald Gartlehner fordert, dass die Pandemiemaßnahmen evaluiert werden.

Ungeimpfte im Spital

Andere Maßnahmen bewertet der Epidemiologe heute allerdings anders: „Die Impfpflicht habe nicht nur ich damals gut geheißen – doch sie war ein Fehler. Hintergrund war, dass auf den Intensivstationen zu 80 Prozent Ungeimpfte lagen und man hoffte, so das Problem zu lösen. Man hätte wissen können, dass eine Pflicht nicht zum Impfen motiviert, sondern die Fronten verhärtet.“

Dabei gab es damals schon warnende Stimmen, wie sich die Politologin und Mitglied der Bioethikkommission Barbara Prainsack erinnert. Sie weist auf ein grundsätzliches Problem bei der Zusammensetzung von Beratergremien hin: „Die Politik hat Fachleute bei diesem Thema auf Zuruf ausgewählt – wer in dieser Situation gegen die Impfpflicht war, wurde erst gar nicht gefragt.“

Auch Psychologen hören

Auch in einem anderen Bereich hätte den Gremien mehr Ausgewogenheit gut getan: „Da wurden nur Virologen und Epidemiologen ins Boot geholt, weil Gesundheit als medizinisches Problem gesehen wurde. Experten, die psychosoziale Aspekte mitbedacht hätten, fehlten“, gibt Prainsack zu bedenken. „Leider nicht berücksichtigt wurden auch die Perspektiven von Betroffenen – etwa Eltern, die unter der Situation besonders gelitten haben.“

Die Politologin nennt die „Future Operation Plattform“ als positives Beispiel – ein multiprofessionelles Expertenteam, das in einer Krise sofort tätig werden kann.

Die Alten schützen

Hätten Psychologen mitgeredet, wären Schulen wohl nicht so häufig und lang geschlossen worden. „Das war aus heutiger Sicht sicher ein Fehler“, meint Gartlehner. „Das zeigt sich im Vergleich zur Schweiz, wo Schulschließungen die Ausnahme waren und die Infektionszahlen nicht höher waren als bei uns.“ Weiterer Punkt: Man hätte die Alten- und Pflegeheime wohl früher geschützt: „Das war ein Versäumnis.“

Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten der Politik jedenfalls als Grundlage für ihre Entscheidungen dienen. „Diese Grundlagen sollte man klar benennen – das ist viel zu wenig passiert“, stellt Prainsack fest. „Denn in einer Krise ist eine klare Kommunikation entscheidend. Zudem müsste die Politik klar machen, welche Werte und Ziele sie bei ihrer Entscheidung geleitet haben.“

So nimmt man die Menschen mit

Wenn die Menschen nämlich das Gesagte nachvollziehen können und wenn sie die Regeln als fair, konsistent und effektiv betrachten, würden sie sie auch dann mittragen, wenn sie nicht unbedingt dahinterstehen. Weiterer Vorteil: Sind die Entscheidungsgrundlagen offen gelegt, ist das die beste Basis, um eine öffentliche Diskussion über bestimmte Maßnahmen anzustoßen – etwa darüber, wie lange ein Lockdown dauern sollte oder wo Masken getragen werden müssen.

Selbst dort, wo die Wissenschaft noch nicht ausreichend Erkenntnisse hat, kann man die Menschen abholen. So war z.B. anfangs nicht klar, ob Masken etwas bringen oder nicht: „Man hätte diese Maßnahme setzen können und der Bevölkerung sagen: Wir machen das jetzt für eine bestimmte Zeit und setzen Kriterien fest, an denen wir festmachen, ob das erfolgreich ist,“ erläutert Prainsack.

Barbara Prainsack: "Die Politik muss in der Krise klar kommunizieren"

Fauci und Drosten

Vielleicht hätte die Politik die Kommunikation auch Experten überlassen sollen, meint Gartlehner: „In den USA war Anthony Fauci, in Deutschland Christian Drosten das Gesicht, das jeder kannte.“ Wobei auch die Kommunikation vieler Mediziner nicht optimal war, wie der Lungenspezialist Arschang Valipour meint: „Man ist oft zu früh enthusiastisch mit neuen Erkenntnissen an die Patienten und die Öffentlichkeit gegangen – da hätte man besonnener sein können.“ Beispiel seien die Impfungen: „Man war zu naiv und hoffte, dass eine oder zwei Impfungen reichen und diese auch vor Ansteckungen schützen. Dabei wusste man ja z.B. von der Grippeimpfung, dass das nicht so sein muss und die Wirkung nicht lange anhält.“

Besser erklären

Auch bei der Wissenschaftskommunikation hätte einiges besser laufen können – Maßnahmen hätten besser erklärt werden müssen. „Die Menschen wurden bei der Prävention nicht ausreichend abgeholt. Wäre dem so, hätten wir derzeit nicht 49.000 dokumentierte Coronainfektionen und 1.300 Infizierte in den Spitälern. Manche Infektionen ließen sich durch Maskentragen leicht verhindern“, gibt der Arzt zu bedenken.

Valipour und Gartlehner bemängeln noch eine große Schwäche des Gesundheitssystems, das die Krise offenbar hat: „Es konnten keine Gesundheitsdaten verknüpft werden – also Zahlen aus den Spitälern, von niedergelassenen Ärzten, aus Impfpässen und PCR-Testungen. Diese Informationen benötigt man, um besser auf eine Pandemie reagieren können.“

Arschang Valipour: „Man war zu naiv und hoffte, dass eine oder zwei Impfungen reichen"

Vieles ist gut gelaufen

Wobei Valipour darauf hinweist, dass in der Krise viel gut gelaufen ist: „Es wurden rasch Spitalsbetten zur Verfügung gestellt, flächendeckend Testungen und Impfungen organisiert. Und die Telemedizin wurde ausgebaut. Für die Zukunft muss jedoch ein noch größeres Augenmerk auf die Infektionsprävention gelegt werden“.

Was in der Pandemie gut und nicht so gut gelaufen ist, das sollte jedenfalls wissenschaftlich aufgearbeitet werden – am besten von externen Forscherteams meint Gartlehner: „In Deutschland und der Schweiz hat man das bereits gemacht.“ Dabei soll es sich nicht um eine Schuldzuweisung handeln, sondern darum, was man in der nächsten Krise besser machen kann. „Das haben sich die Menschen in Österreich verdient“, so Gartlehner.

Kommentare