Was die Photovoltaik-Industrie in Europa wiederbeleben könnte

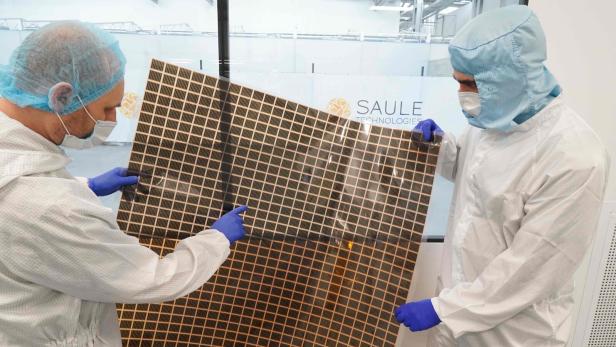

Das polnische Unternehmen Saule forscht intensiv an Perowskit-Solarzellen.

Zusammenfassung

- Europa kann mit seiner Spitzenforschung von neuen Photovoltaik-Technologien wie Tandemzellen profitieren.

- Technologische Fortschritte, insbesondere bei Tandemzellen mit Perowskit, ermöglichen höhere Wirkungsgrade und könnten die Branche transformieren.

- Ein Comeback der europäischen PV-Industrie ist möglich, wenn Forschung und politisches Engagement gestärkt werden.

Der Solarenergiebereich hat in den vergangenen Jahren ein unglaubliches Wachstum erlebt. 2022 wurde die Marke von einem Terawatt weltweit installierter Leistung übersprungen, 2024 waren es bereits über 2 TW. Davon profitiert heute vor allem China.

Wertschöpfungskette ist vorhanden, aber dünn

"Wir in Europa haben in allen Bereichen der Photovoltaik noch eine Wertschöpfungskette, aber sie ist schon sehr dünn", sagt Christoph J. Brabec, Direktor am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien. Er war unlängst zu Gast an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. In den 2000er-Jahren hatte Europa laut dem Physiker noch eine führende Position bei Photovoltaik. Die habe man verloren, man könne sie aber auch wieder zurückgewinnen.

Bei Solarmodulen gibt es in Europa eine ganze Reihe von Herstellern, bei Solarzellen sind es hingegen sehr wenige. Auf dem Weltmarkt dominieren Silizium-Zellen, die meist in monokristallinen Modulen verkauft werden. China hat sich bei der Massenfertigung von Zellen und Modulen eine große Expertise aufgebaut und fertigt Produkte mit hoher Qualität. Europa sei laut Brabec in der Forschung zu Photovoltaik allerdings immer noch sehr gut vertreten.

Silizium kommt an seine Leistungsgrenzen

Technologisch gebe es bei Photovoltaik rasante Fortschritte, die man in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrnimmt. Dabei werden stets neue Effizienzgewinne erzielt. Mit Silizium stoße man nun aber an fundamentale Grenzen. Aktuell erziele man mit Siliziumzellen Wirkungsgrade von bis zu 27,6 Prozent. Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel der einstrahlenden Sonnenenergie in Strom umgewandelt werden kann.

"Rein theoretisch könnte man 33 Prozent erzielen, technisch geht man eher von maximal 30 Prozent aus", so Brabec. Um darüber hinaus zu kommen, braucht es einen weiteren Schritt. Als aussichtsreich hat sich die Multi-Junction-Technologie erwiesen, mit der so genannte Tandemzellen möglich werden. Darin wird Silizium mit einem zweiten Halbleiter, dem Mineral Perowskit, kombiniert. Dadurch kann eine größere Bandbreite des Lichtspektrums in Strom umgewandelt werden. "Damit ist man bereits bei einem Wirkungsgrad von 35 Prozent." In Zukunft könnte noch weit darüber hinaus gehen.

Europäisches Unternehmen ist Vorreiter bei Tandemzellen

"Jetzt geht es darum, ob es diese Technologie auf den Markt schafft. Noch sind wir in einer frühen Phase. Wir wissen noch nicht genug über die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Art von Zellen", sagt Brabec. Einer der Vorreiter bei der Entwicklung sei das britische Unternehmen Oxford Photovoltaics, das auch in Deutschland produziert. In ein bis drei Jahren werden Tandemzellen reif für den Massenmarkt sein, erwartet der Experte.

Das 2.000 Hektar große Kalyon PV Karapinar Solarkraftwerk in der Türkei ist eines der größten der Welt.

Effizienz ist wichtig für den Erfolg der PV

"Effizienz hat sich in der Photovoltaik immer durchgesetzt", sieht Brabec eine schillernde Zukunft für die neue Technologie. Für die Transformation der Energielandschaft sei dies auch sehr wichtig. "Wir bewegen uns auf eine Infrastruktur zu, die auf reine Elektrizität aufgebaut ist. Wir probieren das jetzt in wenigen Jahrzehnten umzusetzen, aber wir sind es 300 Jahre gewohnt gewesen, auf thermische Verwertung zu setzen."

Gegenüber der Verbrennung fossiler Brennstoffe gebe es die Herausforderung der volatilen Stromproduktion durch Photovoltaik. 2024 wurden in Wien 2.126 Sonnenstunden gemessen. An anderen Orten rund um den Globus können es bis zu 4.000 sein. Um auch unter weniger günstigen Bedingungen genügend Leistung zu erbringen, kann man PV-Anlagen überdimensionieren. Je effizienter ein Modul ist, desto mehr erspart man sich.

Weniger Material, weniger Ressourcenbedarf

Die Speicherung von PV-Strom in Batterien sei sehr effizient, aber künftig müsse man mit Solarenergie auch Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe herstellen. Dadurch wird es höhere Verluste geben. "Die erneuerbare Stromerzeugung muss noch günstiger werden, als sie jetzt schon ist."

Effizienzsteigerungen seien auch aufgrund eines anderen Umstandes wichtig: Der Ressourcenintensität. "Laut Prognosen werden 2050 der gesamten Silber- und Glasproduktion in die Photovoltaik fließen." Eine verbesserte Recyclingfähigkeit könnte den Engpass lindern, allerdings nur, wenn damit auch geringere Kosten verbunden sind.

Für Stärke am Markt ist politisches Bekenntnis notwendig

Im Endeffekt sei ein Comeback der europäischen PV-Industrie "absolut möglich", solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Forschung weiter an der Spitze dabei sind", warnt Brabec. Außerdem müsse es ein klares politisches Bekenntnis geben.

Ein gutes Beispiel sei die Türkei, wo die PV-Industrie staatlich stark gefördert wird, unter anderem durch steuerliche Erleichterungen. Die Türkei ist heute der viertgrößte Produzent von PV-Modulen weltweit und stellt Zellen auch selber her. Brabec: "Man braucht beides: Die Technologie und das strategische Engagement."

Kommentare