Steigende Kosten: Wie man Netzentgelte neu gestalten will

Der Netzausbau kostet viel Geld, Netzgebühren sollten aber deswegen nicht ungebremst weiter steigen

Der Preis, den man für den Strom aus der Steckdose bezahlt, setzt sich aus Beträgen für die Stromlieferung und für die Netznutzung zusammen. In den vergangenen Jahren stand ersteres wegen der Energiekrise und dadurch verursachten Preisschwankungen stark im Fokus. Was man für die Nutzung des Stromnetzes bezahlt, lief bisher eher unter dem Radar. Die Netzentgelte machen derzeit rund ein Viertel der Gesamtstromrechnung aus. In Zukunft wird dieser Anteil jedoch immer größer werden. Grund dafür ist die Anpassung an die Energiewende.

Hohe Kapazität, hohe Investitionen

Erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft werden in Österreich massiv ausgebaut - um die Wirtschaft zu dekarbonisieren, Klimaziele zu erreichen, und "weil es sich schlicht rechnet", sagt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand des Energieregulators E-Control. "Selbst im Ölland schlechthin, in Texas, wird der Erneuerbaren-Ausbau massiv vorangetrieben." Der Ausstieg aus zentralisierter, fossiler Stromerzeugung bringt mit sich, dass Stromnetze heute ganz anders belastet werden.

Unter anderem dank hunderttausender Photovoltaikanlagen auf Hausdächern gibt es viel mehr Stromerzeuger, die in das Netz einspeisen. Dazu gibt es immer mehr Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen und immer mehr Elektrofahrzeuge. Ins Netz fließt immer mehr Strom, allerdings auf eine zunehmend volatile Weise. An einem sonnigen Tag laufen etwa PV-Anlagen auf Hochtouren und es kommt zu großen Lastspitzen im Netz. Das Stromnetz muss diese erhöhte Kapazität aushalten. Netzbetreiber investieren daher massiv in die Infrastruktur, das schlägt sich in Netzentgelten nieder.

Es hakt an mehreren Enden

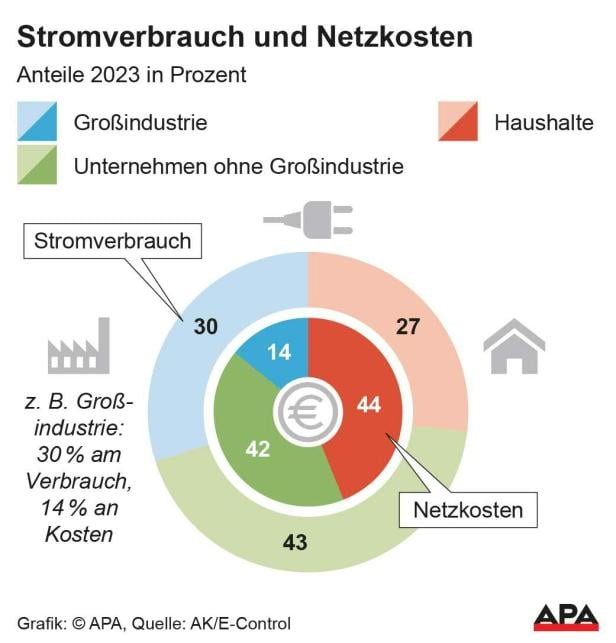

Momentan ist es so, dass Netzentgelte genau dort für Menschen am höchsten sind, wo besonders viel in den Erneuerbaren-Ausbau investiert wird, etwa im Burgenland - obwohl das ganze Land von günstigem, im Inland erzeugten Ökostrom profitiert. Menschen zahlen gleich viel Netzentgelte, obwohl manche weniger, manche mehr Leistung abrufen, was für das Stromnetz aber eine größere Belastung darstellt. Manche Menschen zahlen weniger Netzgebühren, weil sie PV-Anlagen besitzen, rufen aber zeitweise genauso große Leistungen wie andere ab. Privathaushalte tragen wiederum insgesamt einen höheren Anteil an den Netzkosten, als es ihrem Verbrauch entspricht. Kurz: Es hakt an mehreren Ecken und Enden.

Alle relevanten Stakeholder im Energiebereich sprechen sich für eine Neugestaltung der Netztarife aus, wie bei einer Veranstaltung der E-Control deutlich wurde. Netzbetreiber, Energieversorger, die Arbeiterkammer als Vertreterin von Konsumenten, die Wirtschaftskammer sowie der Regulator selbst wollen "Tarife 2.0". Alle sprechen davon, dass ein neues System bei Netzentgelten maßgeblich für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand des Landes ist. Bei der Frage, wie dieses System aussehen soll, gibt es gemeinsame Nenner, aber auch unterschiedliche Interessen.

Mehr Acht geben auf die Leistung

Ein gemeinsamer Nenner ist, dass bei der Nutzung des Stromnetzes künftig mehr auf die Leistung geachtet wird. Die Leistungskomponente, die sich für Privathaushalte derzeit nur als Pauschale im Netznutzungs-Grundpreis niederschlägt, soll künftig wichtiger werden. Dadurch soll es sich für Stromnutzer etwa auszahlen, Haushaltsgeräte zeitlich gestaffelt zu aktivieren oder E-Autos langsam zu laden. Ein weiterer gemeinsamer Nenner ist, dass Flexibilisierung belohnt werden soll. Wenn ein Batteriespeicher etwa dann geladen wird, wenn gerade viel Solarstrom vorhanden ist oder bei Engpässen Strom zurückspeist, so ist dies netzdienlich und soll niedrigere Netzgebühren nach sich ziehen.

Alle Stakeholder sind sich bewusst, dass Netzentgelte künftig bundesweit aufgeteilt werden müssen. Je nach Netzgebiet, in dem man wohnt, zahlt man derzeit unterschiedlich viel. Wo viel Ausbau stattfindet, sind die Entgelte höher. Das sei ungerecht, sagen die Experten. Für den Netzausbau sollten außerdem verstärkt andere Geldquellen als die Netzgebühren angezapft werden. Zugang zu Kapital sollen Netzbetreiber etwa durch mehr öffentliche Finanzierung, Infrastrukturfonds, längere Abschreibedauern, höhere Zinsen oder staatliche Garantien bei der Kreditvergabe erhalten. Laut Joel Tölgyes von der Arbeiterkammer sei es enorm wichtig für die Akzeptanz der Energiewende, Privathaushalte nicht mit steigenden Ausgaben für den Infrastrukturausbau zu belasten: "Die Energiewende wird nur dann akzeptiert, wenn sie leistbar ist."

Erzeuger sollen mehr zahlen

Differenzen gibt es bei der Frage, wer künftig welchen Anteil der Netzentgelte stemmen soll. Derzeit sind es großteils Verbraucher, die für die Netzkosten zahlen. Es gibt aber die Forderung, Stromerzeuger stärker zur Kasse zu bitten. Wer etwa Solarstrom ins Netz einspeist, profitiert ja auch von der dafür bereitgestellten, auf Spitzenlasten ausgerichteten Kapazität. "Wir sagen dazu nein", sagt Martina Prechtl-Grundnig vom Verband Erneuerbare Energie Österreich. Wenn sich der Netzkostenanteil auf Erzeugerseite erhöhe, bremse das den Ausbau. Kosten für neue Kraftwerke würden sich dann in höheren Strompreisen niederschlagen.

Ebenfalls unklar ist, auf welche Art und mit welcher Geschwindigkeit das Stromnetz überhaupt ausgebaut werden sollte. Während es für das Erreichen der Klimaziele sehr positiv ist, dass Österreichs erneuerbare Energieerzeugung rasch steigt, läuft der Netzausbau teilweise nicht sehr effizient ab. Wenn man die Einspeiseleistung von PV-Anlagen etwa drosseln könnte und Speicher aufbauen würde (etwa mit Wasserstoff), könnte man das Stromnetz anders dimensionieren und Kosten sparen. Dafür fehlen aber noch wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Elektrizitätswirtschaftsgesetz.

Diskussionsbedarf, aber es gibt Erfolge

"Wie man sieht, haben wir viel zu diskutieren", sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber. Die Netztarife steigen zwar in Österreich, "aber es gibt auch viele Profiteure". Die heimischen Netzbetreiber hätten sich beim Ausbau sehr ins Zeug gelegt und mussten bislang etwa neuen Kraftwerksprojekten kaum Netzanschlüsse verwehren. Es gebe kaum mehr Haushalte ohne Smart Meter. Bei der Zuverlässigkeit des Netzes, gemessen etwa an Ausfallzeiten, sei Österreich unter den Top fünf Europas. Und auch das sei gut für den Wirtschaftsstandort.

Kommentare