Einkommen: Die Ungleichheit wächst

Ausgewählte österreichische Wirtschaftsgranden bekamen dieser Tage Post vom Finanzminister: In einem Rundschreiben lud sie Michael Spindelegger herzlich dazu ein, lieber für die heimischen Universitäten und Forschungseinrichtungen zu spenden als mehr Steuern zu zahlen. Er antwortete damit Millionären wie Erste-Boss Andreas Treichl, Hannes Androsch oder der ehemaligen Siemens-Chefin Brigitte Ederer, die sich via profil für eine Vermögenssteuer ausgesprochen hatten.

Reich bleibt nicht reich

Dass die Reichen immer nur reicher werden, glaubt der Grazer Soziologe und Ungleichheitsforscher Max Haller nicht: "Wenn das stimmen würde, gäbe es weltweit nur zehn Super-Unternehmen", sagt er. Außerdem seien viele reiche Unternehmer in der Vergangenheit dem (Branchen-) Niedergang geweiht gewesen. "Der Bergbau, der Stahl- und Schiffsbau brachten Großunternehmer hervor, die es längst nicht mehr gibt." Dass weder die Reichen dauerhaft reich sind, noch die Armen arm bleiben, zeigen Langzeitstudien der US-Ökonomen Mark Rank und Thomas Hirschl: Die sozialen Schichten sind nicht in Stein gemeißelt, die Menschen bewegen sich im Laufe ihres Lebens zwischen verschiedenen Einkommensbereichen.

Ob man arm oder reich wird, entscheidet großteils die soziale Herkunft, sagt Max Haller. Aber nicht immer. Die hundert reichsten Österreicher stuft er folgendermaßen ein: ein Drittel stamme aus alten Adelsfamilien und von Großgrundbesitzern, ein Drittel führe Familienunternehmen fort und ein Drittel sei "self-made", schaffe also über die Karriere den Aufstieg in die oberen Zehntausend.

Wenngleich Österreich in der Zweiten Republik mit dem Erstarken von Gewerkschaft und Wohlfahrtsstaat die Ungleichheiten reduzieren konnte, geht seit den 1990er-Jahren die Schere zwischen Arm und Reich wieder auf, sagt OECD-Experte Michael Förster – schuld sei die Globalisierung (siehe Interview unten).

Gleicher als andere

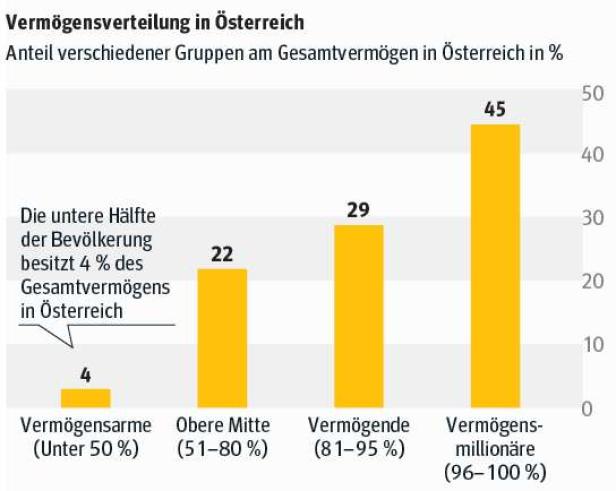

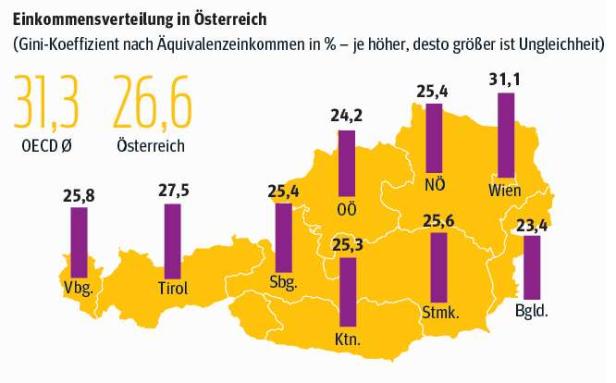

Noch ist Österreich eines der egalitärsten Länder der Welt. Die Einkommensungleichheit ist niedrig – der Gini-Koeffizient lag zuletzt bei 26,6 Prozent (0 = absolute Gleichheit, 100 = eine Person hat alles). Der Durchschnitt der OECD-Länder liegt dagegen bei 31,3 Prozent. Laut Haller, der gerade an einem Buch zu den Auswirkungen der ethnischen Bevölkerung auf die Einkommensungleichheit arbeitet, steht Österreich sogar besser da als das gelobte Schweden. Dank des Wohlfahrtsstaats und der recht guten Integration der Zuwanderer. Denn vermehrte Zuwanderung ohne Integration führe zu mehr Ungleichheit. Die Wirtschaftskrise hat die Ungleichheit noch verschärft, so Förster: "Die staatlichen Transferleistungen kamen in der Krise vor allem der Mittel- und Oberschicht zugute." Sie verbuchten zwischen 2007 und 2011 reale Einkommenszuwächse. Die untersten zehn Prozent der Einkommen stagnierten dagegen. Bei der Vermögensverteilung ist die Lage noch schiefer: Die untere Hälfte der österreichischen Gesellschaft besitzt vier Prozent des Gesamtvermögens – und die Hälfte des Gesamtvermögens gehört den fünf Prozent der Reichsten. Förster warnt vor einer künftigen Verschlechterung der Ungleichheit. Das hätte weniger Wirtschaftswachstum und soziale Unruhen zur Folge.

Inwieweit Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen auch Ungerechtigkeit bedeutet, ist letztlich eine ideologische Frage. Laut Anthony Atkinson lässt sich ungleiche Einkommensverteilung nicht allein über Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt erklären. Vielmehr sei das "Bezahlschema" ineffizient: Während für untere Einkommensgruppen Gehaltsregelungen eingeführt wurden, verdienen US-Superstars exorbitant viel – ohne Relation zu ihren Fähigkeiten.

Gegen unangemessen hohe Gehälter in den Chefetagen will die Arbeiterkammer vorgehen: "Vor zehn Jahren verdiente ein ATX-Manager das 20-Fache eines einfachen Angestellten, heute das 49-Fache. Das lässt sich mit höherer Leistung nicht erklären", sagt AK-Präsident Rudolf Kaske. Er fordert, Managergehälter an die Lohnstruktur der Unternehmen zu binden. Vorgeben sollen das die Aufsichtsräte. Zudem will er die Boni nicht nur an kurzfristige Finanzkennzahlen gekoppelt wissen, "sondern auch an die Entwicklung der Arbeitsplätze". Im Herbst präsentieren AK und ÖGB ein Konzept zur Steuerreform, das eine gerechtere Umverteilung bringen soll.

KURIER: Ist die totale Gleichheit nicht eine Illusion?

Michael Förster: Es geht nicht darum, dass alle Haushalte das gleiche Einkommen haben, sondern um gleiche Chancen und eine vernünftige Allokation der Ressourcen, der Nettoeinkommen. Wenn Zufallsmargen anfallen oder durch Finanztransaktionen Margen anfallen, die nichts mehr mit Produktivität zu tun haben, muss man sich fragen, ob das gerechtfertigt ist.

Die Einkommensungleichheit steigt seit den 90er-Jahren. Wieso?

Die Einkommensungleichheit stieg Dreiviertel der OECD-Länder – es ist ein genereller Trend. Zu den Faktoren zählt einerseits die Globalisierung und der technische Fortschritt. Zweitens hat sich der Arbeitsmarkt strukturell geändert und drittens gibt es seit den 90er-Jahren den Trend, das Umverteilungssystem zurückzufahren.

Wie hat sich der Arbeitsmarkt verändert?

Man ging früher von Fixanstellungen aus, von einem Lebensjob. Heute wird hingegen erwartet, dass man schon in den ersten Jahren in mehreren Jobs bestehen kann. Durch viele Jobs ist es schwierig, Karriere zu planen – leichter ist es für jene, die in der oberen Klasse spielen. Weil sie den besseren Zugang haben. Viele Hochqualifizierte konnten auch den technischen Fortschritt für sich nutzen. Aber jenen, die zum Beispiel Pflegearbeiten leisten, hat er wenig gebracht. Zum anderen wurden traditionelle Arbeitsmarktinstitutionen schwächer, z. B. Gewerkschaften – dadurch gab es weniger Druck, weniger Macht, die Löhne zu beeinflussen und es kam auch zu einer Individualisierung in der Lohngestaltung.

Wonach orientiert sie sich heute?

Eher nach persönlichen Merkmalen, und weniger nach Posten. Der Rückgang hat auch dazu geführt, dass sich soziale Normen geändert haben. Wenn jemand das 200-Fache des Durchschnittslohns verdient, wird das heute viel eher akzeptiert als noch vor 20 Jahren. Und hier spreche ich nicht von Fußballstars wie Messi, sondern von Führungskräften in Firmen.

Der soziale Zusammenhalt ist dann nicht mehr gegeben.

Es ergeben sich durch steigende Einkommensungleichheit Probleme sozialpolitischer und ökonomischer Natur: Die Unterstützung für Umverteilungspolitiken, die eigentlich gegenwirken sollten, sinkt. Bis in die 80er dachten viele Ökonomen, dass Ungleichheit Wachstum eher fördert. In den 90ern dachte man, es gibt keinen Zusammenhang. Jetzt zeigen Studien, dass der Anstieg der Ungleichheit eher negativ für Wachstum ist. Wenn Einkommensungleichheit ein Niveau erreicht hat, dass signifikante Teile der Bevölkerung nicht mehr in Bildung investieren, schädigt das das Wachstum in 20 Jahren. Wir haben uns angesehen, wo seit 2010 gespart wird – in einem Fünftel der OECD-Länder ist Bildung dabei. In zwei Drittel sind es auch Sozialleistungen für die Bevölkerung im Erwerbsalter.

Dann wird die Ungleichheit in den nächsten Jahren weiter ansteigen?

Wenn man nichts tut – ja. Ich bin aber kein Pessimist. Es gibt genug Spielraum, um dagegen zu fahren.

Wo muss – neben dem Bildungsbereich – angesetzt werden?

Beim Steuer- und Transfersystem – und zwar muss man das gesamte Steuerwesen und die Sozialleistungen betrachten. Seit Mitte der 90er-Jahre ist die Umverteilungswirkung der Steuern und Leistungen zurückgegangen – da ist also noch viel Spielraum. Zweitens braucht es aktive Arbeitsmarktpolitik: Es geht nicht nur darum, Jobs zu schaffen, sondern nachhaltige Jobs zu schaffen – auf allen Ebenen. Es geht auch darum, Bevölkerungsgruppen in den Arbeitsmarkt einzubinden, die traditionell eher daneben stehen, einen schlechteren Zugang haben, Migranten, Frauen, etc.

Hatte die Krise Auswirkungen auf die Einkommensschere?

Was geschehen ist: 2009, 2010 – mit Ausnahme von Ländern wie Spanien – hat die Einkommensungleichheit in den ersten beiden Jahren der Krise in den meisten Ländern nicht noch weiter zugenommen. Weil das Steuer- und Transfersystem den enormen Problemen am Arbeitsmarkt entgegengehalten hat. Es gibt auch positive Lektionen aus dieser Krise – das kann man nicht oft genug betonen. Doch seit 2010 sind die Programme zurückgegangen und der Fokus verlagerte sich auf Konsolidierung und Sparpolitik. Damit hat auch das Abflachen aufgehört und Einkommensungleichheit ist in einigen Ländern wieder im Steigen begriffen.

Einkommen In Österreich nahm die Einkommensungleichheit seit den 1990ern zu. Seit 2004 stagniert sie – der Gini-Koeffizient lag zuletzt 2010 bei 26,6 Prozent. Der OECD-Schnitt beträgt 31,3 Prozent – Österreich ist somit eines der

egalitärsten Länder weltweit.

Vermögen Die „untere“ Hälfte der Gesellschaft in Österreich besitzt vier Prozent des Gesamtvermögens, den reichsten fünf Prozent gehört fast die Hälfte. Frauen haben laut einer WU-Studie um 40 Prozent weniger Vermögen als Männer (Single-Haushalte). Die reichsten fünf Prozent der Männer besitzen im Schnitt 2,3 Mio., die reichsten Frauen eine Mio. Euro.

Kommentare