Das große Feilschen um die Löhne

In Österreich gibt es mehr als 800 Kollektivverträge, der erste wurde 1896 bei den Buchdruckern abgeschlossen.

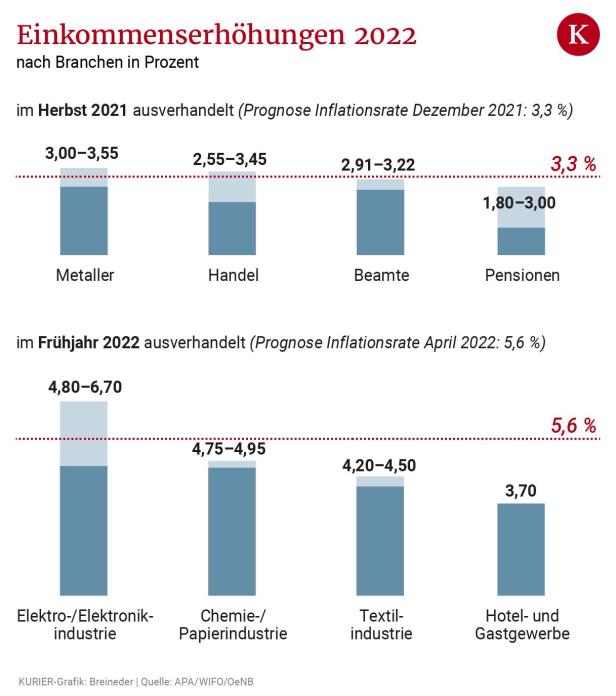

Heute sind 98 Prozent aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in ihren jeweiligen Branchen durch einen Kollektivvertrag abgesichert. Dort wird unter anderem der Mindestlohn festgelegt. Und weil es keine gesetzlichen Lohn- oder Gehaltserhöhungen gibt, verhandeln die Sozialpartner Jahr für Jahr die Lohnsteigerungen aus – stets orientiert an der Inflation.

In den vergangenen Jahren liefen diese Kollektivvertragsverhandlungen oder auch Lohnrunden genannt, meist glimpflich ab. Österreich ist für die Konsensorientierung seiner Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekannt, Streiktage sind die absolute Ausnahme.

Harte Fronten

Im Herbst, beim Start der richtungsweisenden Metaller-Lohnrunde, könnte es anders kommen. Schuld ist die Inflation von mehr als sieben Prozent, die höchste seit mehr als vier Jahrzehnten. Sie zwingt die Arbeitnehmer zu einer außergewöhnlich hohen Lohnforderung und maximalem Druck auf die Arbeitgeber. Diese wiederum argumentieren, dass die Konjunktur schon wieder abreißt, die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr sei und die Risiken wegen des Ukraine-Krieges enorm sind.

Schon jetzt wird etwa darüber gestritten, ob eine Lohn-Preis-Spirale droht, ob also auf hohe Lohnsteigerungen höhere Preise folgen und somit eine noch höhere Inflation kommt.

Nein, das drohe nicht, sagt AK-Chefökonom Markus Marterbauer. In anderen Ländern wie etwa in Italien sei das Phänomen zu beobachten gewesen, nicht aber in Österreich. „Als Basis der Verhandlungen gilt immer die Inflation der vergangenen zwölf Monate. Deshalb reagieren die Löhne auf die Preise und nicht umgekehrt. Wenn schon, müsste es Preis-Lohn-Spirale heißen.“

Arbeitnehmern wie Arbeitgebern gemein ist der Wunsch nach dem Erhalt der Kaufkraft. Denn einmal sind die Menschen Beschäftigte und machen ihrer Gewerkschaft Druck, faire Bedingungen zu erstreiten. Das andere Mal sind sie Konsumenten und sollen die Produkte der Unternehmen kaufen. Daher gelang bisher auch meist ein Lohnabschluss an oder über der Inflationsrate. Nur heuer wird dies besonders schwierig werden.

Hilfe vom Staat

Industrie-Chefökonom Christian Helmenstein sagt deshalb, dass auch der Staat seinen Teil zum Erhalt der Kaufkraft beitragen muss, etwa über eine Steuersenkung. Den gesamten Ausgleich des Kaufkraftverlustes nur den Tarifpartnern umzuhängen, sei de facto unmöglich, meinte auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr im KURIER-Interview (Donnerstagausgabe). Er plädiert für das Eindämmen der kalten Progression, dann bliebe den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto.

Auch Marterbauer ist sich sicher, dass am Ende ein Kompromiss gelingt. Das habe die Frühjahrslohnrunde bewiesen. Gefährlich sei aber die hausgemachte Inflation durch jene, die sich jetzt wie Energieversorger ein zusätzliches Körberlgeld über die Teuerung hinaus verdienen wollten. „Das kann die Stimmung dramatisch verschlechtern.“

Kommentare