Endlich verständlich: Wie Wind zu Energie wird

Windkraftwerke - was manchen eine Verschandelung der Landschaft, ist anderen die Stromquelle der Zukunft.

Was den einen die Verschandelung der Landschaft, ist den anderen die Energiequelle der Zukunft. Windkraftwerke, auch Windräder genannt, nutzen die Bewegungsenergie des Windes und wandeln sie in elektrischen Strom um.

Typischerweise haben sie drei Rotorblätter, die einen Generator antreiben. Dieser befindet sich in dem auch als "Gondel" bezeichneten Maschinengehäuse, aus Windrichtung hinter den Blättern. Gehäuse und Rotor sind an der Spitze des Turms montiert. Mehrere Anlagen zusammen bilden einen Windpark. Die in Österreich geläufigen Windräder haben eine Leistung von drei bis sieben Megawatt. Anlagen am offenen Meer haben etwa die doppelte Leistung.

In Österreich gibt es bei der Nutzung der Windkraft ein starkes Ost-West-Gefälle. Mit Abstand die meisten Anlagen stehen in Niederösterreich und im Burgenland. In den westlichen Bundesländern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, steht bisher kein einziges. Der Ausbau scheitert immer wieder an fehlenden Flächen oder an Bürgerinitiativen, die etwa Schaden für Landschaftsbild und Fremdenverkehr befürchten. Bis 2030 soll die Stromerzeugung aus Windkraft in Österreich mehr als verdoppelt werden. Dafür muss die Anzahl der Anlagen aber nicht im selben Ausmaß steigen, denn im Zuge des "Repowering" werden alte Windkraftwerke durch neue, leistungsstärkere Modelle ersetzt.

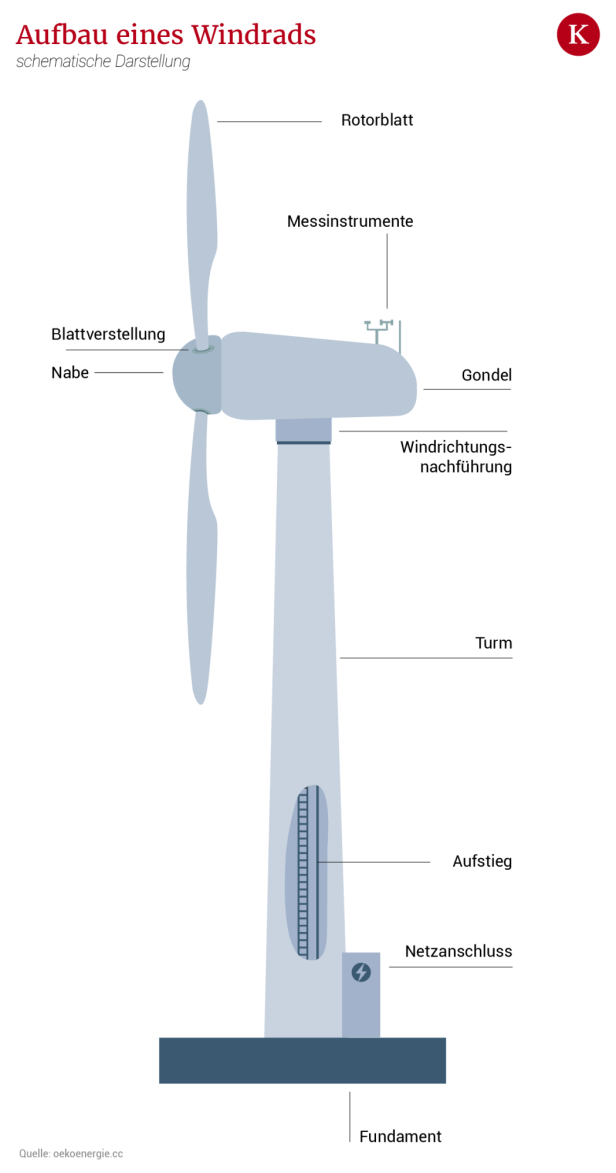

Aufbau eines Windrads (schematisch).

Rotorblätter

Die Rotorblätter liefern die Angriffsfläche, um den Wind einzufangen – sie sind sozusagen der Angelpunkt des Kraftwerks. Der Rotor, bestehend aus Nabe, Blattverstellungen und Blättern, ist auch für den größten Teil der Betriebsgeräusche verantwortlich. Die Rotorblätter bestehen meist aus glasfaserverstärktem Kunststoff, teilweise kommen zur Verstärkung auch Kohlenstofffasern zum Einsatz, etwa bei Anlagen, die besonders großen Windbelastungen ausgesetzt sind.

Die Rotorblätter für den EVN-Windpark Palterndorf-Dobermannsdorf (in Bau) sind 91 Meter lang.

Bei den Windkraftwerken, die heutzutage in Österreich gebaut werden, sind die Rotorblätter etwa 80 Meter lang und je 20 Tonnen schwer. Der gesamte Rotor hat also etwa einen Durchmesser von etwa 170 Metern. Deutlich größer sind die Rotorblätter bei Anlagen am offenen Meer (Offshore): Hier sind die Blätter über 100 Meter lang, die Rotor-Durchmesser betragen bis zu 230 Meter. Die Türme sind dabei aber niedriger.

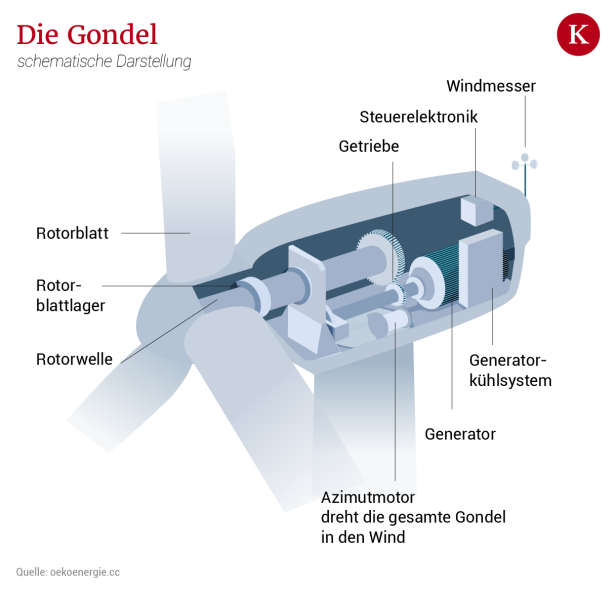

Gondel

Der Großteil der Technik eines Windrades befindet sich in dem auch "Gondel" genannten Maschinengehäuse. Hier wird die Kraft über ein Getriebe in einen Generator übertragen und somit der Strom produziert.

Die Gondel (schematisch).

Bei der Herstellung kommen – wie auch etwa bei Elektromotoren, LED-Lampen und Elektronikartikeln wie Smartphones – Metalle der Seltenen Erden zum Einsatz. Es gibt auch getriebelose Windräder, bei denen der Generator direkt angetrieben wird. Diese sind allerdings oft größer, schwerer und teurer.

Faktencheck. Wahr ist: In Windkraftwerken ist Schwefelhexafluorid (SF6) verbaut, das stärkste bekannte Treibhausgas der Welt. Das ist allerdings kein Spezifikum der Branche.

SF6 wird in elektrischen Schaltungen als Isoliergas verwendet, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Da es also eine dauerhafte Funktion in der Anlage hat, kann es nicht unbemerkt entweichen. Sollte die Schaltung zu Bruch gehen, würde, das SF6 innerhalb der Gondel absinken, von dort aus müsste es abgepumpt werden – denn es ist schwerer als Luft. Laut IG Windkraft ist aber kein solcher Fall bekannt.

Der Ausstoß von SF6 wird europaweit beobachtet. Die Daten zeigen, dass die Emission in den letzten 20 Jahren zurückgegangen ist – also in der Zeit, in der die Windkraft massiv ausgebaut wurde.

Turm

Die Türme von zeitgemäßen Windkraftanlagen, wie sie in Österreich gebaut werden, sind 170 bis 190 Meter hoch. Denn mit der Höhe steigt der Ertrag: Ab 100 Metern bringt jeder weitere Meter bei gleicher Rotorfläche eine Produktivitätssteigerung um 0,5 Prozent. In der gängigen Variante sind die Türme rohrförmig, im Inneren befindet sich dabei der Aufstieg oder auch ein Lift. Außerdem wird der in der Anlage erzeugte Strom nach unten zum Netzanschluss transportiert. Die Türme werden entweder aus Stahl oder aus Stahl und Beton gebaut, man spricht dann von sogenannten Hybridtürmen.

Öko-Turm. Die Kärntner Firma Green Tower, eine Tochter der Hasslacher Holding, arbeitet daran, Windkraftwerke noch klimaverträglicher zu machen. Das Unternehmen hat einen Turm (siehe links) entwickelt, der zu 97 Prozent aus Holz besteht.

Der Holzturm in Fachwerkbauweise soll nur etwa ein Drittel so viel wiegen wie ein herkömmlicher und in der Produktion etwa 1.000 Tonnen einsparen, verspricht Green Tower. Zudem würde nur ein Sechstel des Fundament-Materials benötigt. Der Turm soll Rotoren mit einem Durchmesser von 170 Meter tragen und der Windbelastung gut standhalten können. Nach 20 Jahren Nutzung soll der Turm demontiert und das Holz recycelt werden. Den ersten Prototyp will Green Tower im Herbst 2023 aufstellen.

Fundament

Alleine die Türme von modernen Windkraftwerken sind etwa 1.000 Tonnen schwer. Darauf ruhen mit dem Gewicht der Gondel und der Rotorblätter zusätzlich gut 300 Tonnen.

Mitmachen. Der Trend in der Stromindustrie ist eindeutig: Windkraftwerke werden immer leistungsstärker und im Zuge dessen auch größer. Am anderen Ende der Skala gibt es kleine Windräder mit mehreren Kilowatt Leistung, die etwa für den privaten Gebrauch geeignet sind.

Diese werden nicht Windkraftwerke, sondern Windgeneratoren genannt. Solche Klein- und Kleinst-Anlagen speisen für gewöhnlich nicht ins Stromnetz ein, sondern laden einen Akku, von dem die Energie dann wieder entnommen werden kann. Hohe Türme braucht man dabei nicht, die Geräte können zum Beispiel auf Dächern montiert werden.

Die handlichsten solcher Windgeneratoren sind sogar mobil und etwa für Camping geeignet. Preislich ist man schon um ein paar Hundert Euro dabei.

Damit die Anlagen sicher stehen, brauchen sie ein entsprechendes Fundament. Diese Betonsockel sind laut Branchenverband IG Windkraft etwa drei bis vier Meter tief, haben eine Seitenlänge von 20 Metern und ein Gewicht von 2.500 Tonnen.

Kommentare