Rassismus im Sport: "Fußball kann eben auch trennen"

"Ich verliere mehr und mehr die Lust am Fußballspielen", sagte Vinicius Jr. unter Tränen Ende März auf einer vielbeachteten Pressekonferenz des brasilianischen Nationalteams. Der 23-jährige Real-Madrid-Stürmer ist in Spanien immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen geworden.

Doch nicht nur er, auch viele andere Fußballer, quer durch Europa, haben auch 2024 weiterhin mit rassistischen Ressentiments zu kämpfen.

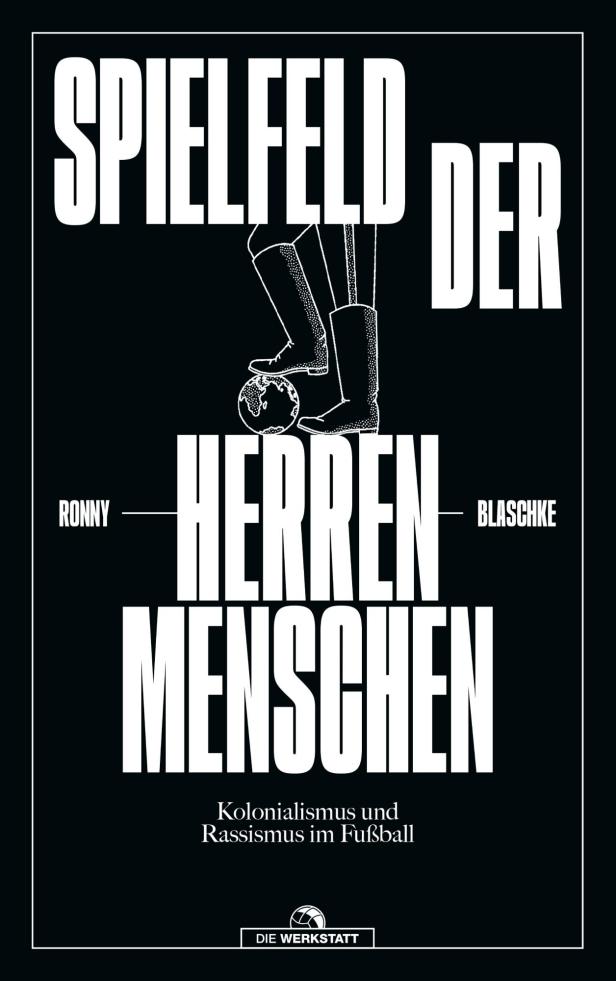

Ronny Blaschke ist Journalist und Autor mehrerer Bücher, die Themen an der Schnittstelle Sport und Politik behandeln. In seiner neuen Publikation "Spielfeld der Herrenmenschen" widmet er sich dem Rassismus im Fußball. Im KURIER-Interview spricht er darüber: Woher kommt er? Wo gibt es ihn noch? Und warum hält er sich so konstant? "Die weltweite Verbreitung des Fußballs ist ohne den Kolonialismus nicht zu verstehen", meint Blaschke. Bis heute durchziehe rassistisches Denken den modernen Fußball und die Sportindustrie.

Vieles hat sich im Vergleich zu den Neunziger Jahren getan im Fußball in Österreich oder auch Deutschland. N-Wort und Neonazi-Parolen sind bei Fußballspielen kaum mehr vorhanden. Aber hat der Fußball es geschafft, Rassismus aus den Stadien zu verbannen?

Ganz ist der Rassismus sicherlich nicht verschwunden. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so sichtbar und nicht mehr so hörbar. Es kann natürlich sein, dass es viele Menschen gibt, die diese Einstellungen in sich tragen, aber sie vielleicht weniger nach außen lassen - weil die Stadien morderner geworden sind, weil es Kameras gibt. Aber wenn wir auf Wahlergebnisse in Deutschland, Österreich, in vielen Ländern Europas schauen, sehen wir, dass rechte Parteien erfolgreich sind, auch, weil sie rassistische Denkmuster aufgreifen.

Sie wollten in Ihrem Buch aber den Blick vor allem auf "strukturellen Rassismus" legen. Was meinen Sie damit?

Ja, die Mannschaften sind divers, Nationalteams sind bunt. Aber schauen Sie in die Führungsgremien, in die Vorstände, die Aufsichtsräte, in die Sportredaktionen, in die Sponsoren! Also dort, wo über die Fußballindustrie bestimmt wird, wo die Entscheidungen getroffen werden. Da sprechen wir überwiegend von weißen Männern.

Braucht es Quoten, um das auszugleichen?

Ich glaube, dass es strenge Regeln braucht wie etwa die "Rooney Rule" (siehe Infobox), oder Stipendien oder Mentorenprogramme. In Deutschland haben 25 Prozent eine Einwanderungsgeschichte und die sieht man nicht im Präsidium, den Aufsichtsräten. Da muss man nachhelfen. Der Reflex im Fußball ist oft, dass man auf Freiwilligkeit setzen will oder darauf wartet, dass es sich natürlich löst. Aber es wird sich nicht lösen, weil mächtige Menschen diejenigen rekrutieren, die ihnen ähnlich sind, sodass sich ein solches System schwer durchbrechen lässt.

Die Rooney Rule soll Diversität und Chancengleichheit bei der Besetzung von Positionen in der NFL fördern. Unter anderem besagt sie, dass im Falle einer vakanten Trainerposition persönliche Vorstellungsgespräche mit mindestens zwei Kandidaten aus einer ethnischen Minderheit durchgeführt werden müssen.

Die Regelung kommt in der NFL seit 2003 zur Anwendung. Namentlich geht sie auf den ehemaligen Eigentümer der Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, zurück der auch dem NFL Diversity Committee vorstand.

Es scheint, als ob schwarze Akteure oft bestimmte Positionen besetzen. Nur wenige sind zentrale Mittelfeldspieler, Torhüter oder Trainer. Woran liegt das?

Die Kolonialmächte haben einst Menschenrassen erfunden, um die Versklavung von Millionen Menschen zu rechtfertigen. Vereinfacht: Sie unterschieden die weiße intellektuelle Überlegenheit und die schwarze körperliche Überlegenheit. Diese Gedanken halten sich teilweise bis heute. Es gibt erste Studien, dass auf den Positionen, wo man spielintelligent sein muss, überproportional weiße Spieler spielen. Hingegen auf der Außenposition oder auf der Verteidigerposition sind es oftmals auch schwarze Spieler, denen man ja Athletik nachsagt. Das führt dann auch dazu, dass im Nachwuchsfußball gewisse Spieler für gewisse Positionen ausgebildet werden. Es gibt erste Studien, dass die TV-Kommentatoren, die ja meistens weiß sind, schwarze Spieler anders loben. Da gehen sie mehr auf die Körperlichkeit ein.

Ronny Blaschke: "Spielfeld der Herrenmenschen"

Die Werkstatt.

256 Seiten.

22,70 Euro

Warum lassen sich diese Vorurteile nicht aus der Welt schaffen? Brauchen wir sie, um uns die Gesellschaft zu erklären?

Sie werden zu selten aufgebrochen. Vor allem in Deutschland und Österreich sprechen wir viel zu wenig über die Kolonialgeschichte, die ja bis heute die Welt strukturiert. Wir glauben zum Beispiel bis heute, dass Läufer aus Ostafrika mehr Ausdauer haben, dass afroamerikanische Basketballer in der NBA höher springen können als ihre weißen Kollegen. Wir können das aber alles mit sozialen und kulturellen Argumenten begründen – nicht mit biologischen.

Dennoch halten sich diese Vorurteile von den biologischen Begünstigungen...

Es hält sich in der Kunst, im Sport. Und wir sollten uns mehr Mühe machen, es zu hinterfragen. Und es lässt sich auch nicht so leicht skandalisieren wie etwa Affenlaute im Stadion. Oder wenn Fans Bananen auf den Rasen werfen. Aber das hintergründige neokoloniale Denken ist schwierig zu thematisieren.

Auch vordergründigen Rassismus gibt es noch - siehe Vinicius Jr. - wir dachten doch eigentlich, das haben wir hinter uns gelassen?

Es bricht eben in solchen Situationen heraus. Diese Lebenslüge des Fußballs, dass er per se Menschen verbindet, das war ja nie so richtig wahr. Fußball kann eben auch trennen. Wenn Fans ihre Gegner provozieren und herabwürdigen wollen, dann machen sie es oft auf dem Rücken von schwarzen Menschen. Oder jüdischen Menschen. Weil sie wissen, das ist die ultimative Kränkung, damit bekommen sie Aufmerksamkeit.

Die Engländer, die im EM-Finale Elfmeter verschossen haben, wurden von den eigenen Fans rassistisch beschimpft.

Ja, und in Deutschland war das so mit Özil, in Frankreich mit Benzema. Das haben wir wieder dieses Koloniale denken. Sie sind wie Maskottchen, sie dürfen ihre Athletik für das Land nutzen. Aber dass sie sich etwa als politische Köpfe oder auch mal als Andersdenkende positionieren, das möchte dann ein Großteil der Gesellschaft dann eben doch nicht.

Und was hat das alles mit Kolonialismus zu tun?

Ich möchte daran erinnern: Wie wurde denn der Fußball verbreitet? Über das sogenannte Mutterland des Fußballs, England. Es war die britische Kolonialmacht, die seit dem 17. Jahrhundert, vor allem aber im 19. Jahrhundert fast die Hälfte der Erdmasse unter sich vereinte, um Rohstoffe und Menschen auszubeuten. Fußball diente zum Teil als Zeitvertreib. Und sie haben den Sport auch genutzt, um ihre Untertanen zu zivilisieren. Das alles ist es wert, erzählt zu werden. Auch um den Fußball mal von seinen Mythen zu befreien.

Sie schreiben, der aktuelle Fußballmarkt folge immer noch kolonialen Strukturen. Woran machen Sie das fest?

An vielen Punkten. Etwa an der Fußball-WM 2010 in Südafrika, einer ehemaligen Kolonie. Dort stehen jetzt schöne teure Stadien zum Teil leer und kosten den Steuerzahler jetzt immer noch Geld. Oder Pakistan, wo Bälle, Trikots und andere Utensilien um wenige Cent hergestellt werden, die wir hier um hunderte Euros kaufen. In Brasilien werden Vereine gegründet, um Spieler zu "produzieren". Die bekanntesten, wie Neymar Jr., sehen wir dann in Europa. Viele landen aber in Katar, Albanien, Singapur oder Zypern, Hongkong. Früher waren es Rohstoffe wie Zucker – heute sind es die Fußballer.

Kommentare