Feiertagsgeschichte: Gibt es tatsächlich Sport-Feiertage?

Als der Sonderzug mit den rot-weiß-roten Spielern aus der Schweiz am Wiener Westbahnhof einfährt, erbebt der Platz wie ein überfülltes Stadion. Fotos aus dem Juli 1954 zeigen dicht gedrängt Menschen, manche auf Laternen kletternd, andere auf Zehenspitzen, um einen Blick auf Ocwirk, Hanappi oder Bican zu erhaschen. „Jubel ohne Ende“, titelt die Wiener Zeitung; Schwarz-Weiß-Bilder zeigen ein Land, das im Fußball seine Nachkriegssorgen abschüttelt.

Volksfest ohne offiziellen Feiertag

In historischen Tondokumenten hört man eine aufgeregte Moderatorenstimme, dazwischen Trompeten und das pfeifende Entlastungsventil der Lok. Die Aufnahmen erzählen von einem Empfang, der sich anfühlte wie ein Volksfest ohne offiziellen Feiertag – ein kollektiv freigenommener Nachmittag, an dem Geschäfte früher schlossen und Lehrlinge „dringende Botengänge“ erfanden. Der dritte Platz bei der WM 1954 ist bis heute der größte Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft.

Und er blieb feiertagslos.

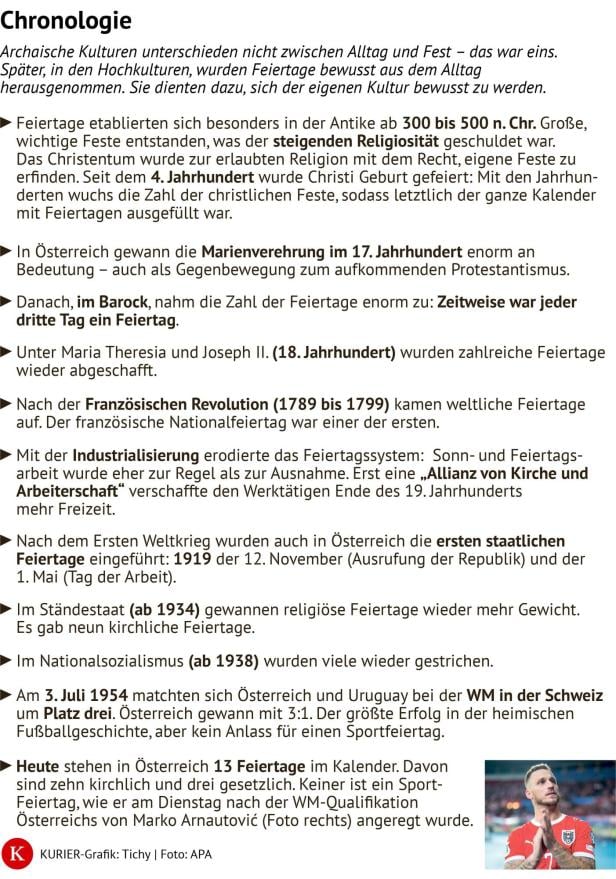

Jetzt, nach der Qualifikation für die WM im kommenden Sommer, startete Marko Arnautovic einen Vorstoß, Österreich doch noch einen Fußball-Feiertag zu verschaffen. Der 18. November solle ein Gedenktag werden, forderte er Richtung Staatsspitze. Die blieb vage und stellte in Aussicht, noch einmal reden zu wollen, sollten die Fußballer mit dem WM-Pokal nach Hause kommen.

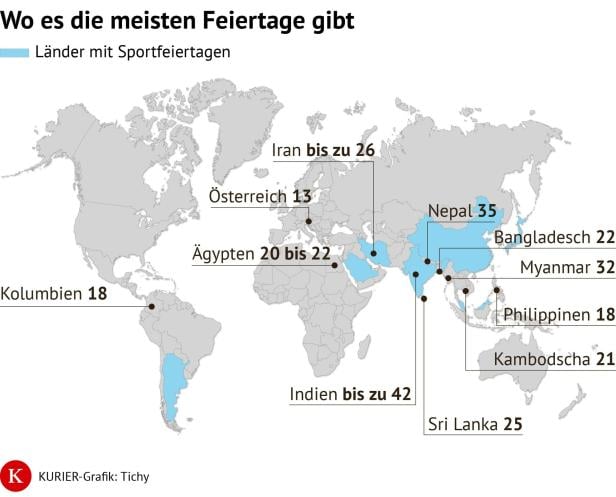

Wo es Sport-Feiertage gibt

Ganz abwegig ist das Ansinnen übrigens nicht. Argentinien tat es 2022 nach dem WM-Titel: Die Regierung rief einen einmaligen nationalen Feiertag aus, um den Triumph zu feiern. Solche spontanen Staatsfeiertage zeigen, wie stark sportliche Erfolge nationale Identität verdichten können.

Üblicherweise feiert die Welt aber Religiöses oder Politisches: Feiertage sind immer ein Identitätsmerkmal. „In archaischen Kulturen haben die Menschen nicht zwischen Alltag und Fest unterschieden. Alles war eins. Später – in den Hochkulturen – wurde Zeit bewusst aus dem Alltag herausgenommen, um sich der eigenen Kultur bewusst zu werden“, erklärt der Religionswissenschafter Florian Wegscheider.

Urlaub der kleinen Leute

Mit den Jahrhunderten wuchs die Zahl der christlichen Feste, bis der ganze Kalender damit ausgefüllt war. Feiertage waren der Urlaub der kleinen Leute. Das führte dazu, dass die Jahresarbeitszeit bis ins 18. Jahrhundert kaum höher war als heute – und das ganz ohne Urlaubsregelung.

In Österreich gewann zum Beispiel die Marienverehrung im 17. Jahrhundert enorm an Bedeutung. Derartige Heiligenverehrung war in protestantischen Gebieten verpönt – folglich wurden die entsprechenden Feiertage gestrichen. Geht also mit der Reformation ein Rückgang an Feiertagen einher, bewirkt die Gegenreformation einen neuen Schub.

Auch das 20. Jahrhundert brachte mit der Demokratie, dem Ständestaat und dem NS-Regime ein Hin und Her an Feiertagsregelungen.

„Mit den Nationalstaaten kamen die weltlichen Feiertage.“

Florian Wegscheider, Religionswissenschafter

Die junge Republik etablierte den 1. Mai und den 12. November. Wobei es etliche Feiertage schon bei den Römern gab – Kaisergeburtstage oder Gedenktage für gewonnene Schlachten. Eine religiöse Komponente durfte aber nicht fehlen: Immer dankte man Gott für die Unterstützung.

Wirtschaftsfragen

Heute bestimmt letztlich wohl der Markt über Feiertage: Kann sich die Wirtschaft einen weiteren arbeitsfreien Tag leisten? Österreich liegt mit seinen 13 Feiertagen bereits im europäischen Spitzenfeld. Wer einen neuen Feiertag möchte, muss sich im Parlament um eine Änderung des Feiertagsgesetzes bemühen.

1954 feierte Österreich ohne Regierungserlass – und vielleicht macht gerade das die historischen Bilder so kraftvoll: Sie zeigen eine Gesellschaft, die sich ihren Feiertag selbst nahm. Kein Staatsakt, kein protokollarischer Rahmen, nur schierer Jubel, dicht, laut und ungezähmt.

Kommentare