Warum Palästina seit Jahrtausenden Schauplatz von Vertreibung ist

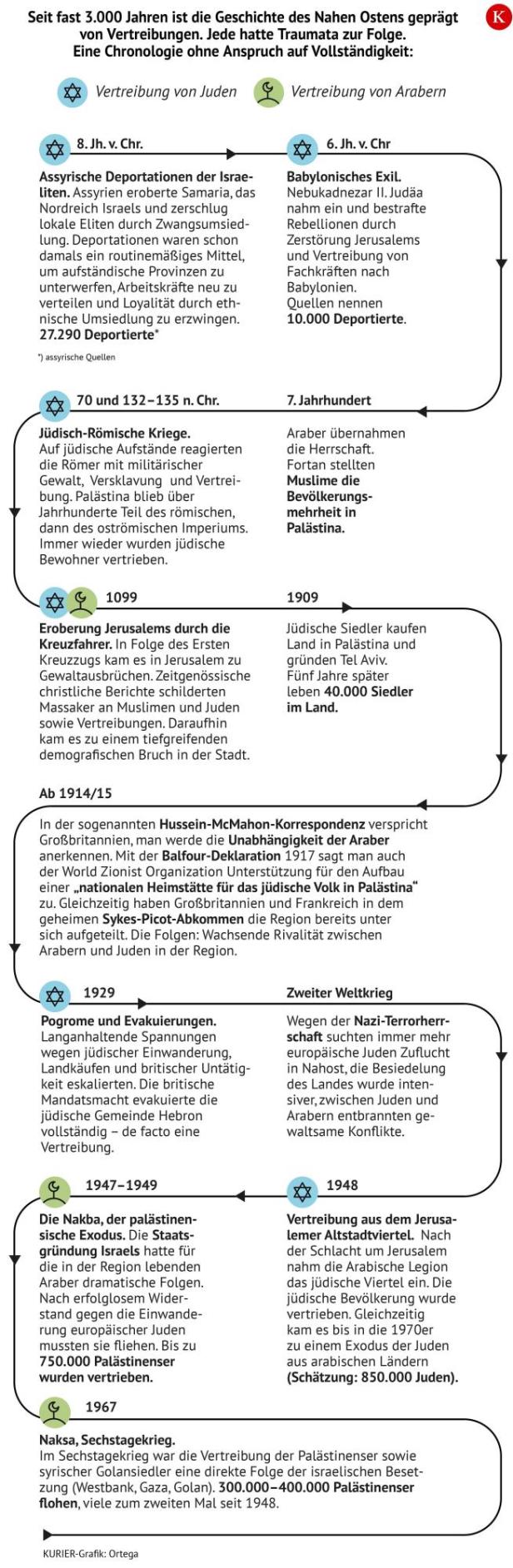

"Ich führte 27.290 Bewohner Samarias fort.“ Schon 722 v. Chr. prahlte Assyriens König Sargon II. auf einer Steintafel mit der Vertreibung der Israeliten: Ganze Völker verpflanzen, um Widerstand zu brechen und das Reich zu stabilisieren, war nicht Beiwerk, sondern Herrschaftstechnik.

Später handelten die Römer ähnlich. Nach dem jüdischen Aufstand von 70 n. Chr. zerstörten sie den Tempel und verschleppten Zehntausende. Ziel: Die widerspenstige Bevölkerung zerstreuen und Jerusalem zur römischen Kolonie machen.

Als dann 1099 die Kreuzritter Jerusalem eroberten, schildert der Chronist Ibn al-Qalānīsī, wie Juden in der Synagoge verbrannt wurden. Die Stadt sollte zur christlichen Pilgerhochburg werden. Dafür mussten die Juden weichen. Und die Muslime auch.

„Seit Jahrtausenden ist Vertreibung ein wesentliches Mittel der Machtausübung“, sagt der Historiker Hannes Leidinger. „Wie selbstverständlich wurden Gegner getötet oder versklavt und vertrieben. Das war schon in der Antike so. Man könnte sogar sagen, dass Palästina ein Idealtypus ist – ein Symbol für diese Vertreibungspolitik, weil es aus dieser Region sehr frühe und auch genaue Aufzeichnungen gibt.“

Es begann mit der Vertreibung der Israeliten im Jahr 722 v. Chr. und gipfelt jetzt in einem 38-seitigen Konzeptpapier aus dem Umfeld von Präsident Trump zur Zukunft des Gazastreifens, das eine Umsiedlung der Palästinenser vorsieht. Es wäre ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte von Flucht und Vertreibung (siehe unten), die bei Generationen von Arabern und Juden tiefe Wunden hinterlassen haben.

Fakt ist, dass sich sowohl Juden als auch Araber im Nahen Osten seit dem Zeitalter der Kreuzzüge den jeweiligen Eroberern beugen mussten. Erst im 19. Jahrhundert kam bei beiden die Hoffnung auf einen eigenen Staat auf. Doch sie konkurrierten um dasselbe Land.

Das Osmanische Reich regelte 1858 das Privateigentum, fatal für viele arabische Bauern: Großgrundbesitzer registrierten Land auf ihren Namen, verkauften es später an jüdische Einwanderer: ein „jüdisches Heim“ in Palästina bedeutet für die dort Lebenden oft den Verlust der Heimat.

Konkurrenz ums selbe Land

Nachdem Großbritannien im Ersten Weltkrieg Palästina besetzt hatte, versprach man den Juden 1917 eine „nationale Heimstätte“. Die Palästinenser empfanden das als Verrat, hatten sie doch auch auf Selbstbestimmung gehofft. Der Konflikt eskalierte: 1920 betrug der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung nur etwas mehr als zehn Prozent, schon bald sollte er in Folge der Nazi-Terrorherrschaft rasant steigen. Jüdische Siedlungen wuchsen, Feindseligkeiten entbrannten, Vertreibungen lagen in der Luft.

Der erste große Exodus der Palästinenser findet dann ab 1947 statt – in Folge des UN-Teilungsplans, noch unter britischem Mandat. Die Gründung des Staates Israel 1948 bringt eine zweite Phase der Vertreibung.

Historiker

Für Juden bedeutete die Staatsgründung nach der Schoah Rettung und Heimkehr. Für Palästinenser begann al-Nakba, „die Katastrophe“: 60 Prozent der arabischen Bevölkerung wurden vertrieben. In Städten wie Lydda erlebte der blinde Jugendliche Reja-e Busailah damals, wie Vertriebene „von der Hauptstraße weggetrieben“ wurden, während Soldaten in die Luft schossen. Er beschrieb, wie Menschen Habseligkeiten abgeben mussten und in der Sommerhitze Richtung Ramallah marschierten.

Zur gleichen Zeit, nur wenige Kilometer entfernt, sah die siebenjährige Puah Shteiner, wie ihre Familie das jüdische Viertel der Jerusalemer Altstadt verlassen musste. Sie erinnerte sich an den Verlust der Heimat: „Wir wurden durch die Feuer geführt. Es war furchtbar.“

Was uns zur Frage bringt, wem ein Land gehört: „Ein Besitzanspruch aus der Geschichte ist meist fragwürdig, weil er migrationsgeschichtlich nie zu halten ist“, sagt Historiker Leidinger. „Da war immer eine Vorgeschichte und eine Vorbesiedelung.“

Bittere Ironie: Während die Vertreibung der Palästinenser im Raum steht, haben parallel mehr Israelis ihrer Heimat den Rücken gekehrt als je zuvor: 2023 waren es gut 55.000, 2024 sogar mehr als 82.000. Die meisten von ihnen sind jung und gebildet.

Kommentare