Zerrissene Welt: Wie Lagerdenken seit jeher Gesellschaften spaltet

Als Adam Wandruszka 1954 seine Lagertheorie formulierte, waren genau 20 Jahre vergangen, seit Österreich eine der tiefsten politischen Spaltungen erlebt hatte. Damals wurde Lagerdenken zum Lebensstil. Historiker Wandruszka sprach von den „drei Lagern“ – sozialdemokratisch, katholisch-konservativ, national: Wer in Favoriten aufwuchs, war Schutzbündler; wer aus dem ländlichen Tirol kam, ging zur Heimwehr.

Im 19. Jahrhundert organisierten Parteien zunehmend ganze Gesellschaftsteile. Arbeiter gingen in sozialistische Vereine, Katholiken in konfessionelle Verbände, Konservative in Turnvereine oder Jagdklubs. Man lebte, liebte, betete im eigenen Lager. In Österreich wurde diese Entwicklung in der Ersten Republik besonders drastisch. Als 1934 die Waffen sprachen, war das kein Zufall, sondern logische Konsequenz: „Das ganze Land ist ein Schlachtfeld“, titelte die Arbeiter-Zeitung.

Vorfeldorganisationen

Wandruszkas Lagertheorie zeigt: Lagerdenken lebt in Vorfeldorganisationen, in Vereinen, Zeitungen, Schulen, Kirchen – bis sie von Schützengräben ersetzt werden. „In dieser Zeit spielten auch jene Mechanismen eine große Rolle, von denen wir heute glauben, sie seien im digitalen Zeitalter erfunden worden – mediale Blasen und Echokammern“, sagt Martin Tschiggerl. Der Historiker von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) beschäftigt sich seit Jahren mit gesellschaftlichen Spaltungen. „Wenn wir auf die 1920er und 1930er schauen, können wir davon ausgehen, dass ein sozialdemokratischer Arbeiter aus Wien keine niederösterreichische Bauernzeitung gelesen hat und ein Bürgerlicher kaum die Arbeiter-Zeitung. Die getrennten Sphären führten dazu, dass man das Gemeinsame nicht mehr sah.“

Nicht Gegner, sondern Feinde

Österreichs Demokratie wurde zwischen den Lagern zerrieben. Auch weil es in der Ersten Republik – anders als heute – große Gewaltbereitschaft gab. „Nach dem Ersten Weltkrieg hatten beide Parteien bewaffnete Vorfeldorganisationen, die sich in Straßenkämpfen gegenüberstanden.“ Dieser paramilitärische Faktor verschärfte die Situation.

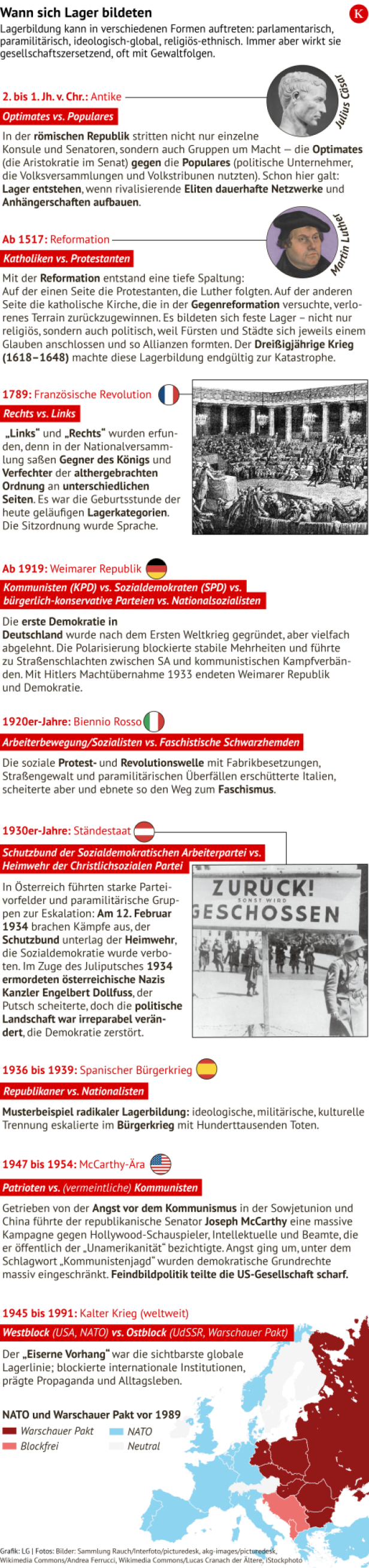

Natürlich gab es auch in der Vergangenheit Polarisierungen (siehe unten).

1794, während der Französischen Revolution, meinte etwa Maximilien de Robespierre: „Wir müssen die inneren und äußeren Feinde der Republik ersticken oder mit ihr zugrunde gehen. Es gibt zwei Völker in Frankreich.“ Der radikale Republikaner machte mit seiner Rede den politischen Gegner zum Feind – ein klassisches Beispiel für Lagerdenken, das Gewalt legitimiert.

Die Politikwissenschaft kennt dafür den Begriff der „affective polarization“: Wir hassen die Gegenseite nicht nur für ihre Positionen, sondern einfach, weil sie sie ist. US-Forscher Shanto Iyengar beschreibt es so: „Die andere Seite wird nicht nur als falsch, sondern als böse wahrgenommen.“ Empirisch ist auch nachgewiesen, dass Menschen Mitglieder der Gegenseite nicht nur als politisch anders, sondern als moralisch verwerflich empfinden.

Das Jahrhundert der Lager

Zeitweise zerschnitten Lager die Gesellschaft weltweit: „Das 20. Jahrhundert war ein besonders stark polarisiertes. Während des Kalten Krieges war im Grunde genommen die ganze Welt in zwei Lager gespalten, mit nur wenigen blockfreien Staaten“, sagt Tschiggerl und warnt vor vorschnellen Gesetzmäßigkeiten, weil die Kontexte sehr unterschiedlich waren. Wobei:

„Wirtschaftskrisen verstärken Polarisierung. Und polarisierte Gesellschaften sind instabiler.“

Historiker, ÖAW

Genau das erleben wir heute, nur sind die Lager nicht mehr an Vereine, Gewerkschaften oder Kirchen gebunden, sondern an digitale Netzwerke. Wo früher Parteizeitungen den Ton angab, sorgen heute Algorithmen dafür, dass wir vor allem Gleichgesinnte hören. Das Ergebnis ist sichtbar: In den USA stürmten Trump-Anhänger 2021 das Kapitol. In Brasilien folgten Bolsonaro-Anhänger 2023 dem Beispiel.

Vielleicht sollten wir uns an diesem Punkt an Adam Wandruszka erinnern, der meinte: „Die Lager sind nicht gottgewollt.“ Sie sind menschengemacht – und können auch überwunden werden. Tschiggerl abschließend: „Die Zusammenarbeit über Lagergrenzen hinweg ist der wichtigste Garant für erfolgreiche Demokratien.“

Kommentare