Vor der ÖH-Wahl: Warum die Uni kein Ort für Revoluzzer mehr ist

Das erste, was Roman Horak zu den Stichworten Revolution und Universität einfällt, ist die Revolution von 1848 – eigentlich die einzige wirkliche Revolution, die es in Österreich jemals gab. „Die wurde maßgeblich von den Studierenden vorangetrieben.“

Über eine große Revolution nachgedacht, stundenlang debattiert und sie sich sogar herbeigesehnt habe man auch noch zu seiner Studienzeit in den 1970er Jahren, sagt der mittlerweile pensionierte Professor für Kunst- und Kultursoziologie.

„Damals war politische Aktivität praktisch Teil des Studiums. Wir haben in der Vorlesung über Revolutionen gelernt und wollten das in der Freizeit gleich umsetzen. Wir haben über Außenpolitik geredet, über Vietnam und Chile, Spanien und China. Der Blick war auf die großen Fragen nach Gerechtigkeit und Freiheit gerichtet“, schildert der 69-Jährige und man merkt, wie froh ihn die Erinnerung an diese Zeit macht.

"Service" statt Außenpolitisches

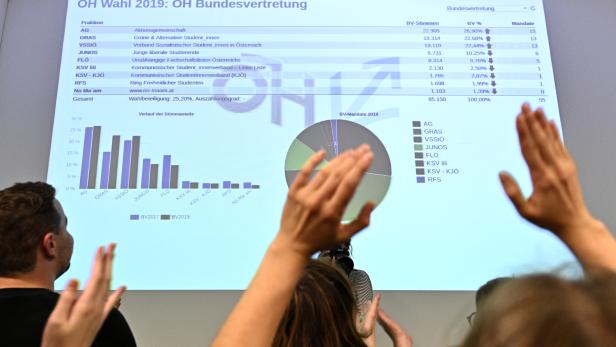

Die „großen Fragen“ werden auch aktuell an den Hochschulen verhandelt. In einer Woche starten die ÖH-Wahlen, bei der die Studierenden ihre Vertretung wählen. Der Wahlkampf ist angelaufen.

Doch die großen Fragen sehen heute anders aus: Um Freiheit geht es schon lange nicht mehr. Stattdessen darum, wie bestmögliches Service erreicht werden kann, damit der Start ins Berufsleben gelingt. Auch, wie viel Platz ideologische Debatten innerhalb der Studierendenvertretungen überhaupt haben sollen, ist ein Streitpunkt in der ÖH.

Schüler beim Klima aktiver

Außenpolitisches ist weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Nur die Frage nach Gerechtigkeit ist ein Dauerbrenner – allerdings weniger bezogen auf das Weltgeschehen, als auf die direkte Lebensrealität der Studierenden. Die letzten größeren Proteste gegen Zugangsbeschränkungen sind schon mehr als zehn Jahre her. Die Klima-Krise ist zwar Thema, hat aber keinen wirklichen Aufschrei unter den Studierenden losgetreten. Und die „Fridays for Future“-Bewegung ging von Schülern aus.

Roman Horak starb im 73. Lebensjahr

„Unis als Ort der Revolte ausgedient“

Horak fasst zusammen: „Die Unis haben als unmittelbarer Ort der Revolte ausgedient.“ Doch es muss ja nicht immer gleich eine Revolution sein. Politisch sein, das geht auch etwas zahmer, ohne den Wunsch nach einem kompletten Umsturz.

Und politisch seien die Studierenden heute wie damals, glaubt die Grüne-Klubfrau und ehemalige ÖH-Vorsitzende Sigrid Maurer. „Jede Generation an Studierenden-Vertretungen sagt: ,Wir waren viel politischer, und die anderen sind unpolitisch’. Aber diskutiert wird immer.“ Manchmal gebe es eben kleinere oder größere Wellen. Die heutige Generation sei durchaus kritisch. „Universitäten sind und bleiben ein Ort der kritischen Auseinandersetzung und auch des Auslotens von Grenzen. Das ist der Wissenschaft immanent“, sagt Maurer.

"Wenig Luft für persönliche Entwicklung"

Andere sind sich da nicht so sicher. Sie fürchten, dass man an Österreichs Universitäten dem Gedanken der Universitas – der umfassenden Bildung als Hilfe, die Welt zu verstehen – zunehmend zu Leibe rückt. „Durch das Bologna-System ist der Druck heute viel stärker, es gibt weniger Freiheiten und weniger Luft für die persönliche Entwicklung“, sagt Sozialwissenschafterin Andrea Schaffar.

Sie lehrt an verschiedenen Unis, und war früher selbst im Vorsitz der ÖH an der Uni Wien. „Mir tun die heutigen Studierenden leid“, sagt sie. „Sie haben keine Zeit herumzuprobieren und herauszufinden, wofür sie politisch stehen. Alles, was sie tun, muss ökonomisch verwertbar oder zumindest messbar sein.“ Und messbar sei politisches Engagement nur schlecht. Sind es also zunehmende Verschulung, Fristen, Karriere- und Arbeitsmarktorientierung, die die Hochschulen zu Ausbildungsfabriken, statt zu Orten des politischen Diskurses machen?

"Empörung ist schwierig geworden"

So einfach sei es nicht, sagt Horak. Laut seiner These liegen die Ursprünge der Problematik noch viel weiter in der Vergangenheit. „Seit dem Wegfall der bipolaren Weltordnung ist es viel schwieriger geworden, sich politisch zu verorten.“ Heute müsse man unheimlich viel wissen, um überhaupt politisch sein zu können. „Es ist nicht mehr einer der Gute und der andere automatisch der Böse. Sogar die Empörung ist schwieriger geworden, weil man sehr vorsichtig sein muss, wofür oder wogegen man auftritt.“

Fleißig aber alleine

Auch eine stärker werdende Vereinzelung beobachtet Horak. „Im neoliberalen System hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass du die anderen nicht brauchst, wenn du als singuläres Subjekt fleißig und tüchtig bist.“ Und das müsse man derzeit in besonderem Ausmaße sein: „Denn man sieht das Studium als Durchgang vor dem richtigen Leben an, bei uns war es gleichermaßen endlos, sagt Horak.

Am Ende könnte das alles ziemlich frustrierend sein. Gibt es überhaupt noch Widerstand, wenn ausgerechnet die Universitäten nicht mehr seine Wiege sind? „Doch“, meinen Schaffar und Horak. Nur weil die Unis zunehmend weniger Austragungsort von Protesten sind, heiße das nicht, dass es kein Aufbegehren mehr gebe. Es passiere heute nur andernorts – in zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs.

Der KURIER hat die Spitzenkandidatinnen der größten Fraktionen zum Interview geben. Hier nachzusehen:

KURIER Talk mit Keya Baier

KURIER Talk mit Sara Velić

KURIER Talk mit Sophie Wotschke

KURIER Talk mit Sabine Hanger

Anm.: Das Interview mit Gabriele Urban (FLÖ) folgt

Kommentare