Ukrainer im "Warte-Dilemma": Warum viele Vertriebene nicht arbeiten

Vor zwei Jahren, als die Russen ihre Heimat angegriffen haben, ist Anastasia mit ihrer Schwester aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet. Heute arbeitet die 26-Jährige als Lehrerin – aber nur geringfügig, samstags und sonntags in einer Bildungseinrichtung. Um sich „ihren Traum zu erfüllen“, müsse sie noch besser Deutsch lernen, sagt sie. „Ihr Traum“ – das ist, hier in Österreich auf eigenen Beinen zu stehen, „richtig arbeiten“ zu gehen, eine „richtige Wohnung“ zu haben.

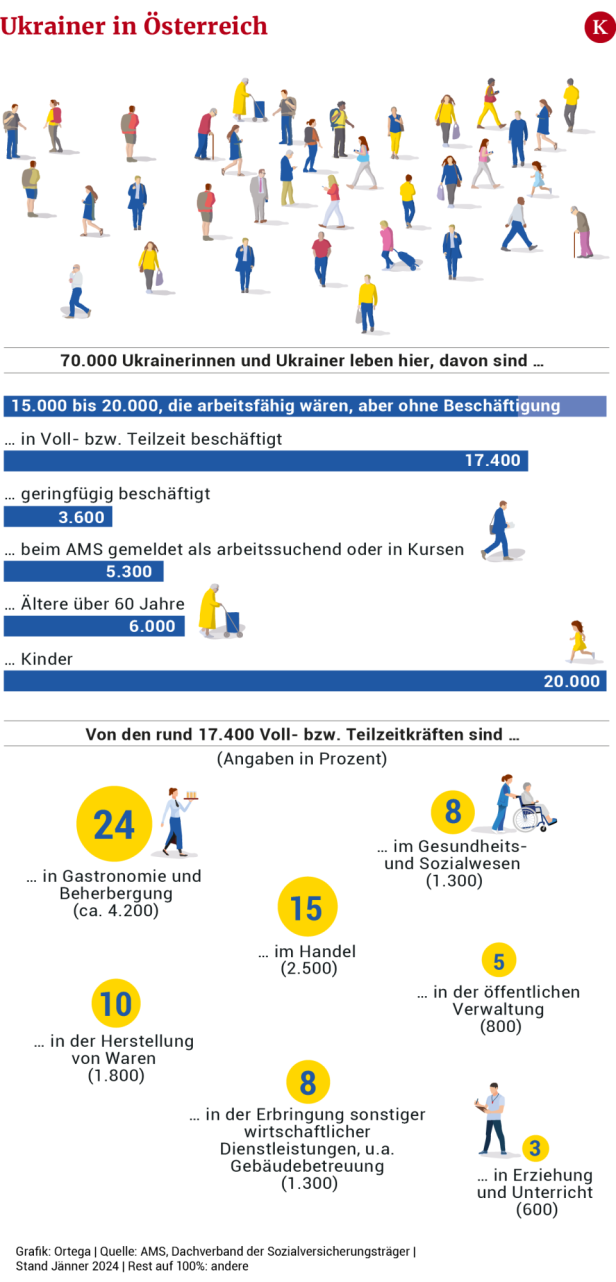

Den Traum, in ihre Heimat zurückzukehren, scheint sie schon abgehakt zu haben. „Ich muss bleiben“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. Dass eine Rückkehr in die Ukraine bei anhaltendem Kriegsgeschehen nicht in Sicht ist – diese Erkenntnis hat Anastasia vielen ihrer Landsleute voraus. Und um genau die ging es am Montag bei einem Mediengespräch mit Andreas Achrainer, Flüchtlingskoordinator der Regierung, und AMS-Chef Johannes Kopf. Sie schildern das sogenannte „Waiting Dilemma“ (Warte-Dilemma) und fordern eine langfristige Perspektive für die rund 70.000 Ukrainer, die sich derzeit in Österreich befinden. Dazu gehören ein dauerhafter Aufenthaltstitel und die Übernahme in die Sozialhilfe.

Derzeit können Vertriebene aus der Ukraine in der Grundversorgung von Bund und Ländern aufgenommen werden. Dieses Modell ist eigentlich für Asylwerber gedacht, solange unklar ist, ob sie hierbleiben dürfen. Integrationsmaßnahmen wie Arbeit und Spracherwerb sind prinzipiell nicht vorgesehen.

„Es ist ein sehr gutes Modell für die täglichen Grundbedürfnisse nach dem Ankommen. Dann gilt es aber, nach vorne zu schauen“, sagt Achrainer.

Pflicht zur Integration

NGOs wie die „Asylkoordination“ fordern schon länger, Ukrainer in die Sozialhilfe zu holen. Dafür plädiert am Montag auch AMS-Chef Kopf. Erstens, weil diese Hilfsleistung höher dotiert und der Zuverdienst besser geregelt ist.

Zweitens, weil „mit der Sozialhilfe auch die Pflicht zur Zusammenarbeit verbunden ist“. Ukrainer müssten sich dann beim AMS melden, Arbeit suchen oder sich weiterbilden und Deutsch lernen. „Ich fordere das auch ein“, betont Kopf.

Die Zahl jener, die zwar im arbeitsfähigen Alter wären, aber in der „Inaktivitätsfalle“ hängen, beziffert er mit 15.000 bis 20.000 (siehe Grafik oben). Viele verharren in der Grundversorgung, weil sie neben ihrer Hoffnung, in die Ukraine zurückkehren zu können, auch Kinder zu betreuen haben oder wegen fehlender Sprachkenntnisse ohnehin nur sehr eingeschränkt arbeiten könnten.

Anastasia, die in der Ukraine mitten im Doktoratsstudium war, schildert aus ihrer Erfahrung: Sie verdient als Lehrerin zu viel, um in der Grundversorgung (inklusive Quartier) bleiben zu dürfen, aber zu wenig, um sich selbst erhalten zu können.

Anastasia, 26, lebt seit zwei Jahren in Österreich und arbeitet als Lehrerin

Bleiberecht in Sicht

Hinzu kommt, dass die EU-Richtlinie für ein Bleiberecht immer nur von März zu März verlängert wird – aktuell gilt es bis 2025. Dementsprechend seien auch Vermieter und Arbeitgeber vorsichtig, Ukrainern eine langfristige Zusage zu geben, sagt Flüchtlingskoordinator Achrainer.

Laut AMS-Chef Kopf wird in der Regierung intensiv verhandelt, um zumindest für jene, die auf dem Arbeitsmarkt gut integriert sind, ein dauerhaftes Bleiberecht zu schaffen. Würde man zugleich die Sozialhilfe öffnen, dann fiele es – wie erwähnt – leichter, Schritte in Richtung einer dauerhaften Beschäftigung zu tun, um dann das Bleiberecht zu bekommen.

Dringenden Handlungsbedarf ortet auch die Wirtschaftskammer: Dort spricht man von einem „ungenutzten Potenzial an Arbeitskräften“.

Kommentare