Harald Mahrer: "SPÖ wird zur Nicht-Arbeit-Bewegung“

Der Präsident der Wirtschaftskammer über KV-Verhandlungen, Ultra-Populisten und Sonntagsreden in Energiefragen.

KURIER: Wann haben Sie vor, in Pension zu gehen?

Harald Mahrer: Für einen Selbstständigen stellt sich die Frage anders. Davon unabhängig: Wenn es Spaß macht, ich gesundheitlich die Fertigkeiten habe, werde ich sehr lange aktiv sein.

Die ÖVP will Anreize schaffen, damit Menschen länger arbeiten. Experten sagen, dass diese nicht reichen werden, um das Pensionsproblem zu lösen.

Selbstverständlich wird es das Problem nicht alleine lösen, aber es ist ein erster Schritt – vor allem, um die notwendige Debatte voranzutreiben. Das Pensionssystem wird nicht funktionieren, wenn wir alle früher in Pension gehen, nur 32 Stunden pro Woche arbeiten und davon ausgehen, dass Maschinen medizinisches Personal in Teilbereichen ersetzen.

Was tut die Wirtschaft konkret, damit Menschen länger arbeiten?

Der Vorwurf, die Wirtschaft treibe die Menschen in die Frühpension, mag früher vereinzelt gestimmt haben, weil jüngere Arbeitskräfte günstiger waren als ältere, doch diese Situation gibt es wegen des demografischen Wandels nicht mehr. Wir brauchen eine Debatte frei nach Kennedy: Was kann ich beitragen zur Gesellschaft – nicht, was kann ich abheben.

In welchen Branchen arbeiten Menschen schon länger als noch vor Jahren?

Im produzierenden Sektor gibt es viele, die nach körperlich schweren Arbeiten nun leichtere Tätigkeiten verrichten, ihr Know-how weitergeben. Es ist ein Vorurteil zu glauben, dass Menschen nicht länger arbeiten wollen. Die Menschen können aber auch rechnen und wollen dafür nicht finanziell bestraft werden. Ich verstehe jeden, der eine Güterabwägung trifft. Deshalb bin ich der Meinung, dass Anreize geschaffen werden sollen.

Das Anreizprinzip gilt auch für Teil- und Vollzeitarbeitende?

Menschen, die Vollzeit arbeiten, dürfen steuerlich nicht schlechter gestellt sein als Menschen, die Teilzeit arbeiten wollen. Ich weiß aus einer Universitätsklinik : Die Personalnot dort ließe sich beheben, würden Menschen, die Teilzeit arbeiten, nur ein bisschen mehr arbeiten.

Quantifizieren Sie „ein bisschen“?

Ein bis zwei Stunden pro Woche.

Mehr lesen: Womit die SPÖ punkten will

Warum reden wir dann über die 32-Stunden-Woche?

Darüber reden Traumtänzer und Ultra-Populisten, die verweigern zu sehen, wie die Situation ist. Ich sehe im neuen Papier der SPÖ keinen Realitätsbezug, die Arbeiterbewegung wird zur Nicht-Arbeit-Bewegung.

SPÖ-Chef Andreas Babler

Gehört „leistbares Leben“, wie von der SPÖ gefordert, in die Verfassung?

Ideen, die in Grimms Märchen passen würden, gehören nicht in die Verfassung. In die Verfassung gehört weniger hinein – nicht mehr.

Mehr lesen: Metaller - Streiks drohen

Derzeit wird der Metaller-KV verhandelt. Unternehmen wie die ÖBB sind gleichsam fein raus, weil der KV auf zwei Jahre abgeschlossen wurde. Sollte das Schule machen?

Es wird das ganze Jahr zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in unterschiedlichen Branchen verhandelt. Es ist gute sozialpartnerschaftliche Tradition, Konflikte am Verhandlungstisch auszutragen und nicht auf der Straße. Es wundert mich, dass sich manche Teile der Gewerkschaftsbewegungen auf das Niveau der Klimakleber, das der Straße begeben – auch, was die Ausdrucksweise betrifft. Wir sollten wieder an den Verhandlungstisch und dort durchaus über kreative Lösungen nachdenken.

Mehr lesen: Benya, die Formel, die nicht umzubringen ist

Was soll eine kreative Lösung sein? Das Ende der Benya-Formel?

Nichts im Leben ist in Stein gemeißelt. Doch dafür gibt es ja Branchenverhandlungen. Es ist in dieser schwierigen Verhandlungssituation Kreativität und Flexibilität gefragt und nicht Sturheit und Blockade. Die Fragestellung muss aber generell eine andere sein: Wie können wir als Standort wettbewerbsfähig sein? Wir betreiben alle eine Nabelschau, glauben, wir können es uns in Österreich richten und sind „nur“ abhängig von Deutschland.

Brauchen wir wie in Deutschland einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde?

Die Deutschen haben bei Weitem nicht den hohen Grad an kollektivvertraglicher Abdeckung wie wir. Es ist eine Phantomdebatte. Wenn wir – wie im Burgenland – im Gesundheitsbereich überzahlen, macht es das Gesundheitssystem in Österreich nicht besser, es verlagert das Problem von einem Bundesland in das andere.

Zurück zu Deutschland – von dem wir abhängig sind …

Dass wir allein nur von Deutschland abhängig sind, das ist eine vollkommen veraltete Denke. Wir stehen im globalen Wettbewerb. Die Demografie bestimmt den Arbeitsmarkt, die Flexibilität und die Gehaltsniveaus. In zentralen Bereichen unserer Wirtschaft spielen die Energiekosten eine Rolle, ob bei uns produziert wird oder eben nicht.

Österreich ist weiter von russischem Gas abhängig.

Alle privatwirtschaftlichen Unternehmen sind ihrer Verantwortung nachgekommen, neue Lieferquellen aufzutun. Dafür brauche ich aber die notwendige Infrastruktur, die ich noch dazu künftig für Wasserstoff nutzen kann, wie über die obere Adria. Angebote der Italiener gibt es dazu seit 2022. Wenn es politischen Verantwortungsträgern ein Anliegen ist, unabhängig zu werden, und sie das nicht nur in Sonntagsreden behaupten, dann müssen sie dafür Sorge tragen und Entscheidungsgrundlagen schaffen.

Wer ist Österreichs Mitbewerb?

Unsere internationalen Exporteure sind mit einem Mitbewerb konfrontiert, den es vor Jahren nicht gab. In Vietnam, Malaysia oder Mexiko schießen Hochtechnologie-Unternehmen aus dem Boden wie bei uns Schwammerl im Sommer. Wenn wir davor die Augen verschließen, dann rutschen wir als Standort weiter ab.

Wohin rutscht Österreich?

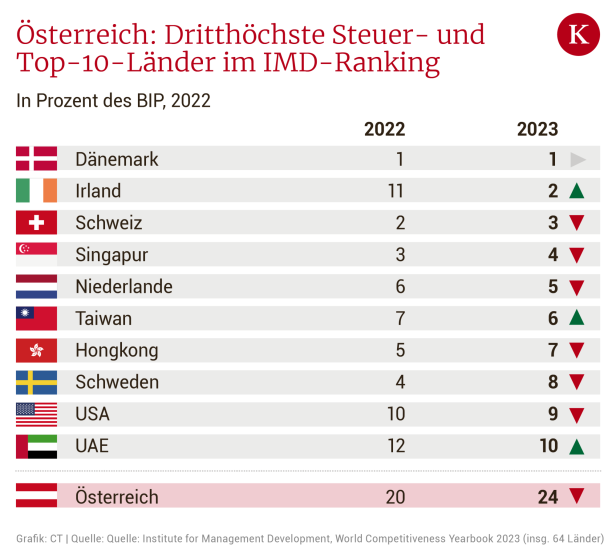

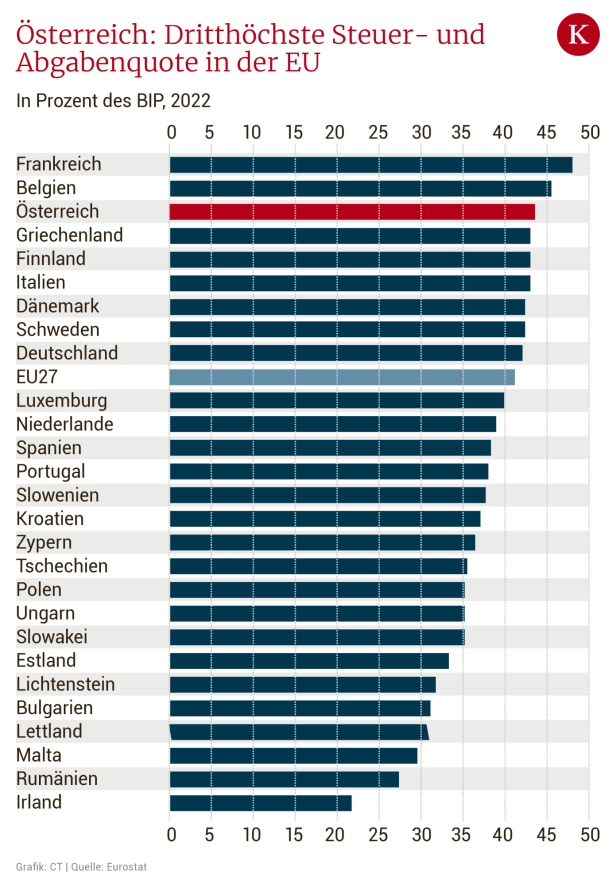

Internationale Rankings wie das World Competitiveness Yearbook zeigen, dass Österreich jährlich verliert. Wir sind von 2022 auf 2023 vom 20. auf den 24. Platz gerutscht. Auch Deutschland ist aus den Top 20 gefallen. Gemäß World Economic Forum gehen wir in Europa davon aus, dass die Wirtschaft schwach sein wird und die Inflation hoch. Der internationale Vergleich zeigt: Die Welt wartet nicht auf Europa und nicht auf Österreich. Benya-Formel hin oder her: Ich muss wissen, wo der Wettbewerb stattfindet, wo ich mit der Wirtschaft dieses Landes hin will, damit sie erfolgreich ist. Und nur wer erfolgreich ist, kann verteilungspolitische Debatten führen.

Was machen asiatische Länder oder Dänemark, das im IMD-Ranking führt, besser?

Sie gehen kraftvoller und schneller an Herausforderungen. Dänemark ist schneller, weil sie gesagt haben, dass der Energie-Leitungsausbau Priorität hat. Irland hat sich zu einem national getragenen Konsenskurs durchgerungen und ist auf Platz 2. Ich würde mir so einen rot-weiß-roten Schulterschluss, einen Standortkonsens auch wünschen. Dafür muss ich mich aus der Komfortzone begeben und Dinge außer Streit stellen.

Muss auch die EU aus der Komfortzone?

Wir ruhen uns auf den Errungenschaften der letzten Jahrzehnte aus, haben in der EU ein Regel-Konvolut entstehen lassen, das überbordend ist und uns hemmt, die Transformationsschritte erfolgreich gehen zu können. Wir brauchen weniger Regulierung statt mehr und eine große Entlastungs- statt Belastungsoffensive, dann würden sich auch mehr Menschen für Europa interessieren und damit identifizieren.

Das gilt, scheint’s, auch für die Politik selbst. ÖVP und Grüne haben noch immer keine Spitzenkandidaten für die EU-Wahl 2024.

Wir müssen wieder Nähe herstellen, und Brüssel ist sehr weit weg. Wir müssen den Menschen wieder kommunizieren, wozu Europa gut ist – für uns alle. Keine Grenzkontrollen, eine gemeinsame Währung … Viele Vertreterinnen und Vertreter in der EU sind im Elfenbeinturm, in ihren hermetischen Strukturen verhaftet und haben tatsächlich den Kontakt zu Bürgern und Unternehmern verloren. Sie zeigen sich nur bei Wahlkampfveranstaltungen. Ich muss Politik auf Sicht machen und Ideen und Lösungen des Alltags finden.

Kommentare