"Ich finde es nicht lustig, dass ich vom Sozialstaat abhängig bin"

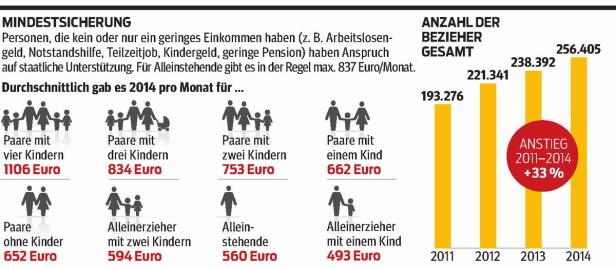

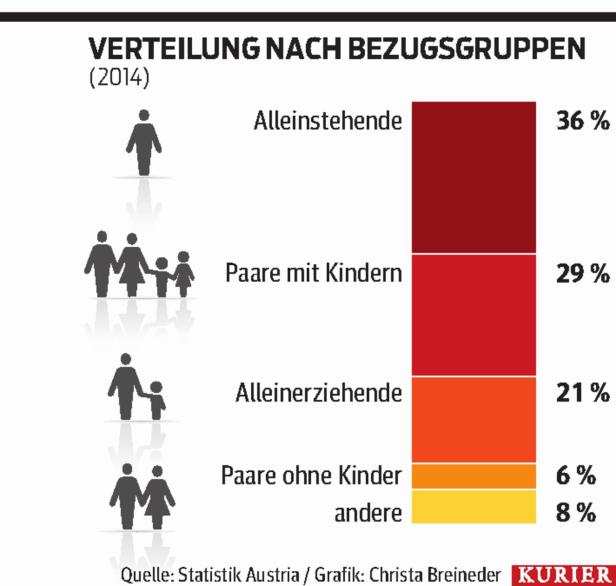

Wie viel Geld sollen Menschen, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben, vom Staat bekommen? Soll es künftig mehr Sach- statt Geldleistungen geben? Und sollen Bezieher der Mindestsicherung zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden?

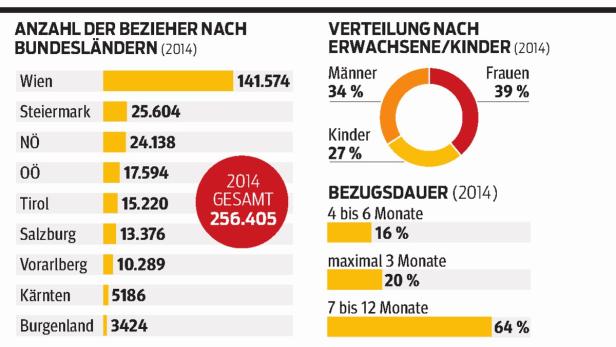

Seit Monaten wird über eine Reform der Mindestsicherung und damit über derlei Fragen diskutiert. Die ÖVP will, dass Familien maximal 1500 Euro im Monat bekommen. ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka möchte die Mindestsicherung nur an Menschen auszahlen, die seit mindestens fünf Jahren in Österreich wohnen. Die SPÖ bremst da. Oberösterreich und Niederösterreich haben die Mindestsicherung bereits im Alleingang neu geregelt und Kürzung beschlossen.

"Möchte eigenes Geld verdienen"

„Ich finde es nicht lustig, dass ich vom Sozialstaat abhängig bin“, stellt Markus H. klar. Der 32-jährige Wiener hat über Jahre bei einer Übersiedlungsfirma gearbeitet – bis die Bandscheiben der Belastung nicht mehr standhielten. Auch die Schulter war und ist bis heute lädiert. Seit eineinhalb Jahren ist er arbeitslos. „Ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Möbel mehr schleppen.“ Wie geht es ihm ohne Arbeit?

„Zu Hause zu sitzen ist vielleicht am Anfang schön, ich kümmere mich viel um die Kinder, aber nach einer gewissen Zeit will man wieder arbeiten gehen. Man will wieder stolz darauf sein, dass man sein Geld selbst verdient.“ Längere Zeit keine Arbeit zu haben, wirke sich negativ auf das Selbstwertgefühl aus. „Außerdem bekommt man kein Weihnachts- und Urlaubsgeld“, sagt der Vierfach-Vater. Die Mindestsicherung gibt es nur zwölf Mal im Jahr. Was würde H. gerne machen?

„Ich würde zum Beispiel gerne als Zusteller für Apotheken arbeiten – oder behinderte Menschen chauffieren. Ich kann gut mit Menschen umgehen.“ Bisher habe sich aber kein Job gefunden – und so leben H., Ehefrau Perrine und die vier Söhne (zwischen einem Jahr und sieben Jahren) von Notstandshilfe, Kindergeld und Mindestsicherung. Auf rund 2000 Euro kommt die Familie aus der Wiener Donaustadt damit in Summe. Zieht man die Kosten für das Wohnen ab, bleiben rund 1500 Euro im Monat für Lebensmittel, Kleidung etc. Was, wenn es monatlich nur noch maximal 1500 Euro Unterstützung vom Staat geben würde, wie die ÖVP verlangt?

Da blieben der sechsköpfigen Familie 1000 Euro zum Leben. „Das wäre eine Katastrophe“, sagt die Frau. „Die Löhne sind zu niedrig“Versteht das Ehepaar, dass es für Debatten sorgt, wenn manche Familien mit weniger als 2000 Euro Einkommen auskommen müssen – obwohl einer beispielsweise voll und der andere Teilzeit arbeitet? „Ich verstehe, dass die Leute sagen: ,Das ist ein Wahnsinn.‘ Aber es ist nicht die Mindestsicherung zu hoch, sondern die Löhne sind zu niedrig“, meint Perrine H. Ihr Mann stimmt zu. Er hat in seinem letzten Job 1170 Euro netto im Monat verdient.

„Wer arbeitet, sollte mehr verdienen als jemand, der daheim ist, weil er ja auch mehr leistet“, befindet Markus H. Was halten die Hs. davon, dass Mindestsicherungsbezieher zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden sollen – zumindest wenn es nach ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka geht? Dafür wären Kinderbetreuungsplätze eine Voraussetzung, wirft Perrine H. ein. Derzeit bekäme sie für die beiden kleinen Söhne keine. Sollen Flüchtlinge Mindestsicherung bekommen? Markus H.: „Ein anerkannter Flüchtling soll unterstützt werden, aber er soll sich integrieren. Grundsätzlich sollten Flüchtlinge besser in Europa verteilt werden.“

"Fleisch gibt es nur, wenn es in Aktion ist"

Wenn man den 47-jährigen Thomas aus Wien fragt, was er machen würde, wenn er mehr Geld hätte, dann fallen ihm zwei Dinge ein: „Ich würde gerne Lebensmittel einkaufen gehen, ohne auf den Preis achten zu müssen – und ich würde gerne mein Wohnzimmer renovieren.“

Beides ist derzeit nicht drinnen. Thomas ist seit zwei Jahren arbeitslos. Der alleinstehende Mann bekommt Notstandshilfe und Mindestsicherung, in Summe 837 Euro im Monat. Zieht man die Miete für seine 34-Quadratmeter-Wohnung und Kosten für Fernwärme, Strom etc ab, bleiben ihm etwas mehr als 350 Euro. „Auf großem Fuß kann man nicht leben, aber man kommt durch. Ich habe das Glück, dass ich gut kochen kann. Ich kann mir um fünf Euro für zwei Tage Essen zubereiten.

Fleisch gibt es nur, wenn es in Aktion ist.“ Als Lagerarbeiter hatte er etwas mehr Spielraum; da verdiente er 1200 Euro. Seit er arbeitslos ist, hat er 200 Bewerbungen geschrieben. Manchen Firmen sei er zu alt, und als Lagerarbeiter sollte er Stapler fahren können. „Ich habe zwar den Stapler-Schein, aber keine Fahrpraxis.“ Daher werde er nicht engagiert. Wie geht es ihm damit, auf den Staat angewiesen zu sein? „Ich würde viel lieber arbeiten, als mit 800 Euro zu Hause zu sitzen. Es ist trostlos, die ganze Zeit daheim zu sein.“ Ist die Mindestsicherung angemessen? „Sie ist nicht zu niedrig, sie soll ja nur der Überbrückung dienen.“

"Es geht mir endlich wieder gut"

Das Schlimmste hat sie hinter sich. Und damit ist nicht die Zeit der Finanzkrise Anfang der 2000er-Jahre gemeint, in der die Aufträge für die selbstständige PR-Fachfrau weniger wurden. Das Schlimmste waren auch nicht die zwei Hüftoperationen und monatelange Krankenstände, durch die sie alle Kunden verlor. Das Schlimmste war, „von anderen abhängig zu sein. Ich möchte nie mehr ohne Geld dastehen.“

Nach zahllosen Behördengängen und Ansuchen hat Jennifer es geschafft. Durch die Mindestsicherung hat sie monatlich 837 Euro, eine Einzimmerwohnung für 400 Euro „und den Rest zum Leben. Es geht mir endlich wieder gut. Ich bin zufrieden“, sagt die 52-Jährige. Es sei nicht schwer, mit wenig Geld auszukommen. „Dank Essen vom Diskonter, Kleidung aus Second-Hand-Läden und genereller Sparsamkeit kann ich mir auch meine zwei Katzen leisten, ohne die ich nicht leben will.“

Jennifer ist „dankbar, dass es die Mindestsicherung gibt und Vergünstigungen“, von denen sie bis dato nicht wusste, dass sie Anspruch darauf hat: Den „Mobilpass“ für die öffentlichen Verkehrsmittel, den „Tuwas!Pass“ für Freizeit-Aktivitäten und den „Kulturpass“. Das alles will sie nutzen, so lange es möglich ist. „Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion über die Mindestsicherung nicht zu einer Kürzung führt, wir als Versager dastehen. Niemand bezieht die Mindestsicherung freiwillig.“

"Ich will eine Zukunft für meine Kinder"

44 , ein Kinderzimmer, ein Wohn-Ess-Schlafzimmer, Bad und WC. Das Zuhause von Tatjana und ihren Töchtern (10 und 12 Jahre alt). „Das ist klein, aber okay“, sagt die 40-jährige Alleinerzieherin. Knapp 1500 Euro hat sie durch Notstandshilfe, Mindestsicherung, Familienbeihilfe und Alimente – und damit insofern kein Problem: „Ich brauche keinen Wochenplan, ich kann mit Geld umgehen“, sagt die resolute Rumänin.

„Die Kinder bekommen 52 Euro Taschengeld – am Jahresanfang. Ein Euro pro Woche, das muss reichen.“ Die rund 600 Euro für Kleidung und Lebensmittel sind am Monatsletzten aufgebraucht, ihre Kraft ist es teils auch. Wie es überhaupt so weit gekommen ist, sei schnell erklärt. „14 Jahre lebte ich in Rumänien, 14 in Ungarn, dort lernte ich meinen Mann, einen Afrikaner kennen, studierte. Dann gingen wir nach Wien, gründeten eine Familie“, erzählt Tatjana.

Später sei ihr Mann, von dem sie geschieden ist, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Diese Zeit, die Behördenwege und die Ansuchen für Unterstützung bei staatlichen Stellen hätten auch etwas Gutes gehabt. „Ich habe mit dem Wörterbuch alles vom Rumänischen ins Deutsche übersetzt – und umgekehrt. Die Syntax ist noch eine Katastrophe, aber einen Deutsch-Kurs habe ich nie gebraucht.“ Sie braucht einen Job, doch den bekommt sie „als Alleinerzieherin mit 40 einfach nicht.

Wer meinen Lebenslauf sieht, sagt oft: ,Ja, aber leider...‘“ Nach Rumänien zurückzukehren, ist für sie unvorstellbar, weil „ich für meine Kinder eine Zukunft in Österreich will“. Wie diese aussehen kann, getraut sich Tatjana nicht zu sagen. Sie will arbeiten, aber selbst als „Soziale Alltagsbetreuerin“, zu der sie sich vor einem halben Jahr dank eines geförderten Kurses hat ausbilden lassen, findet sie keinen Job. Als Übersetzerin bei karitativen Organisationen dito. „Es gibt schon genug.“ Sie möchte nicht wieder in das Studentenheim putzen gehen, wie vor einigen Jahren, als sich „20 Bewerberinnen für eine Stelle gemeldet haben – für 80 Euro pro Woche“.

"Ich fühle mich oft als Versager"

Um mit seinen WG-Mitbewohnern etwas zu unternehmen, fehlt ihm das Geld – und manchmal auch das Selbstbewusstsein. „Ich bin nicht arbeitslos. Ich suche einen Job“, betont Andreas den Unterschied der Wortwahl. Seit eineinhalb Jahren sucht der 24-Jährige mit abgebrochenem Chemiestudium eine Stelle – und eine Lösung für seine Probleme. Er fühlt sich unwohl, weil er dicker geworden ist. Weil „es keinen Spaß macht, den ganzen Tag nichts zu tun zu haben, außer Bewerbungen zu schreiben“. Nie hätte er gedacht, dass es so schwer sein würde, „als Junger etwas zu finden“.

In der Pharmabranche will er arbeiten, doch dort gebe es keine freien Stellen. Und wenn, dann sei ein Abschluss Voraussetzung. Wieder zu studieren, kommt für den gebürtigen Oberösterreicher, der in Wien lebt, nicht infrage, weil er es sich nicht leisten kann. Von den 837 Euro Mindestsicherung, die er monatlich bezieht, bleiben abzüglich der Miete für sein WG-Zimmer 500 Euro. Das sei in Ordnung, wenn auch nicht viel. Denn ehe der Mitzwanziger wusste, dass er Anspruch auf die sogenannte bedarfsorientierte Mindestsicherung hat, lebte er von weniger.

„Ich habe mich eine Zeit lang nur von Kartoffeln, Reis und Einbrennsuppe ernährt.“ Die Zeit, da er seine Ersparnisse aufbrauchte, sich Geld ausborgte, ist vorbei. Das Gefühl, „als Schmarotzer zu gelten“, ist geblieben. „Ich fühle mich oft als Versager. Das ist auch psychisch schwierig.“ AMS-Kurse hätten ihm mental geholfen, einen strukturierten Tagesablauf, aber eben keinen Job gebracht. „Ich habe mich auch schon für Supermarkt-Jobs beworben, aber auch da hatte ich keine Chance. Ich muss weitersuchen.“

"Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben"

Die Zeit der Abhängigkeit von der öffentlichen Hand ist für Tatiana Ploil vorbei. Sie hat am 25. Juli ihren neuen Job antreten können. Die gebürtige Russin, die seit 25 Jahren in Wien lebt, freut sich enorm. Künftig wird sie behinderten Menschen dabei helfen, Arbeit zu finden.

Bei ihr hat es drei Jahre gedauert, bis sie fündig wurde. Ploil hatte in Russland eine Ausbildung zur Flugzeug-Ingenieurin absolviert. In Österreich werkte sie später in einer Firma, die Auto-Ersatzteile exportierte. Das Unternehmen ging aber in Konkurs. Danach war Ploil vier Jahre lang im Sozialbereich tätig, hat alte Menschen zu Ärzten oder beim Einkaufen begleitet. „Ich habe auch noch eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert.“ Rund 1000 Bewerbungen habe sie in den vergangenen Jahren verfasst. „Ich war den Firmen aber zu alt. Manche hat auch mein russischer Akzent gestört“, berichtet die fließend Deutsch sprechende Frau, die derzeit von Notstandshilfe und Mindestsicherung lebt (rund 780 Euro/Monat).

Ihr Mann, ein in Russland ausgebildeter Arzt, hat einen Teilzeitjob als Lagerarbeiter – und bekommt 420 Euro. Ihr betagter Vater, um den sich Frau Ploil kümmert, erhält aus Russland 150 Euro Pension. „Es ist zu viel zum Sterben – und zu wenig zum Leben“, befindet die Technikerin. Wie beurteilt sie die Debatte über die Mindestsicherung? „Manche sagen schon: ,Warum soll ich arbeiten, ich habe auch so genug Geld.‘“ Das habe sie selbst von einer Mindestsicherungsbezieherin gehört. Sollte man die Mindestsicherung bei 1500 Euro deckeln? Ploil meint: „Man sollte sie nicht kürzen, sondern weniger Geld-, aber mehr Sachleistungen geben. Dann gibt es weniger Missbrauch.“

Kommentare