Gefahr aus der Luft: Ist Österreich gut genug vor Drohnen geschützt?

Der „Jammer“ gilt als probates Mittel, um Drohnen abzufangen – allerdings entwickelt sich die Drohnentechnologie rasant.

Einfangen oder abschießen: So lautet, vereinfacht gesagt, das Motto, nach dem der Freistaat Bayern bei der Drohnenproblematik fortan agieren will. Nachdem in diversen EU-Ländern und zuletzt auch über Münchens Flughafen Drohnen gesichtet wurden und den Flugverkehr massiv behinderten, hat die Landesregierung am Dienstag einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet und will bei Erding ein Drohnenabwehrzentrum einrichten. Wie ist die Lage in Österreich, wie gut sind Polizei, Armee und Politik vorbereitet? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Hat die Politik die Gefahr der Drohnen erkannt?

Grundsätzlich ja, das ist die gute Nachricht. Im Landesverteidigungsausschuss wurde erst am Dienstag diskutiert, wie man die kritische Infrastruktur (Flughäfen, Kraftwerke etc.) schützen kann und ob eine nationale Strategie zur Drohnenabwehr sinnvoll erscheint. Die schlechte Nachricht: In der Praxis gibt es eine ganze Reihe an offenen Fragen. So ist regierungsintern umstritten, ob eine verschriftlichte „Anti-Drohnen-Strategie“ Sinn macht. Der Grund: Die Drohnentechnologie entwickelt sich binnen Monaten weiter – dementsprechend veraltet wäre jede verschriftlichte Gesamtstrategie.

Welche Möglichkeiten haben Polizei und Bundesheer zur Abwehr?

Österreichs Drohnenabwehr liegt primär bei den zivilen Behörden, also letzten Endes bei der Polizei. Rechtsgrundlagen sind unter anderem das Luftfahrtgesetz und das Sicherheitspolizeigesetz. Die Maßnahmen reichen von „weichen“ Maßnahmen wie dem „Jammen“ der Drohnen – sie also mit einem Störsender zur Landung zu bringen – bis hin zu „harten“ Maßnahmen – also die Drohne physisch abzufangen (Netze etc.) oder abzuschießen. Das Bundesheer darf im militärischen Eigenschutz für die Luftraumüberwachung und den Objektschutz handeln. Und es darf der Polizei im Zuge eines Assistenzeinsatzes helfen. „Kinetische Mittel“, also das Abschießen, gelten als „Ultima Ratio“, es besteht die Gefahr von Kollateralschäden. Die Luftfahrtbehörde Austro Control kontrolliert und koordiniert den Luftraum, kann aber nicht selbst gegen Drohnen vorgehen – sie alarmiert die Polizei.

Warum kann man die Drohnen nicht einfach immer abschießen?

Das ist zunächst rechtlich schwierig: Geht von einer Drohne ganz offensichtlich keine Gefahr aus, weil sie beispielsweise nur irrtümlich oder ganz kurz in eine Sperrzone fliegt bzw. keine Bedrohung für Menschen oder etwa den Flugbetrieb am Flughafen darstellt, dürfen die Behörden nicht sofort abschießen – es handelt sich nur um eine Verwaltungsverfehlung, es sind – wie immer – gelindere Mittel zu wählen. Das Bundesheer wiederum ist nur dann für Drohnenabschüsse zuständig, wenn eigene Einrichtungen gefährdet sind oder ein staatlicher Akteur hinter der Drohne steht. Ortet die Luftraumüberwachung beispielsweise eine Kampfdrohne, die in den österreichischen Luftraum eindringt, dürfen Eurofighter aufsteigen und diese Drohne abschießen. Bei Terrorverdacht wäre die Polizei zuständig. Das zu definieren, ist bei einer Drohnensichtung allerdings sehr oft unmöglich. Und über dicht besiedeltem Gebiet bedeutet jeder Abschuss Gefahr – durch die Projektile, die auf die Drohne geschossen werden, und durch die nach dem Abschuss abstürzende Drohne selbst.

Wie ist der Flughafen Wien vorbereitet?

Käme es zu massiven Drohnensichtungen beim Flughafen Wien, würde – wie in anderen Städten Europas – wohl auch der Flugverkehr eingestellt werden. Grundsätzlich sind 800 Polizisten am Flughafen Wien im Einsatz. Rund um den Flughafen Wien herrscht übrigens – wie in vielen Bereichen des österreichischen Luftraums – striktes Drohnenverbot. Wird es gebrochen, droht eine Geldstrafe bis zu 22.000 Euro, bei erschwerenden Umständen ist zusätzlich eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen möglich.

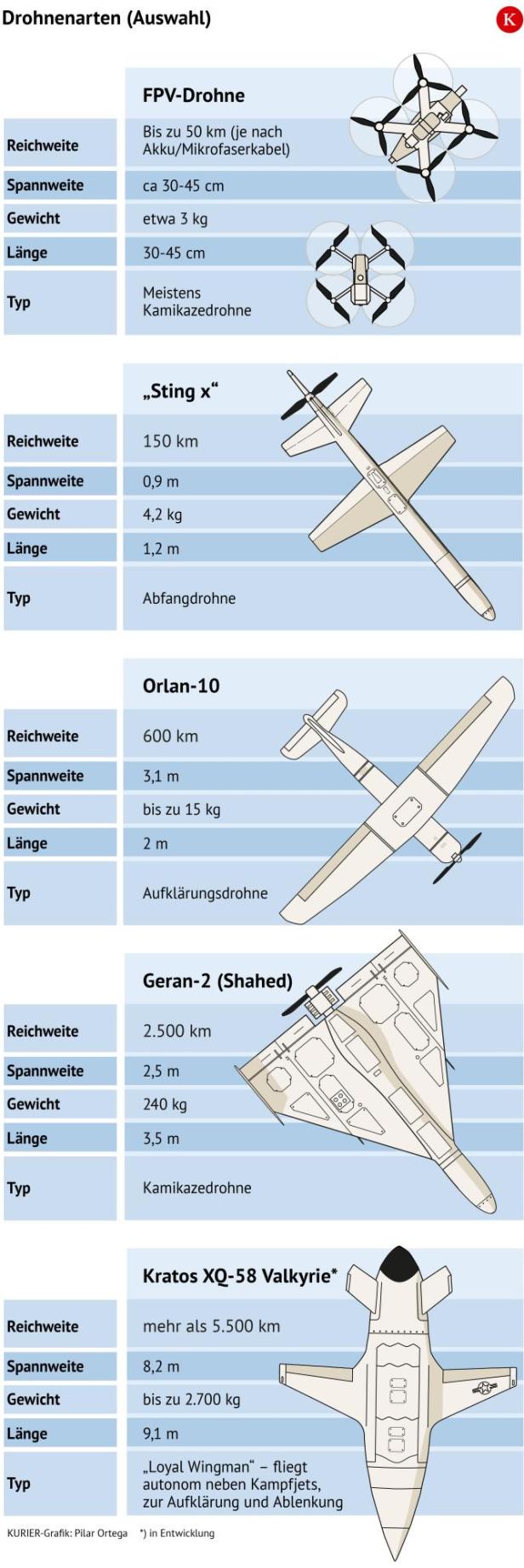

Welche Drohnenarten gibt es?

Derzeit ist in diversen europäischen Ländern von unbewaffneten Drohnen die Rede. Solche legten etwa 2018 den Flughafen Gatwick in London lahm. Damals steckten Klimaaktivisten dahinter. Mit Sprengstoff oder chemischen Kampfmitteln bestückte Drohnen würden eine Eskalationsstufe darstellen, auf die kaum ein europäisches Land vorbereitet ist. Die Arten von Drohnen werden immer vielfältiger: von der kleinen FPV-Drohne, die mit Granaten/Sprengstoff etwa drei Kilogramm wiegt, über Aufklärungsdrohnen (15 kg) und Kamikazedrohnen vom Typ Geran (240 kg) bis hin zu unbemannten Kampfjets, die von Streitkräften mächtiger Staaten eingesetzt werden. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter – ebenso die Drohnenabwehrtechnologie. Gegen Drohnen, die über Kabel gesteuert werden, sind Abwehrmechanismen wie das „Jammen“ sinnlos. Im Ukraine-Krieg verfügen solche Drohnen über eine Reichweite von bis zu 50 Kilometer. Das bedeutet: Die Drohnen sind mit einem hauchdünnen Glasfaserkabel mit dem Piloten verbunden, fliegen 50 Kilometer weit und können von Funkstörsendern nicht aufgehalten werden.

Wie schützt man sich im Ukraine-Krieg?

Neben „Jammern“ und Radaren verfügen ukrainische Einheiten zunehmend über Audiosensoren, die warnen, sobald eine Drohne im Anflug ist. Straßen, aber auch Gebäude werden durch große Fischernetze geschützt, mobile Einheiten mit schweren Maschinengewehren und Suchscheinwerfen patrouillieren in der Nacht auf freiem Feld, um russische Drohnen abzuschießen. Russische Raffinerien, seit Anfang August Ziel ukrainischer Langstreckendrohnen, schützen sich mittlerweile mit Netzen.

Kommentare