Die Hürden des Corona-Krisenmanagements

Rot. Diese Farbe dominiert die Corona-Ampel-Karte. Das Bundesgebiet ist vollständig rot, auf Landesebene sind es alle Bundesländer bis auf Kärnten, und auf Bezirksebene gibt es nur noch einzelne gelbe oder orange Sprenkel.

Diese widersprüchliche Ansicht auf drei Ebenen ist neu – aber sie zeigt deutlich, wie drastisch sich die Lage verschärft hat. Rot bedeutet „sehr hohes Infektionsrisiko“. Grün ist verschwunden.

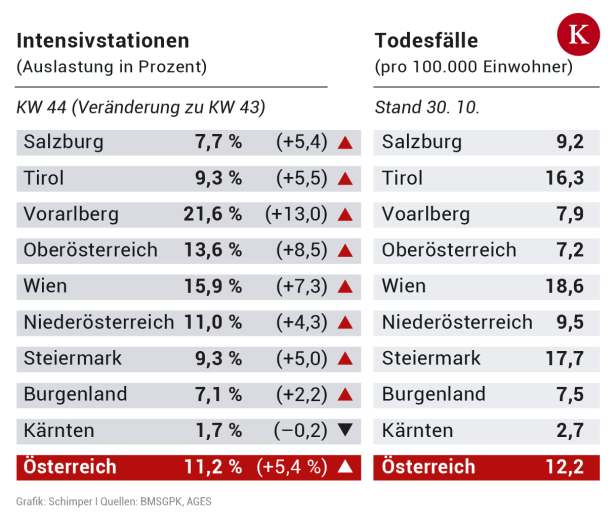

Mit 5.627 Neuinfektionen gab es von Donnerstag auf Freitag einen neuen Höchststand. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt österreichweit bei rund 200 (zur Einordnung: ab 50 gilt man als Risikogebiet).

Die Aufklärungsquote im Contact Tracing im Schnitt bei 43 Prozent. Bei mehr als jedem zweiten Infektionsfall ist also der Ursprung ungeklärt – die infizierte Person könnte unerkannt andere anstecken.

Ärger um Daten

Die blanken Zahlen sind freilich mit Vorsicht zu genießen: Bei den Krisenmanagern, die tagtäglich in den Ländern und Bezirken gegen die Pandemie ankämpfen, steigt der Unmut über die zentrale Stelle des Bundes, der Gesundheitsagentur AGES. Deren Zahlen weichen oft von den bereinigten Daten ab, die die Länder selbst einmelden.

Am Freitag gab es erneut Ärger, weil es eine Umstellung in der Erfassung des Contact Tracing gab. Laut aktuellem Datenblatt, das als Grundlage zur Ampelschaltung diente, liegt Oberösterreich mit einer Aufklärungsquote von 27 Prozent am hintersten Platz im Länder-Ranking.

Contact Tracing am Limit

Für Carmen Breitwieser, Krisenkoordinatorin in Oberösterreich, vermittelt das ein falsches Bild. In den Bezirksbehörden seien rund 200 Mitarbeiter als Contact Tracer quasi rund um die Uhr im Einsatz. Das Land hat zusätzlich einen Pool aufgestellt, Assistenz leistet das Bundesheer.

Carmen Breitwieser, Krisenmanagerin in Oberösterreich

Breitwieser kritisiert in diesem Zusammenhang, dass es noch immer keine einheitliche Datenquelle für das Infektionsgeschehen gibt. Das Epidemiologische Meldesystem (EMS) sei völlig veraltet, jede Dateneingabe sei ein immenser Zeitaufwand, immer wieder stürze das System ab.

Oberösterreich arbeitet indes gerade an einem eigenen, landesweiten System. Es soll auch das Contact Tracing erleichtern – darin soll ersichtlich sein, aus welchem Umfeld oder welcher Berufsgruppe ein Verdachtsfall kommt.

Auch in Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurde das Contact Tracing auf einen Notbetrieb umgestellt – die Zahl der Neuinfizierten übersteigt schlicht die Kapazitäten jener, die ihnen nachforschen können. Dabei gilt das Isolieren von Kontaktpersonen als Schlüssel im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus.

Kärnten an der Spitze

Als „Musterschüler“ gilt seit Beginn der Pandemie das Land Kärnten. Darauf ist Günther Wurzer, Vorsitzender des Koordinationsgremiums, durchaus stolz. Was funktioniert in Kärnten besser als woanders?

Einen Startvorteil – auch, wenn das makaber klingt – brachte der HBC-Skandal 2014. Nachdem eine illegale Abfallverbrennung publik wurde, konzipierte das Land einen Krisenplan – inklusive Handbuch und Lehrgang, erklärt Wurzer.

Günther Wurzer, Krisenmanager in Kärnten

Zweiter Punkt: Im Krisenstab sitzen nur rund 14 Personen. „Das ist eine Größe, wo man noch diskutieren und rasch auf einen Nenner kommen kann.“ Vertreten sind dort Gesundheitsexperten und Juristen sowie Politiker wie Landeshauptmann Peter Kaiser.

Es ist kein reines Beratungsgremium wie jenes von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Was im Kärntner Krisenstab besprochen wird, kann sofort beschlossen und umgesetzt werden.

Tipp: Erst Verordnung, dann Pressekonferenz

Dazu kommt noch etwas ganz Wesentliches, sagt Wurzer: Die Kommunikation. Erst werden die Landtagsfraktionen, dann die Öffentlichkeit informiert – und zwar erst, wenn die landesinternen Maßnahmen fixiert sind.

Im Bund hat man das bis vor Kurzem bekanntlich anders herum gemacht: Erst die Pressekonferenz, dann die Verordnung – und die kam oft denkbar kurzfristig. „Ich sehe das als riesiges Problem für die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt der Kärntner Krisenmanager.

So auch seine oberösterreichische Kollegin Breitwieser: „In der Krise sind klare Vorgaben das Um und Auf. Und da sie uns wohl noch länger begleiten wird, umso mehr.“

Kommentare