Warum der Parlamentsumbau zum Tanz ums goldene Klavier wird

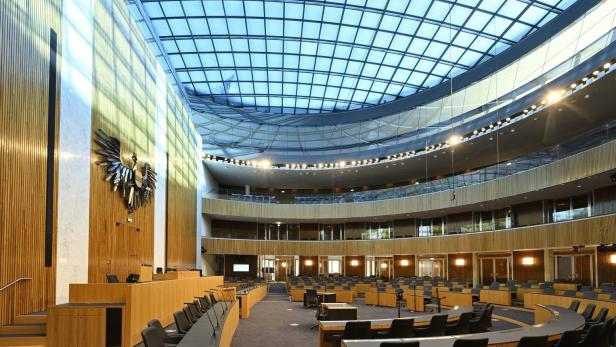

Der genaue Fahrplan steht bereits. Am 12. Jänner 2023 wird das generalsanierte Parlamentsgebäude am Wiener Ring feierlich eröffnet. Am Wochenende darauf (14./15. Jänner) darf die Öffentlichkeit in das Gebäude. Und am 26. Jänner wird dort Bundespräsident Alexander Van der Bellen für seine zweite Amtsperiode angelobt.

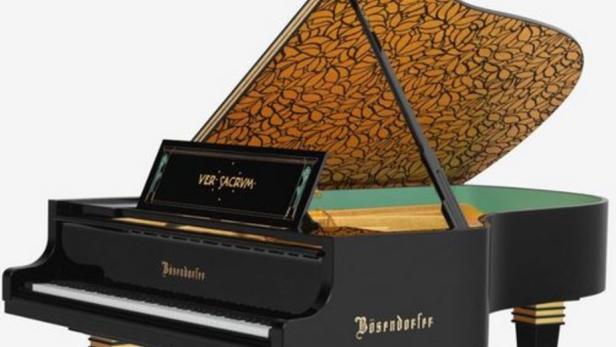

422,6 Millionen Euro hat es gekostet, dass die Abgeordneten wieder in ihr Stammhaus übersiedeln können. 1,8 Millionen Euro davon wurden für neue Kunstwerke ausgegeben. Heiß diskutiert wird derzeit aber nur, dass für den Empfangssaal ein Bösendorfer-Klavier für eine monatliche Miete von 3.000 Euro angeschafft worden ist (siehe Artikel rechts). Seither überschlagen sich die kritischen Kommentare. Und im Visier ist wieder einmal Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dem passionierten Musiker und Dirigenten wird vorgeworfen, dass er mit dem Geld nur seine eigenen Vorlieben bedienen würde.

Tatsächlich hat es vor der Generalsanierung für das Hohe Haus kein eigenes Klavier gegeben. Allerdings war in der Auflistung des ursprünglichen Parlamentsarchitekten Theophil Hansen ein solches zu finden. Nur wurde es nie angeschafft. Dass Wolfgang Sobotka über 150 Jahre später das nun umsetzt, ist sicherlich seiner musischen Ausbildung geschuldet.

Er sieht den Bösendorfer-Flügel Marke Secession aber nicht nur als Instrument, sondern auch als österreichisches Kunstobjekt, wie er immer wieder betont. Ausgesucht wurde dieser nicht von ihm, wie ihm immer wieder vorgehalten wird, sondern vom Pianisten und Komponisten Roland Batik.

Genutzt werden soll der Flügel für die musikalische Umrahmung bei Gedenkfeiern, Festakten oder Vernissagen, heißt es aus der Parlamentsdirektion. Geplant sei auch eine Kooperation mit der Musik-Uni, um jungen Talenten Auftritte zu ermöglichen. Dass das Klavier nur gemietet worden ist, wird mit „Flexibilität“ begründet. Man könnte aus dem Mietvertrag ja wieder aussteigen.

Nein zu Wurm-Skulptur

Die 1,8 Millionen Euro, die in neue Kunst investiert werden, sind 0,5 Prozent der Gesamtinvestition. Damit liegt man eigentlich hinter den üblichen öffentlichen Ausgaben für solche Werke. Deutschland etwa hat 2 bis 3 Prozent der Kosten für die Anschaffung von Kunstwerken verwendet. Die Künstler, die zum Zug gekommen sind, hat Kurator Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, ausgesucht. Die Letztentscheidung ist dann bei einem Gremium gelegen, dem auch der Nationalratspräsident angehört hat. Fast alles wurde durchgewunken, nur gegen ein Kunstwerk von Heimo Zobernig im Sitzungssaal war Einspruch eingelegt worden. Schließlich wurde auf diese Stahlkonstruktion verzichtet.

Ein weiteres Kunstwerk wurde von der MA 19 der Stadt Wien nicht genehmigt. Mit der großen Hand-Skulptur des Künstlers Erwin Wurm hätte vor dem Parlament ein moderner Akzent gesetzt werden sollen. Die Stadt lehnte ab, da dadurch die Pallas Athene ins Hintertreffen geraten und das historische Ensemble leiden könnte. Deswegen wurde erneut angesucht, die Wurm-Skulptur hinter dem Parlament aufzustellen. Auch dagegen setzte sich die MA 19 zur Wehr. Die Begründung: „Die axial gesetzte Skulptur im Straßenraum kann im Kontext des baukünstlerischen Gesamtkonzeptes Parlament nicht überzeugen.“

Kommentare