70 Jahre Bundesheer: Womit Österreichs Armee zu kämpfen hat

Man hat Altersheime übernommen, die Grenzen kontrolliert und Massentests für die Bevölkerung organisiert: In der Corona-Pandemie hat das Bundesheer gezeigt, wozu es organisatorisch fähig ist.

Mit Ausbruch des Ukrainekriegs wurde vieles anders, die Armee musste sich ihrer Kernaufgabe besinnen: der militärischen Landesverteidigung. Die Politik beschloss eine massive Nachrüstung, der Vertrauensindex gibt dem Kurs recht:

Das Heer gilt als eine der vertrauenswürdigsten Institutionen der Republik. Das ändert nichts daran, dass die Armee im Jubiläumsjahr vor gewaltigen Herausforderungen steht. Der KURIER analysiert sie.

Die Miliz übt zu wenig, es fehlen Kommandanten

Auch wenn Österreich – etwa im Unterschied zu Deutschland – den Vorteil der Wehrpflicht und damit vergleichsweise unkompliziert Zugriff auf junge Soldaten hat: Im Ernstfall ist die Mobilisierung schwierig. In einer großen Krise müsste das Bundesheer nach derzeitigem Stand 55.000 Soldatinnen und Soldaten aufbieten. 36.000 davon sind laut Plan Milizsoldaten – doch nur etwa 60 Prozent davon (21.000) trainieren im Rahmen sogenannter Übungen regelmäßig. 14.000 sind „befristet beordert“, das bedeutet: Sie werden bis zu einer möglichen Einberufung nichts mit dem Bundesheer zu tun gehabt haben – und in einigen Fällen nicht einmal wissen, dass sie grundsätzlich beordert sind.

Unterm Strich bedeutet das: Es würde viele Wochen dauern, ehe aus den theoretisch mobilisierbaren Soldaten auch praktisch einsatzfähige Kräfte werden.

Seit gut 20 Jahren setzt das Bundesheer bei Milizsoldaten auf die Freiwilligkeit, sich für Waffenübungen zu verpflichten.

Das Soll von 36.000 wird durch stärkere finanzielle Anreize bzw. durch Freiwilligkeit allein nicht erreicht werden können. Und parallel dazu finden im Verteidigungsministerium Gespräche darüber statt, die Zahl der erwähnten 55.000 Soldaten zu erhöhen. Eine zusätzliche Herausforderung sind die Kommandanten. Laut aktuellem Bericht der parlamenta-rischen Bundesheerkommission kann der jährliche Gesamtbedarf an Milizoffizieren nur zu 58 und jener an Milizunteroffizieren nur zu 37 Prozent gedeckt werden.

Im Idealfall würden genau diese das Gros der Milizsoldaten ausbilden und führen – doch davon ist man weit entfernt: Pro Jahr benötigt das Bundesheer etwa 150 Milizoffiziere und 570 Milizunteroffiziere zusätzlich.

Grundsätzlich hat sich für Milizsoldaten in den vergangenen Jahren einiges verbessert: Es gibt eine bessere Ausrüstung, mehr Budget, auch die bei Übungen und überhaupt zur Verfügung stehenden Transportmittel sind neuer und besser. Doch auch das modernste Gerät hilft wenig, wenn es an Soldatinnen und Soldaten fehlt, die es bedienen können. In den kommenden Wochen wird der Bericht einer eigens eingesetzten Kommission erwartet – und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Empfehlung lautet, die Waffenübungen nicht bei „freiwillig“ zu belassen, sondern diese wieder verpflichtend einzuführen.

An allen Ecken fehlt das Personal

Der Personalmangel ist nicht nur – wie eingangs erwähnt – im Milizsegment eklatant: Der Befund der Parlamentarischen Bundesheerkommission ist klar: Neben dem Gerät ist das fehlende Personal der limitierende Faktor. Und die Pensionierungswellen „helfen“ da nicht gerade.

Nur ein paar Zahlen dazu: In den nächsten fünf Jahren dürften etwa 4.000 Zivilbedienstete des Verteidigungsministeriums, 3.000 Unteroffiziere und 1.800 Offiziere in Pension gehen.

Kurzfristig sieht die Lage durchaus gut aus, es ist eine Personaloffensive zu beobachten: 800 Kadersoldaten haben 2024 ihre Ausbildung begonnen – das sind rund doppelt so viele wie in Vorjahren; auch wurden über 600 Zivilbedienstete aufgenommen, und das Ministerium meldet zweistellige Zuwächse bei Berufs-Unteroffiziers-Anwärtern und Offizierskarrieren, wobei die Abbruchquote hier um 30 Prozent gesunken ist. Das sind alles Zeichen dafür, dass Image-, Auswahl- und Ausbildungsmaßnahmen greifen.

Aber: Sie reichen einfach nicht. Denn auf der anderen Seite arbeiten Entwicklungen gegen die steigende Zahl der Soldaten. Dazu gehört etwa, dass die Tauglichkeitsgrade sinken – auch aufgrund der steigenden Anzahl an psychischen Erkrankungen.

Grosso modo kann man sagen: Die physische Leistungsfähigkeit der jungen Männer lässt zunehmend zu wünschen übrig.

Durch fitte Frauen kann die Zahl der Soldaten nur bedingt erhöht werden: Ende 2024 lag der Frauen-Anteil im Bundesheer bei rund sechs Prozent (818 Soldatinnen).

Das neue Modell „freiwilliger Grundwehrdienst“ für Frauen beschleunigt die Entwicklung – doch von Parität ist man weit entfernt.

Für neues Gerät ist reichlich Budget da – aber die Beschaffung dauert

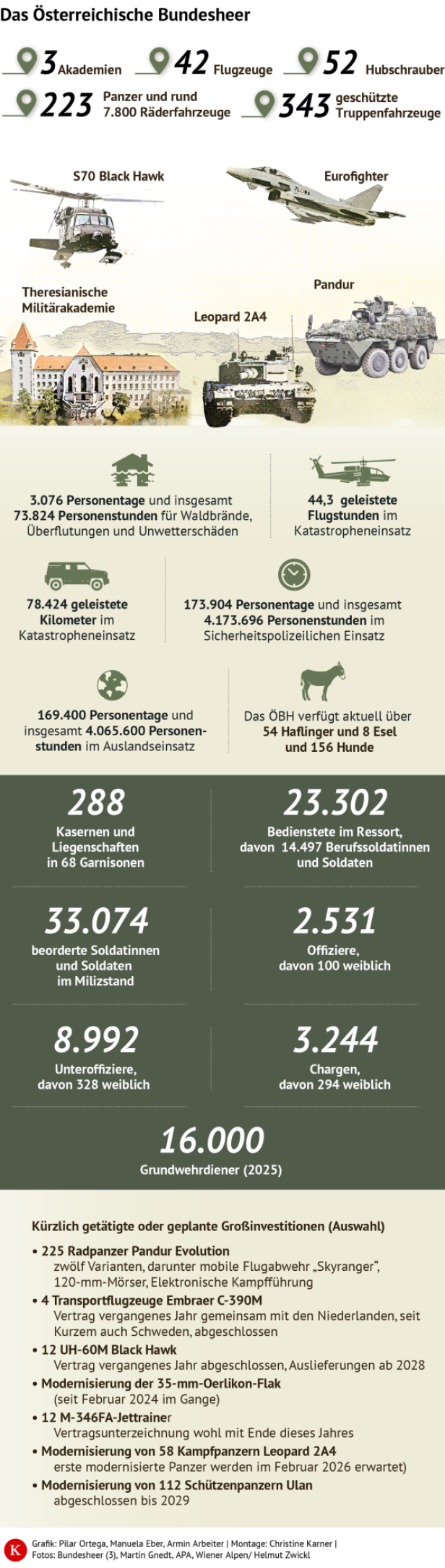

Mit einem Investitionsbudget von 16 Milliarden Euro für die Ausrüstung hat das Bundesheer unter anderem 36 neue Mehrzweckhubschrauber vom Typ AW-169 bestellt, lässt die 58 Kampfpanzer Leopard 2A4 auf die Version 2A7 nachrüsten, und auch die 112 Schützenpanzer Ulan werden modernisiert. Viele der Beschaffungsprojekte wurden bereits vor Ausbruch des Ukrainekriegs vorbereitet. Im Zuge des „Aufbauplans 2032+“ werden weitere große Investitionen getätigt, etwa die neue Pandur-Flotte und eine verstärkte Drohnenabwehr.

Und angesichts von 4.500 Beschaffungsvorgängen, die die Direktion 5 Rüstung und Beschaffung pro Jahr erledigt, kann man durchaus sagen: Es tut sich was bei der Erneuerung von Waffen und Gerät. Das Problem ist nur: Abseits der großen Beschaffungen soll die Soldatenausrüstung verbessert werden. Bis Gerät und Ausrüstung bei der Truppe ankommen, dürfte noch Zeit vergehen. Und: Nicht alle Beschaffungen erfreuen sich ungeteilter Beliebtheit. Die neuen Kampfstiefel etwa sollen erhebliche Mängel aufweisen.

Die Priorität des Bundesheeres liegt darin, in einem Markt, der aufgrund der weltweiten Aufrüstung immer umkämpfter wird, so rasch und günstig wie irgend möglich Waffen und Gerät zu beschaffen. Um auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich etwas zu tun, wären einige gesetzliche Änderungen und eine verbesserte Kooperation mit anderen Ministerien notwendig. Etwa Gegengeschäfte – offiziell industrielle Kooperationen genannt – oder eine „patriotischere“ Beschaffungspolitik im Inland.

Hierzu gibt es im EU-Vertrag den berühmten Artikel 346, der es Staaten erlaubt, bei nationalen Sicherheitsinteressen auf heimische Unternehmen zurückgreifen zu können. Der politische Wille, dies zu tun, hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten in Grenzen gehalten, die österreichische Rüstungsindustrie – einst sehr produktions- und innovationsstark – wurde nach und nach aufgegeben.

Im aktuellen Rüstungsboom entgehen Österreich dadurch Milliarden. Klar ist, dass in dieser Frage nicht ausschließlich das Verteidigungsministerium, sondern auch das Wirtschaftsressort gefordert ist.

Wie der Luftraum gesichert wird, ist noch nicht zu 100 Prozent klar

Drohnen werden nicht zuletzt seit dem Krieg in der Ukraine zu einem wesentlichen Faktor, manche vergleichen ihren Effekt auf die Kriegsführung bereits mit der Erfindung des Schießpulvers, denn: Die Drohne gibt es nicht, das Spektrum reicht von den kleinen und wendigen „First Person View“-Drohnen (FPV), die mit Kamera und Brille gesteuert werden können, bis hin zu größeren Aufklärungs- und Kamikaze-Drohnen.

Aus vielen Bereichen der Kampfführung sind Drohnen nicht mehr wegzudenken. So kann etwa die russische Artillerie dank Drohnenaufklärung innerhalb einer Minute auf ein Ziel feuern. Zu Beginn des Krieges waren es etwa 20 Minuten. Vor allem in europäischen Streitkräften – und damit im Bundesheer – wird auf diese Entwicklung noch immer vergleichsweise langsam reagiert, sowohl in puncto FPV-Drohnenausbildung als auch in puncto elektronische Drohnenabwehr.

Die Fliegerabwehr wird zwar modernisiert, auch sind Abwehrsysteme wie der Skyranger geordert – aber eben noch nicht im Bundesheer eingeführt bzw. in Betrieb.

Das bedeutet: Im Ernstfall wäre das Bundesheer derzeit – noch – schlecht aufgestellt.

Ein wesentlicher Aspekt: Wenn selbst Berufssoldaten auf diesem Gebiet noch wenig Erfahrungen sammeln konnten, stellt sich die Frage: Wann, wie und wo können Milizsoldaten auf dieser Schiene ausgebildet werden?

Schon jetzt setzen Kämpfer weltweit Drohnen ein. Mit 400-Euro-Geräten können Helikopter und Panzer im Wert von zweistelligen Millionen-Beträgen vernichtet werden. Auf mittlere Reichweite wird die Beschaffung von entsprechenden Abwehrraketen im kommenden Jahr schlagend – und auch die Eurofighter werden in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen. Zumindest eine Entscheidung, welcher Jet sie ab 2034 ersetzen soll, soll so rasch wie möglich fallen.

Unabhängigkeit: Österreichs Militär ist – noch – nicht wirklich autark

Ein Blackout ist auch in Österreich ein realistisches Szenario, beispielsweise im Rahmen eines hybriden Angriffs.

In einem solchen Fall käme dem Bundesheer eine besondere Rolle zu: Es muss in erster Linie seine eigene Einsatzbereitschaft erhalten können, weshalb Kasernen autark werden und als „Sicherheitsinseln“ fungieren sollen. Das sind sie aber – noch – nicht.

Derzeit sind 70 Prozent der Liegenschaften des Bundesheeres laut Ministerium autark, ab dem Jahr 2026 sollen es alle sein. Heuer und im kommenden Jahr werden dafür insgesamt 650 Millionen Euro in die Hand genommen. In zweiter Linie werden diese „Sicherheitsinseln“ zivilen Blaulichtorganisationen als Unterstützung dienen.

Kommentare