Leben im Krieg: "Menschen können erstaunlich widerstandsfähig sein"

Es sind oft Frauen und Kinder, die sich in Konfliktregionen (hier in Gaza) Überlebenswege suchen müssen.

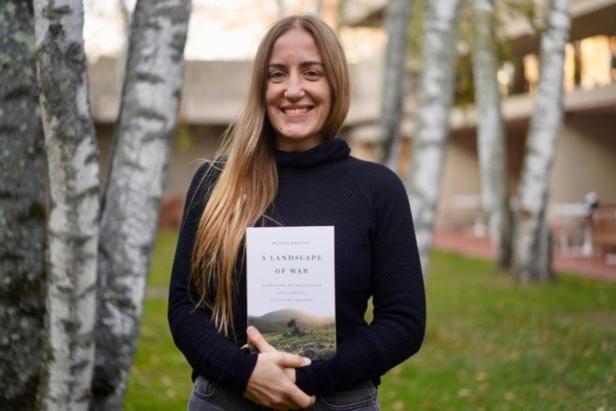

Munira Khayyat ist ein Kind des Krieges, wie sie selbst sagt. Als sie 1976 im Libanon zur Welt kam, herrschte dort bereits seit einem Jahr Bürgerkrieg. Als Anthropologin nutzt sie diese Erfahrung heute, um Kriege und Konflikte aus einer unüblichen Sichtweise heraus zu analysieren – jener des Lebens, nicht des Sterbens.

Ihr Buch „A Landscape of war“ (dt. Eine Landschaft des Krieges) zeigt auf, wie Menschen im Süden des Libanon trotz Konflikten weiterleben. Viele von Khayyats Theorien lassen sich auf alle möglichen Kriege ummünzen.

KURIER: Frau Khayyat, wie kann man sich das Leben in einer Konfliktregion vorstellen?

Munira Khayyat: Es sollte nicht so schwer sein, sich das vorzustellen. Krieg ist eine Realität, die es vor nicht allzu langer Zeit auch in Europa gab. Die ideologische Verbindung vieler Europäer zum Leben darin ist nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen. Es hat auch danach immer Kriege gegeben. Sie betrafen dann aber Leute in „exotischen Irgendwos“. Für viele Europäer ist Krieg etwas, das von der Realität des Friedens abweicht. Etwas, das wilde Barbaren betrifft - Nicht-Europäer. Ein hässlicher Fleck, den niemand sehen will und den niemand mit unserem Komfort verbinden will.

Und wenn es nahe Europa Krieg gibt, wenn weiße Europäer sterben, dann wird man nervös. Das war während des Krieges in Irland und der Balkankriege so. Und das ist jetzt während des Krieges in der Ukraine so. Europa erlebt Kriege oft über seine Flüchtlinge. Man macht sich Sorgen, dass sich das eigene, gute Leben dadurch verschlechtern könnte. Es ist schade, dass wir uns nur dann mit Krieg beschäftigen, wenn Leute sterben, die aussehen wie wir.

Wie ist das aktuell beim Nahost-Konflikt?

Der Krieg in Gaza ist ein weiterer Krieg, für den die Leute sich so interessieren sollten, wie sie sich zum Beispiel für den in der Ukraine interessieren. Aber nach dem anfänglichen Hamas-Angriff auf Israel sterben überwiegend Palästinenser. Das passt in das verbreitete Verständnis, dass gewisse Menschen an gewissen Orten einfach in Kriegen sterben und das vielleicht sogar verdient haben, weil sie gewaltsam und weniger wert sind. Es mangelt uns an der Fähigkeit, ihre Menschlichkeit zu erkennen.

In Ihrem Buch schreiben Sie über das Leben im Süden des Libanon. Wie trotzen die Menschen der Situation, den Konflikten, dort?

Munira Khayyat ist Professorin für Anthropologie an der New York University Abu Dhabi.

Wenn wir an militärischen, aber auch ideologischen Widerstand im Süden des Libanon denken, denken wir heute schnell an die Hisbollah (eine schiitische, libanesische Partei und bewaffnete Miliz, Anm.). Ich beschäftige mich aber mit den Leben ganz „normaler“ Leute – Dorfbewohner, die Teil der Hisbollah sind, es aber auch nicht sind.

Diese Menschen trotzen dem Krieg, indem sie am Leben festhalten. Sie schaffen Beziehungen zu anderen Menschen, aber etwa auch zu Tieren und Pflanzen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Sie bauen sich „widerstandsfähige Ökosysteme“ auf, so nenne ich das in meinem Buch.

Wie passiert das zum Beispiel?

Im Süden des Libanon gibt es viele Bauern, die Tabak anbauen. Er ist das „Rückgrat der Region“, wächst auf erdigen Landschaften, braucht nicht wirklich Infrastruktur – nur viele Hände. Das funktioniert in armen Dörfern. Und es dauert nur drei Monate, bis der Tabak fertig zur Ernte ist. Wenn also ein Tabak-Feld zerstört wird, ist es weniger schlimm, als wenn es sich um einen hundert Jahre alten Olivenbaum handelt.

Ein Zuhause hat dort außerdem einen eigenen Gemüsegarten, die Familien produzieren viele ihrer Lebensmittel selbst. Auch auf Ziegen verlässt man sich, weil das robuste Tiere sind. Und: Sie sind leicht genug, um keine Landminen auszulösen (Der Süden des Libanons ist eine der am meisten verminten Regionen der Welt, Anm.). Die Leute lassen ihre Ziegen in verminten Feldern grasen, und nützen diese tödlichen Räume somit.

Das alles ist kein Fatalismus. Die Menschen haben sich mit dem Krieg nicht abgefunden und sie glauben auch nicht, dass sie nichts Besseres verdienen. Vielmehr haben sie eine realistische Sichtweise auf die Welt, in der sie leben müssen. Und was sollen sie auch sonst tun? Sich hinlegen und aufs Sterben warten? Nein, sie versuchen weiterzumachen - auf kreative Art und Weise.

Oft fragt man sich, wo die Menschen die Kraft dafür hernehmen, anstatt in Depressionen zu versinken.

Im Libanon herrschte von 1975 bis 1990 Bürgerkrieg. Die Gesellschaft des religiös – und damit auch politisch – zersplitterten Staates brach auseinander. In allen Religionsgemeinschaften gab es Milizen und Gruppierungen, die aneinandergerieten. Zwischen 12. Juli und 14. August 2006 bekämpften sich Israel und die Hisbollah.

Die Hisbollah ist eine islamistisch-schiitische Partei und Miliz im Libanon, die der Iran aufgebaut hat. Die Hisbollah ist heute die entscheidende Macht im Süden des Libanon – militärisch und politisch. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober kommt es wieder verstärkt zu Konfrontationen an der israelisch-libanesischen Grenze.

Sie sind deprimiert, Krieg ist schrecklich. Aber wenn sie die Hoffnung verlieren, sterben sie wahrscheinlich. Aufgeben ist also keine Option. Auch Menschen können erstaunlich widerstandsfähig sein.

Berücksichtigen Politiker das Leben der Menschen im Krieg genug, wenn sie Entscheidungen treffen?

Nein. Wir leben in einer Welt, in der sich alles um Profit und Kontrolle dreht. Kapitalismus und Nationalismus sind die wesentlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich Gewalt und Konflikte abspielen. Die Politiker, die an die Macht kommen, kümmern sich oft nicht um Menschenleben – und wenn doch, dann nur um bestimmte.

Sie beschäftigen sich auch konkret mit dem Leben von Frauen in Konfliktregionen. Was ist in der Regel ihre Rolle, wenn sie nicht selbst als Soldatinnen kämpfen?

Militarismus wird mit Männlichkeit verbunden. Frauen und Kinder gelten oft als Kriegsopfer. Ich weigere mich, sie als solche zu sehen, weil man damit die harte Arbeit jener ignoriert, die nicht aktiv an bewaffneten Konflikten teilnehmen.

Im Süden des Libanon werden die Menschen oftmals mit der Hisbollah gleichgesetzt, in Gaza mit der Hamas. Aber es ist viel komplizierter. Der militärische Bereich ist eigentlich ein oberflächlicher Strang, der in Konfliktzonen die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Zusätzlich gibt es ein ganzes Ökosystem an Leuten, die das Leben in diesen Kriegswelten zusammenstricken. Oft sind das Alte, Frauen, Kinder. Sie bleiben, bepflanzen die Felder, erhalten die Heimat am Leben - die Lebensader eines jeden bewaffneten Konflikts und eines jeden Widerstands.

➤ Mehr lesen: Wie Frauen Israel an der Front verteidigen

Sie sind selbst im libanesischen Bürgerkrieg aufgewachsen. Inwiefern hat Sie diese Erfahrung geprägt?

Krieg ist für mich eine Welt, in der Menschen leben können – ein bewohnbarer Raum. Das heißt nicht, dass Krieg gut ist. Niemand sollte im Krieg leben müssen. Aber Kriege dauern an und so auch das Leben der Menschen in ihnen.

Die meisten Leute, die über Krieg reden und nachdenken, wissen nicht, wie ein Leben im Krieg ist. Ich weiß es sehr gut. Das habe und hätte ich mir nie ausgesucht. Aber ich bin nun mal darin aufgewachsen und nicht darin gestorben. Was ich erlebt habe, kann ich jetzt nutzen, um es mit anderen zu teilen. Das funktioniert wohl auch, weil ich gebildet genug bin, die richtige Sprache spreche und sogar „akzeptabel“ aussehe – für jene, die Menschen im Krieg nur wenig menschlich sehen.

Kommentare