Warum den Kirchen die Schäfchen immer schneller abhanden kommen

Der Stephansdom in Wien, die Frauenkirche in Dresden, die St. Paul’s Cathedral in London: Allesamt monumentale Sakralbauten, die an die frühere Macht der christlichen Kirchen erinnern.

Doch diese religiöse und gesellschaftliche Dominanz gehört längst der Vergangenheit an. Ob Katholiken, Protestanten oder Anglikaner – allesamt befinden sie sich am absteigenden Ast.

Der imposante Kölner Dom als Zeichen der kirchlichen Macht früherer Zeiten

Besonders krass ist die Situation in Deutschland. Bei unseren rund 84 Millionen Nachbarn gehört nicht einmal mehr jeder Zweite der katholischen (24 Prozent) oder evangelischen Kirche (knapp 22 Prozent) an.

Orthodoxe auf Überholspur

Nur wenn man die Gläubigen der orthodoxen Kirchen hinzuzählt, deren Zahl sich seit Beginn des russischen Feldzuges in der Ukraine durch die vielen Flüchtlinge massiv gesteigert hat (von zuvor 1,9 Prozent auf 4,5 Prozent), und die der evangelikalen Freikirchen, kommt man auf knapp mehr als 50 Prozent.

Dabei stellten die Christen im Jahr der deutschen Wiedervereinigung (1990) mit mehr als 70 Prozent die klare Mehrheit.

Umgekehrt stieg in der Bundesrepublik die Zahl der Menschen muslimischen Glaubens stark an.

Laut Schätzungen sind es bereits rund 5,5 Millionen Muslime, was in etwa 6,4 Prozent der Bevölkerung entspricht – nach den Katholiken und Protestanten die drittgrößte Religionsgruppe.

Ein ähnlicher Befund lässt sich für Österreich erstellen. Auch hierzulande ist der Islam auf dem Vormarsch. Mit 745.000 Gläubigen stellt die Glaubensrichtung 8,3 Prozent der Bevölkerung. In der Bundeshauptstadt Wien ist schon jeder Zehnte muslimischen Glaubens, in Volksschulen jedes dritte Kind.

Auch die Gruppe der Konfessionslosen schwillt rasch an: Waren es 1981 nur sechs Prozent, wies die Statistik 40 Jahre später schon 22,4 Prozent Österreicher und Österreicherinnen „ohne Bekenntnis“ aus – in Prozenten fast eine Vervierfachung.

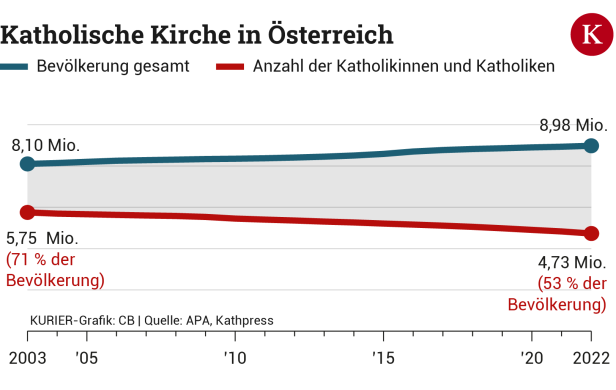

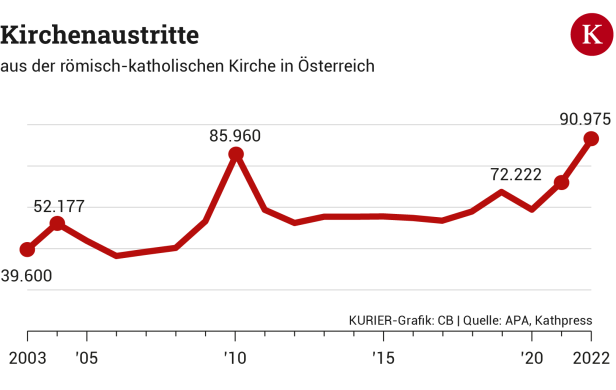

Im Gegenzug wurde die Schar der Christen naturgemäß kleiner. Umfasste diese um die Jahrtausendwende noch rund 5,9 Millionen Katholiken (73,6 Prozent von damals in etwa acht Millionen) und 376.000 Protestanten (4,7 Prozent), sanken diese Werte bis heute auf rund 4,7 Millionen (53 Prozent) und etwa 250.000 (2,8 Prozent).

Auch im Wiener Stephansdom werden die Gläubigen immer weniger

„Mehr und mehr Menschen halten Religion, Kirche und Glauben in ihrem Leben nicht mehr für wichtig“, sagte der deutsche Religionssoziologe Detlef Pollack in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau".

Die Beschäftigung mit diesen Themen würde im Vergleich mit den beruflichen Erfordernissen und Interessen beziehungsweise mit einer Fokussierung auf Freizeitaktivitäten schlichtweg als irrelevant und unattraktiv erachtet werden.

Ursachenforschung

Und weiter: Viele Menschen würden die Kirche(n) als unglaubwürdig empfinden: Stichwort Missbrauchsfälle, Stichwort Verdammung der Homosexualität, Stichwort Ungleichstellung von Mann und Frau.

Es seien nicht bloß die Indifferenten, die den Kirchen ohnehin fernstehen und diese scharenweise verlassen. Man sehe auch, dass „Menschen, die kirchlich erzogen wurden und noch vor Kurzem eine beachtliche kirchliche Bindung besaßen, der Kirche den Rücken kehren“, analysiert Experte Pollack.

Stürmische Zeiten für die katholische Kirche unter Papst Franziskus - aber nicht nur für die katholische

Um gegenzusteuern, müssten die Kirchen nahe bei den Menschen sein, sich für deren Probleme interessieren, Seelsorge betreiben, sie bei den freudigen wie traurigen Umbrüchen ihres Lebens (Geburt, Heirat, Tod) begleiten und Belehrungen vermeiden.

Doch das gelingt offenbar nicht. Denn kein Land und keine christliche Religionsgruppe kann sich offenbar diesem Megatrend entziehen.

Beispiel Niederlande: In diesem lange Zeit protestantisch geprägten EU-Land gehören nur noch 13 Prozent einer evangelischen Kirche an. 1990 waren es in etwa noch doppelt so viele. Die Zahl der Muslime schnellte im selben Zeitraum von de facto null auf sechs Prozent in die Höhe, die der Konfessionslosen von 38 auf 58 Prozent.

Die mächtige und prächtige St. Paul's Cathedral der Anglikaner in London

Beispiel Vereinigtes Königreich, wo sich vor Jahrhunderten mit der Anglikanischen Kirche eine spezielle Ausprägung des Christentums etabliert hat. Dort bekannten sich 1983 noch vier von zehn Briten zu dieser Glaubensgemeinschaft, mittlerweile ist es (statistisch betrachtet) nur mehr gut jeder Zehnte.

Gesellschaft verändert

Der Religionssoziologe Detlef Pollack sieht für die Gesellschaften dennoch keine gravierenden Folgen. Viele zentrale christliche Ideen und Werte wie Solidarität, Fairness, Frieden oder Authentizität seien längst in die Gesellschaft eingewandert und hätten sie verändert.

Für den Fortbestand der Kirchen fordert Soziologe Jan Wetzel, der in Berlin forscht, allerdings ein Umdenken der dort Verantwortlichen: „Sie brauchen ein neues Selbstbewusstsein“, sagte er in einem ORF-Interview. Und sie sollten die „sozialen Infrastrukturen“ stärken, etwa durch die Begegnung mit „den Anderen“. Das würde Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückbringen.

Wetzel ist fest davon überzeugt, dass die religiösen Gemeinschaften auch künftig eine „wichtige Rolle“ spielen werden, aber es „wird eben eine andere Rolle sein“. Welche, gelte es nun vor allem auch intern zu klären.

Kommentare