Henry Kissinger (1923 - 2023) Kalter Krieger und Friedensstifter

Noch zu seinem 100er gab er ein starkes Lebenszeichen von sich – ein politisches, versteht sich: Henry Kissinger geißelte in einem Interview mit der Zeit den „höchst rücksichtslosen“ Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Aber er erinnerte auch daran, dass er schon 2014, im Jahr der russischen Annexion der Halbinsel Krim, Zweifel am Vorhaben des Westens geäußert habe, „die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten“. Damit habe „eine Reihe von Ereignissen“ begonnen, „die in dem Krieg kulminiert sind“.

➤ Diese bekannten Persönlichkeiten sind 2023 verstorben

Wer, wenn nicht Henry Kissinger, durfte es sich leisten, auf eine frühere Expertise aus eigenem Munde zu verweisen – dass er von sich mehr als überzeugt war, war ohnehin bekannt. Und in der Tat: Kissinger war einer der größten und versiertesten Außenpolitiker, die das vergangene Jahrhundert gesehen hat. Einer der von seinen Gegnern mit Leidenschaft gehasstesten auch. Am Donnerstag ist der Friedensnobelpreisträger 1973 im Alter von 100 Jahren gestorben.

Ost-West-Konflikt

Henry Kissinger, im deutschen Fürth geborenes Kind einer jüdischen, 1938 in die USA emigrierten Familie, ist in der heißen Phase des Ost-West-Konflikts politisch groß geworden. Sein Verhältnis zum amerikanischen Gott-sei-bei-uns Sowjetunion war eines des Misstrauens und der Abwehr – noch an der Harvard-Universität schrieb er eine neue Doktrin der amerikanischen Vergeltungsmöglichkeiten im Falle eines russischen Atomangriffs (flexible Reaktion statt massiver Gegenschlag); sein Credo lautete: „Der Kommunismus findet nur dort Zulauf, wo er nicht herrscht.“

Und sein Verhältnis zur damaligen UdSSR war eines des Versuchs der Verständigung – noch als Sicherheitsberater Präsident Richard Nixons reiste er 1971 nach Moskau und schuf die erste Entspannungsphase, die in Abrüstungsverträgen wie SALT1 mündete.

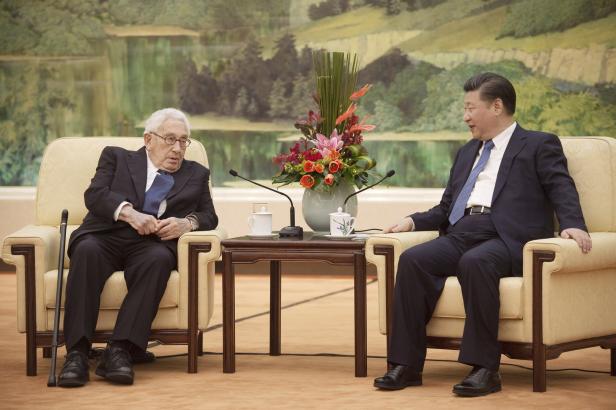

Noch im Juli besuchte der 100-jährige Henry Kissinger den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking.

Von Mao bis De Gaulle

Der Politikwissenschafter und Politiker, der mit Weltgrößen von Mao Zedong bis Charles de Gaulle und Anwar el Sadat verkehrte, stand wie kein Zweiter für die US-Außenpolitik, für knallharte Interessen ebenso wie für Entspannung und Friedensschlüsse. Er war eine Ausnahmeerscheinung auf der Weltbühne, auch wenn seine Amtszeit als Außenminister nur von 1973 bis 1977 währte.

Kissinger, in den 1930-er Jahren in seiner mittelfränkischen Heimat antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, wurde in den USA von drei Gönnern besonders gefördert: von einem Gefreiten der 84. Infanterie-Division und deutschen Emigranten (Fritz Kraemer), danach von einem Harvard-Professor (William Yandell Elliott), wo er seine Politwissenschafter-Karriere begann, und vom Milliardär Nelson Rockefeller – sie alle erkannten das Talent des Deutsch-Amerikaners, der später den US-Präsidenten John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und eben Nixon als Berater diente.

Geheimreisen nach China

Mit zwei geheimen Reisen in die Volksrepublik China bereitete Kissinger 1971 das historische Treffen Präsident Nixons mit Mao Zedong in Peking vor – die Normalisierung der Beziehungen USA/China war eine Sensation. Kissinger reiste im selben Jahr in die Sowjetunion, die größte Bedrohung der westlichen Welt in den 1960er, 70er- und 80er-Jahren.

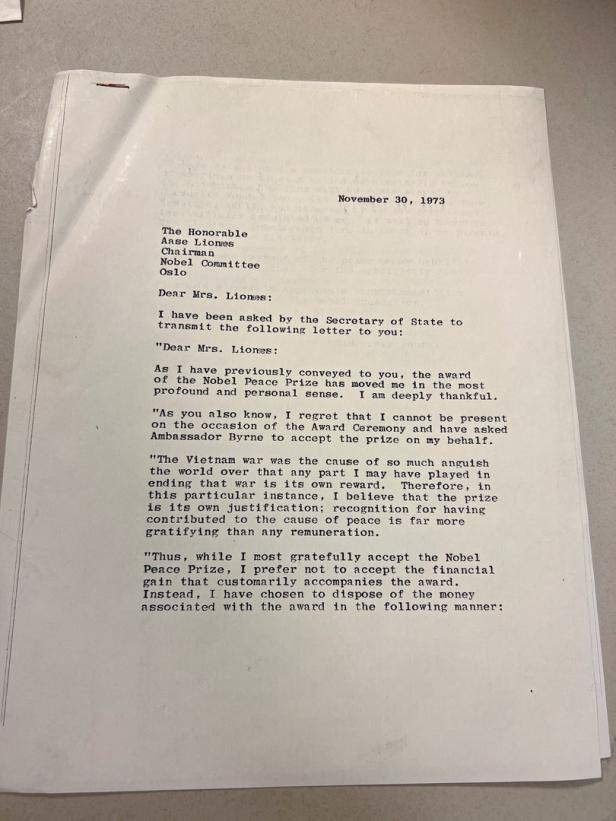

Das Ende des Vietnam-Krieges bereitete Kissinger bei einem Geheimtreffen mit dem Nordvietnamesen Le Duc Tho vor – dafür erhielt er 1973 den Friedensnobelpreis (auch wenn der Krieg noch zwei Jahre dauern sollte).

Henry Kissinger (l.) mit Chinas Kommunistenführer Mao Zedong (r.) und dessen rechter Hand Zhou Enlai (Mitte) in Peking.

Später als Außenminister handelte er in Nahost das Ende des Yom-Kippur-Krieges aus. Mit seiner „Pendeldiplomatie“ schuf er die Grundlage für die israelisch-palästinensische Gesprächsannäherung. Mit seinem typischen Humor definierte er „Kompromiss“ so: „Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Partner damit gleich unzufrieden sind.“

Watergate

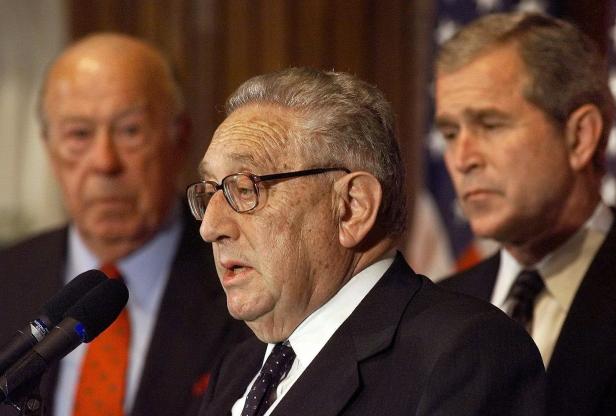

Von der Watergate-Affäre (Abhör-Aktion der Republikaner im Demokraten-Hauptquartier), die im August 1974 zum Rücktritt Nixons führte, blieb Kissinger unbeschädigt – in Salzburg drohte er einmal, als die New York Times eine Verbindung herzustellen versuchte, mit Rücktritt. Nixon ging. Kissinger blieb bis zur Amtsübernahme Jimmy Carters als US-Präsident 1977.

Henry Kissinger (r.) und Ex-US-Präsident Richard Nixon.

Seine politischen Gegner und vor allem glühende Anti-Amerikaner im Ausland versuchten laufend, am Schönbild des Mr. Außenpolitik zu kratzen. Für sie war Kissinger nichts anderes als ein Kriegsverbrecher, der 1973 den Putsch General Augusto Pinochets gegen Präsident Salvador Allende in Chile ebenso abgesegnet haben soll wie den Einmarsch Indonesiens in Ost-Timor zwei Jahre später; der die Bombardierung Kambodschas in der Endphase des Vietnam-Krieges zu verantworten habe und für seine Gegner überhaupt den amerikanischen Imperialismus verkörperte.

➤ Mehr lesen Sie hier: Henry Kissinger ist 100: Der brummige "Mr. Außenpolitik" der USA

Das Denkmal Kissinger konnte das damals wie bis zuletzt nicht stürzen. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik gründete er ein Beratungsunternehmen, ging in Aufsichtsräte und hielt hoch bezahlte Vorträge zur Weltlage. Seine Publikationen, Analysen, Bücher blieben bis heute gefragt – mit 99 veröffentlichte er noch ein Werk zur „Staatskunst“, die er anhand von sechs Persönlichkeiten (Adenauer, De Gaulle, Nixon, Sadat, Lee Kuan Yew und Thatcher) beschrieb.

Fürther Fußballfan

Zehn Jahre vorher machte der Fußball-Fan Henry Kissinger ein Versprechen wahr: Als „seine“ Spielvereinigung Greuther Fürth zwischenzeitlich den Aufstieg in die erste deutsche Fußballbundesliga schaffte, reiste der große Sohn der Stadt und früher begeisterte Fußballer in „seine“ Ronhof-Arena und fieberte gegen Schalke 04 mit. Kissingers Grün-Weiße verloren – eine der wenigen Niederlagen in der Karriere des großen Deutsch-Amerikaners.

Kommentare