"Die AfD-Wähler kamen nicht aus dem Nirwana"

"Die Mauer lebt."

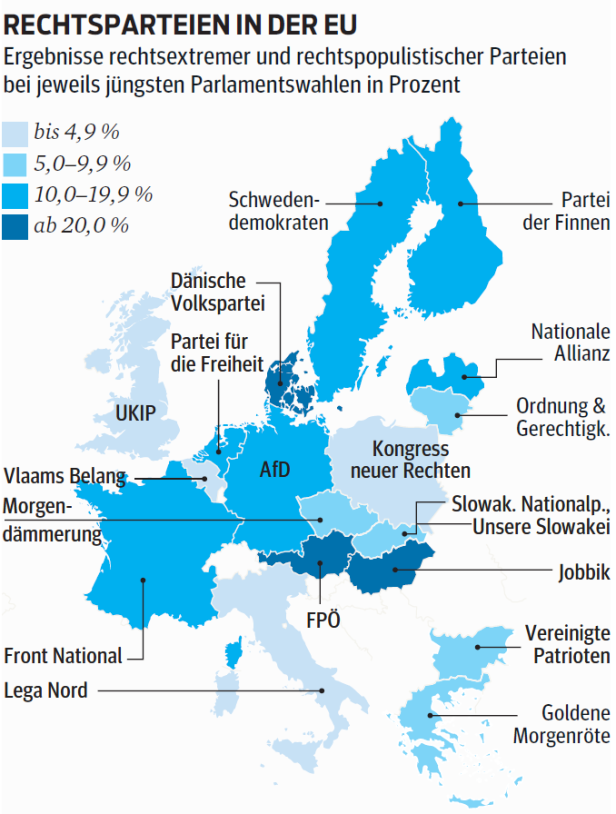

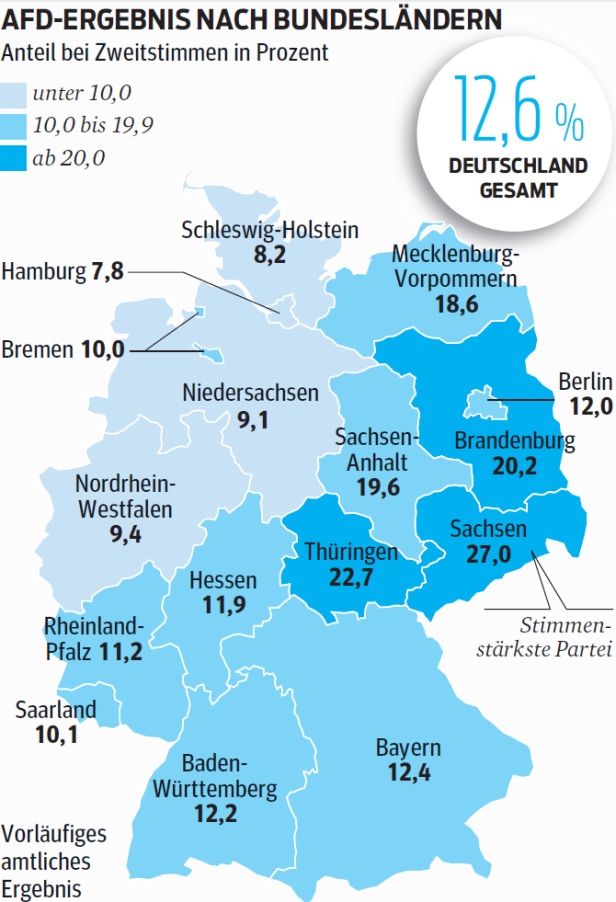

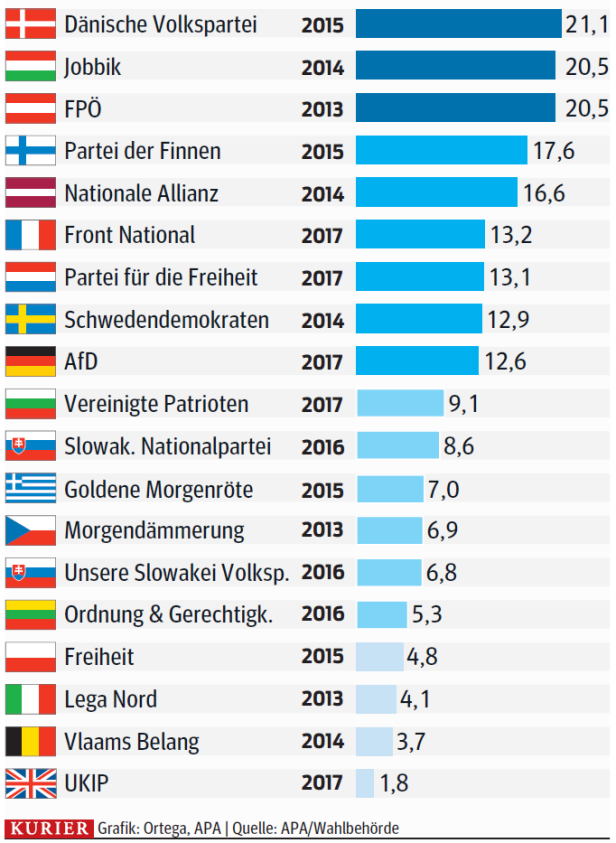

Wer sich am Tag nach der Wahl unter Beobachtern umhörte, hatte den Eindruck: Im Osten, da liegt ein Land, das keiner versteht. Denn dass die Wahl am Sonntag zum Debakel für CDU und SPD wurde, haben die beiden Volksparteien hauptsächlich den neuen Bundesländern zu verdanken – 22,5 Prozent wählten dort die AfD, was sie auf Platz zwei hievte; in Sachsen schaffte sie sogar Platz eins. Wie kann das sein, in einem Land, das von einer Ostdeutschen regiert wird?

Alles zur Bundestagswahl in Deutschland finden Sie hier.

"Die AfD-Wähler kamen nicht aus dem Nirwana", sagt Peter Matuschek, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Für ihn und viele andere Beobachter ist die AfD mehr Symptom als ideologischer Ausdruck: Schon lange gebe es im Land, und da vor allem im Osten, ein gewisses Maß an Unzufriedenheit, das aber politisch unterrepräsentiert sei. Wie unterm Brennglas sehe man das im Osten: Dort sind die Wähler besonders wankelmütig – dort war das Vertrauen darauf, dass die Politik sich für den Einzelnen einsetzen werde, lange am größten; umso größer ist darum auch die Entfremdung, wenn sich die Politik nicht kümmert. 1990 sicherte der Osten, obwohl er nur 15 Prozent der Wähler stellt, dem abgeschriebenen Helmut Kohl den Sieg; 1998 machte er Gerhard Schröder zum Kanzler, weil er Wandel versprach. Nach den Hartz-Gesetzen hievte man Angela Merkel ins Kanzleramt – insofern scheint es nur logisch, dass gerade Angela Merkel als Ostdeutsche die Zielscheibe des Frusts geworden ist.

"Die Frustrierten"

CSU-Mann Edmund Stoiber schimpfte darum mal, dass es nicht ständig sein dürfe, "dass die Frustrierten über das Schicksal Deutschlands bestimmen". Aber stimmt das auch nur ansatzweise? Nicht wirklich. Selbst Merkel stellte am Tag nach der Wahl selbstkritisch fest, dass "manche sich verlassen fühlen"; und ja – das ist auch der einzige Titel, unter dem sich die AfD-Wählerschaft zusammenfassen lässt: Denn sie ist weder – wie vielfach vermutet – sozial noch ökonomisch abgehängt, sondern ein inhomogenes Sammelbecken aus enttäuschten Konservativen , EU-Skeptikern, und solchen, die sich kulturell wie ökonomisch übersehen fühlen (siehe auch Artikel rechts).

Dass darunter auch Nazis seien, sei klar. Aber: "AfD-Wähler sind nicht notwendigerweise AfD-Anhänger", sagt Nico Siegel, Chef des Instituts Infratest dimap – viele könnten mit dem rechtsextremen Gedankengut gar nichts anfangen. Dass die Partei ungeachtet ihrer Äußerungen darum ständig ins Nazi-Eck gestellt werde, und dass sich alle anderen Parteien unter diesem Aspekt an ihr abgearbeitet hätten, habe ihr darum auch mehr geholfen als geschadet: Der Wähler, der durch sie seinen Protest ausdrücken wollten, habe sich durch die Beschimpfungen selbst beleidigt gefühlt.

Partei vor Spaltung?

Dementsprechend wenig Folgen werde es haben, dass Parteichefin Frauke Petry, die zuletzt mehr und mehr vom rechten Flügel verdrängt worden war, just am Tag nach der Wahl für einen Eklat sorgte. Sie ließ auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Spitzenduo Alexander Gauland und Alice Weidel verlauten, dass sie nicht der gemeinsamen Fraktion angehören werde – und stürmte aus dem Saal. Damit könnte es zu einer Spaltung kommen, denn hinter Petry steht etwa ein Drittel der Abgeordneten, so heißt es – 34 der 94 Mandatare bräuchte sie, um Fraktionsstaus zu erreichen.

"Gäriger Haufen"

Gauland und Weidel nahmen das recht gelassen hin. "Unsere Partei ist ein gäriger Haufen, jetzt ist halt jemand obergärig geworden", sagte Gauland; ihm scheint bewusst, was auch die Wahlforscher bestätigen: Eine Partei am rechten Rand wird bleiben – egal, ob sie AfD oder anders heißt.

Wie sieht der typische AfD-Wähler aus? Eine einhellige Antwort darauf gibt es nicht – das einzige, was die Wählerschaft eint, ist Angst. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung sind es "Kontrollsorgen, Abstiegsangst, Angst vor Arbeitslosigkeit und Verunsicherung über die Zukunft", die die Menschen ihr Kreuz bei der AfD machen lassen – von Arbeitslosigkeit betroffen sind aber die wenigsten AfD-Wähler. Viele von ihnen leben in gut situierten Verhältnissen, und auch die Ausländerproblematik trifft sie unterproportional: Dort, wo deutschlandweit am wenigsten Migranten leben, hat die AfD den größten Zulauf.

Zu sagen, die Auswirkungen der Flüchtlingskrise habe die Menschen AfD wählen lassen, greife deshalb deutlich zu kurz: Das sei eine "Statthalter-Diskussion", so sagt Forsa-Chef Matuschek. Die AfD greife diese Sorgen nur geschickter als alle anderen Parteien auf, kanalisiere sie und erzeuge dadurch nur mehr Angst – auch, indem sie ein Wir-Gefühl gegenüber den "Eliten" beschwöre, was das Machtlosgkeits-Gefühl jener, die sich vor dem Abgehängt-Sein fürchten, noch weiter stärke.

Denkzettelwahl

Spannend zu beobachten sei, dass vor allem Männer sich stark von der AfD angesprochen fühlen. Frauen tendieren zur CDU, Männer – im Westen eher ältere, im Osten alle Altersgruppen – zur AfD. Dass die AfD aber daneben für fast alle sozialen und kulturellen Schichten wählbar ist, zeigt die Wählerstromanalyse – dazugewonnen hat sie nämlich von fast allen Parteien: Von der CDU wanderten demnach viele nach rechts ab, aber auch die SPD verlor massiv an die AfD – und ebenso die Linkspartei. Dazu konnte die "Alternative" 1,2 Millionen Nichtwähler mobilisieren – deren Anliegen, so Renate Köcher, Chefin des Wahlforschungsinstitut Allensbach, sei vor allem eines gewesen: Einen "Denkzettel zu verteilen".

Kommentare