90. Geburtstag des Dalai Lama: Vorbereitung auf das nächste Leben

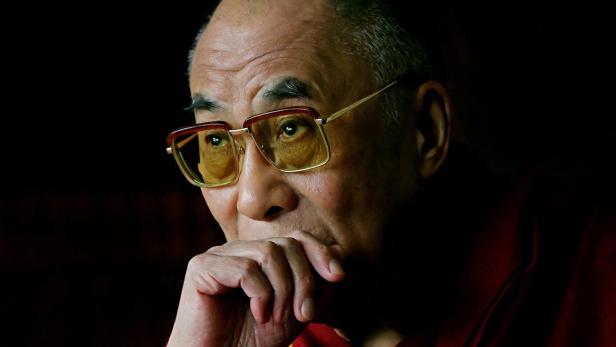

Seine Stimme klingt weich und hoch, die Tonlage ist verspielt, fast kindlich. Wenn Tenzin Gyatso lacht, und das tut er oft, legt sich ein Netz aus Falten über sein Gesicht. An diesem Sonntag, seinem 90. Geburtstag, wird er wie so oft von Helfern gestützt werden, bevor er sich auf seinem Thron niederlässt.

Dieser alte Mann wirkt nicht bedrohlich. Und doch ist er, der 14. Dalai Lama, das wohl größte lebende Feindbild für die kommunistische Partei Chinas.

Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, wird inzwischen regelmäßig von Helfern gestützt.

Er war gerade einmal zwei Jahre alt, als buddhistische Mönche den Hof seiner Eltern im tibetischen Bergland besuchten und in ihm den 14. Dalai Lama zu erkennen glaubten. Mit vier Jahren zog der Bub 1939 in den gewaltigen Potala-Palast in der Hauptstadt Lhasa, wo er von Mönchen, Gelehrten und ausgewählten Hofgästen erzogen wurde.

Ein solcher Besucher war der österreichische Bergsteiger Heinrich Harrer, der 1946 nach Tibet kam und den jungen Dalai Lama vier Jahre lang in westlicher Mathematik, Englisch und Geografie unterrichtete. Unter dem Titel „Sieben Jahre in Tibet“ wurde Harrers Leben später mit Brad Pitt in der Hauptrolle verfilmt, der seither nicht mehr nach China reisen darf – ebenso wie Star-Regisseur Martin Scorsese („Kundun“) oder der bekennende Buddhist Richard Gere.

Mit dem österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer (links) verband den Dalai Lama eine langjährige, enge Freundschaft.

Mit gerade einmal 15 Jahren wurde Tenzin Gyatso zum Herrscher über Tibet gekrönt, deutlich zu früh. Der Grund: Mao Zedongs Kommunisten hatten im benachbarten China den Bürgerkrieg gewonnen und waren im Oktober 1950 in Tibet eingefallen.

"Ich sah in Mao eine Art Vaterfigur"

Neun lange Jahre versuchte der junge Dalai Lama, sich mit Mao gut zu stellen. Er reiste nach Peking, unterzeichnete einen Vertrag zum Anschluss an die Volksrepublik. „Damals hielt ich den Vorsitzenden Mao für einen engen Freund. Ich sah in ihm eine Art Vaterfigur“, sollte der Dalai Lama später sagen. Sein eigenes Volk rief er stets dazu auf, keine Gewalt auszuüben und sich den Besatzern nicht zu widersetzen.

Doch Mao kam zu dem Schluss, dass sich die Tibeter niemals unterwerfen würden, solange der Dalai Lama als Autorität existiert. Die Chinesen erhöhten den Druck, im März 1959 kam es in Lhasa zu heftigen Kämpfen, bei denen mehr als 80.000 Tibeter getötet wurden.

Inmitten des Chaos überquerte der Dalai Lama mit seinen engsten Vertrauten das Himalaja-Gebirge und floh nach Indien, wo er bis heute in Dharamsala im Exil lebt.

Friedensnobelpreis und Reisen um die Welt

Trotzdem empfinde er keinen Hass gegenüber seinen Häschern: „Ich stelle mir oft vor, wie ich diese chinesischen Beamten in den Arm nehme und sie von ihrer Angst, ihrem Zorn und Hass befreie.“ Diese Haltung gab er stets an seine Anhänger weiter – und bekam dafür 1989 den Friedensnobelpreis verliehen.

Im Exil lebt der Dalai Lama das Leben eines Aktivisten. Jahrzehntelang reiste er um die Welt, traf Größen aus Politik, Wissenschaft und Kultur, wurde unter anderem von Barack Obama, Angela Merkel und einst sogar von Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann empfangen – sehr zum Ärger der chinesischen Regierung.

2012 besuchte der Dalai Lama Österreich zuletzt. Hier ist er mit Kardinal Christoph Schönborn und Ex-Kanzler Werner Faymann zu sehen.

Doch das Alter macht auch vor einem Dalai Lama nicht Halt: Seine Stimme ist leiser geworden, seine politischen Funktionen hat er bereits 2011 abgetreten, die letzte große Reise vor der Pandemie unternommen. Sein letztes großes TV-Interview gab der Dalai Lama 2020, es wurde im Vorjahr vom Schweizer Regisseur Philip Delaquis unter dem Titel „Weisheit des Glücks“ in die Kinos gebracht.

Die Strahlkraft des Dalai Lama nimmt ab

Für die tibetische Unabhängigkeitsbewegung ist all das eine Tragödie. Die Exilregierung ist bemüht, neue Gesichter des Widerstandes zu etablieren: Etwa den Exilpräsidenten Penpa Tsering, der dem KURIER im Vorjahr ein großes Interview gab; oder die von Dharamsala aus finanzierten Jugendorganisationen V-Tag, die in vielen Ländern aktiv sind, auch in Österreich.

Doch niemand besitzt dieselbe weltweite Anerkennung wie Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama. Wenn er einmal nicht mehr ist, steht die tibetische Bewegung vor großen Herausforderungen – nicht nur wegen der Suche nach einem Nachfolger.

Der Dalai Lama selbst ruft seine Anhänger an seinem 90. Geburtstag in gewohnter Art zur Ruhe auf. Eine Vision habe ihm schließlich gezeigt, dass er 113 Jahre alt werde.

Kommentare