Polizei-Kooperation mit China: In Österreich seit Jahrzehnten üblich

Fast zwei Jahre ist es her, dass die bis dahin weitgehend unbekannte spanische NGO Safeguard Defenders einen diplomatischen Sturm losgetreten hat. Der Verein ausgewanderter chinesischer Juristen deckte anhand von zugespielten Dokumenten auf, dass chinesische Provinzen in mehr als 20 Ländern illegale Polizeistationen betreiben - auch in Österreich.

Die chinesische Botschaft in Wien bestätigte dem KURIER damals auf Anfrage die Existenz von sogenannten "Polizei-Servicestellen", die von einzelnen Provinzverwaltungen im Ausland betrieben würden, um "Überseechinesen" Amtswege zu erleichtern. Betroffene in aller Welt beschreiben dagegen, unter falschem Vorwand in eine solche Station gelockt worden zu sein.

Dort habe man sie unter Druck gesetzt, nach China zurückzukehren und sich dort einem Prozess zu stellen. Kämen sie dem nicht nach, so die Drohung der Beamten, würde ihre Verwandtschaft in China die Konsequenzen zu spüren bekommen. In den 2022 veröffentlichten Dokumenten wird das als "Operation Fuchsjagd" bezeichnet - unter diesem Decknamen sollen Regierungskritiker im Ausland dazu gebracht werden, sich in der Heimat einem Prozess zu stellen.

Die Enthüllung

Die NGO Safeguard Defenders, eine Vereinigung chinesischer Juristen mit Sitz in Madrid, bekam interne Dokumente der chinesischen Provinzverwaltungen Fujian und Zhejiang zugespielt. Darin ist von Polizeistationen die Rede, die von den Provinzverwaltungen im Geheimen in mehr als 20 Ländern betrieben werden sollen - darunter auch Deutschland, Ungarn und Österreich.

"Operation Fuchsjagd"

Den Dokumenten zufolge sollen unter dem Decknamen "Operation Fuchsjagd" aber auch Regierungskritiker im Ausland unter falschem Vorwand in die Stationen gelockt und dort zur Rückkehr nach China bewegt werden, wo ihnen der Prozess gemacht werden kann. Betroffene berichteten in internationalen Medien davon, wie sie in den Niederlanden oder den USA in solchen Stationen unter Androhung von Konsequenzen für Verwandte in China unter Druck gesetzt worden seien, zurückzukehren.

Keine Adresse in Wien angegeben

In den Dokumenten findet sich eine Liste von Städten wieder, in denen die Stationen betrieben werden. Demnach betreibt die Provinz Zhejiang (genauer: Der Bezirk Qingtian), aus der in der Vergangenheit die meisten chinesischen Migranten nach Österreich kamen, eine Polizei-Servicestelle in Wien. Anders als in Budapest, wo in den Dokumenten sogar die Adresse von zwei Stationen hinterlegt ist, findet sich darin jedoch kein genauer Standort.

Konsequenzen in vielen Ländern

In den USA wurde die angeführte Polizeistation in New York innerhalb weniger Wochen geschlossen. Auch in Irland, Spanien und den Niederlanden wurden Stationen ausfindig gemacht und geschlossen.

Das österreichische Innenministerium bestätigte seither mehrfach, in der Angelegenheit zu ermitteln, bis heute gibt es jedoch kein Ergebnis. Die Grünen brachten deshalb im April eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) ein, in der es um die Polizeistationen sowie um grundsätzliche Fragen zur polizeilichen Zusammenarbeit mit China geht.

Die Antworten des Innen- und Außenministers liegen dem KURIER nun exklusiv vor:

Auf die Frage nach der Existenz illegaler chinesischer Polizeistationen in Österreich antwortet Karner: "Der Verfassungsschutz prüft sämtliche diesbezügliche Hinweise und beobachtet allfällige nachrichtendienstliche Aktivitäten. Aktuell liegen jedoch keine diesbezüglichen Erkenntnisse vor."

Keine Erkenntnisse nach fast zwei Jahren? In anderen Ländern wurden die dortigen Polizeistationen innerhalb weniger Wochen und Monate ausfindig gemacht und geschlossen, etwa in den USA, Irland, Spanien und den Niederlanden. Der KURIER fragte deshalb noch einmal im Innenministerium nach, warum die Ermittlungen bis heute andauern - und erhielt lediglich die Antwort, dass "keine Auskunft über neue Erkenntnisse nach außen kommuniziert wird".

Gibt es also noch immer keine neuen Erkenntnisse? Oder dürfen sie nicht mitgeteilt werden? Das bleibt weiter unklar.

Innenministerium arbeitet seit 2001 mit chinesischen Behörden zusammen

Verblüffend ist dagegen eine andere Antwort Karners. Mit Blick auf die gemeinsamen Patrouillen chinesischer und ungarischer Polizisten in Budapest erfragte die Grünen-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, ob auch Österreich und China jemals ein Abkommen zur Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich abgeschlossen haben. In seiner Antwort gibt der Innenminister zu, dass ein solches Abkommen seit 23 Jahren besteht:

Am 10. Juli 2001 wurde eine „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesminister für Inneres der Republik Österreich und dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit der Volksrepublik China“ abgeschlossen.

Diese Vereinbarung zur Zusammenarbeit - Sie können sie hier nachlesen - wurde damals vom ÖVP-Innenminister Ernst Strasser unterzeichnet. Dabei geht es vorrangig um den Informationsaustausch zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Es enthält aber auch Punkte, die dem chinesischen Spionage- und Überwachungsapparat aus heutiger Sicht in die Karten spielen könnten, darunter:

- Gegenseitige Aus- und Fortbildungen von Polizeibeamten, bis hin zur "Abstellung von Ausbildnern"

- Eine "Gemischte Kommission", die sich aus Beamten beider Ministerien zusammensetzt und jährlich zusammentritt, auch um "Meinungsverschiedenheiten" zu klären

- Die "Übermittlung personenbezogener Daten" - auch, wenn es heißt, diese dürften "nur mit Zustimmung der übermittelnden Seite an Dritte weitergegeben werden"

- Die Möglichkeit, die jeweils andere Seite an der Weitergabe von "vertraulichen" Informationen zur polizeilichen Arbeit zu hindern.

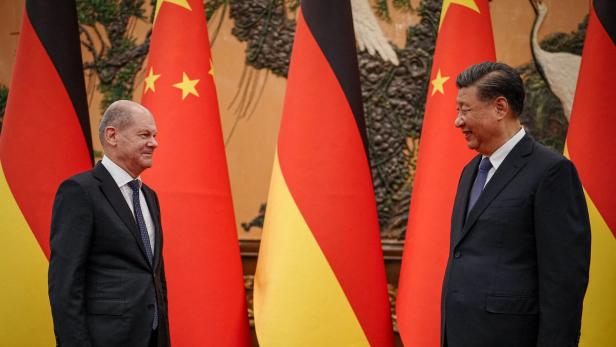

Der damalige ÖVP-Innenminister Ernst Strasser unterzeichnete 2001 eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Innenministerium und dem chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit. Sie dürfte bis heute gelten.

Vor 23 Jahren war der Einfluss Chinas in der Welt noch ein anderer, das außenpolitische Auftreten der Volksrepublik deutlich weniger aggressiv. Heute sieht das anders aus, selbst die Weitergabe von polizeilichen Informationen kann für Kritiker der chinesischen Regierung Folgen haben. Berichte über chinesische Spionageaktivitäten in Europa häufen sich, erst im Mai wurde ein Mitarbeiter des deutschen EU-Parlamentsabgeordneten Maximilian Krah (AfD) als mutmaßlicher chinesischer Spion verhaftet.

Angesichts regelmäßiger Menschenrechtsverletzungen in China beendeten Staaten wie Italien oder Tschechien bereits ähnliche polizeiliche Kooperationsabkommen. In Österreich gilt es weiterhin, wie das Innenministerium auch auf Nachfrage bestätigte.

Österreich erarbeitet keine nationale China-Strategie

Die Grünen-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, die die Anfrage Anfang April im Parlament eingebracht hatte, zeigt sich über das Abkommen empört: "Überall dort, wo China Einfluss auf unseren Sicherheitsapparat nehmen kann, wird Überwachung Tür und Tor geöffnet und unsere Grund- und Freiheitsrechte werden eingeschränkt."

"Gleichzeitig", so die Menschenrechtssprecherin der Grünen, "fehlen im Innenministerium bis heute interne Richtlinien, um zu verhindern, dass Kooperationen wie diese von Drittstaaten für eigene Zwecke missbraucht werden können." Deshalb müsse man "dringend sicherstellen, dass ein ausreichendes Risikomanagement bei der Zusammenarbeit mit China und anderen Staaten im äußerst sensiblen Sicherheitsbereich gewährleistet ist."

Tatsächlich tritt die österreichische Bundesregierung seit Jahren zögerlich gegenüber Peking auf. Anders als andere Staaten gibt es etwa keine nationale Strategie zum Umgang mit China, die ein Vorgehen für Politik und Wirtschaft empfiehlt. Stattdessen werden die Beziehungen seit 2020 in Zusammenarbeit zwischen Außenministerium und Bundeskanzleramt "einer laufenden Evaluierung unterzogen", wie Außenminister Schallenberg in seiner Antwort auf die Grünen-Anfrage schreibt.

Kommentare