"Das Blut auf dem weißen Schnee werd’ ich nie vergessen"

KURIER: Sie wurden vor 97 Jahren, am 31. Juli 1920, als Walter Aptowitzer in Ottakring geboren – und zwar... Walter Arlen:

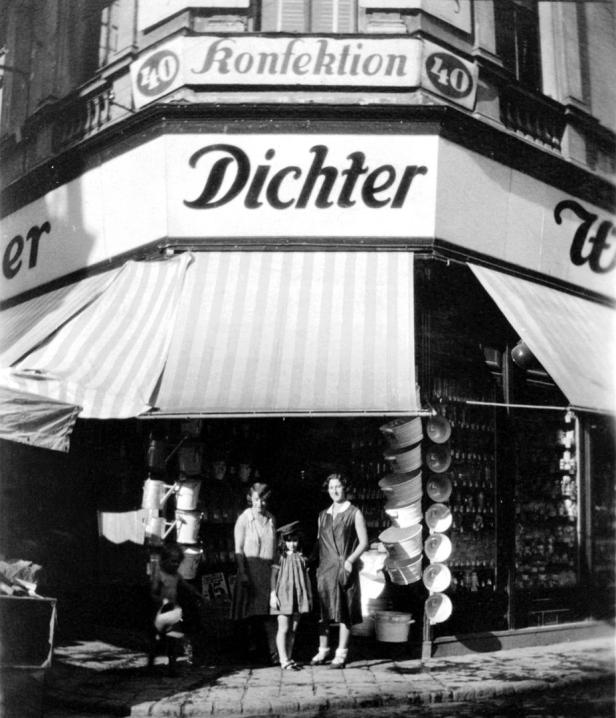

In der Brunnengasse 40 am Brunnenmarkt, Ecke Grundsteingasse. Im Warenhaus Dichter. Mein Großvater, Leopold Dichter, hat es 1890 gegründet. Ich weiß nicht, ob es damals nur ein Geschäft war – oder schon ein Warenhaus. 1934 wurde es vom Büro von Clemens Holzmeister neu gestaltet.

Futuristisch?

Ja. Die alte Fassade wurde abgeschlagen, die Hausecke abgerundet, Milchglasscheiben wurden eingesetzt. Und es gab eine große Lichtreklame. Im Warenhaus Dichter war alles zu haben. Wir hatten Parfüms, Geschirr, Porzellan, Damen- und Herrenbekleidung, Skiausstattung, Hüte, Meterware. Im zweiten Stock waren die sogenannten Herrschaftswohnungen – für meinen Großvater, meine Großmutter und die Familie, darunter meine Mutter Mina, meinen Vater und meine fünf Jahre jüngere Schwester. Und für den Hausmeister.

Ihr Großvater hat früh Ihr musikalisches Talent erkannt?

Er war ein kaufmännisches Genie. In den frühen 20er-Jahren, wie die Grammophone aufgekommen sind, hat er überall im Warenhaus Lautsprecher montieren lassen. Der erste Stock war mein Revier. Weil dort auch die Spielwarenabteilung war. Ich hatte nie Spielzeug zu Hause, denn es gab eh alles im Warenhaus. Schon als kleines Kind bin ich immer runtergegangen. Und es war immer a Musik, natürlich Schlager. In einem kleinen Raum ist das Fräulein Mizzi gesessen und hat den ganzen Tag Platten auf das Grammophon gelegt. Ich hab’ also immer die Musik gehört. Und auf einmal hab’ ich angefangen mitzusingen. Der eine Schlager, "Wenn die letzte Blaue geht", ein Ragtime, hat mich besonders beeindruckt. Es ist so weit gekommen, dass mich die Angestellten auf die Budel g’stellt haben: "Sing ma was vor!" Sogar die Kunden sind herumgestanden und haben mir zugehört. Mein Großvater hat das einmal mitgekriegt. Ich war noch nicht in der Schule, das weiß ich. Da hat er mich zum Otto Erich Deutsch geführt, dem berühmten Schubert-Forscher. Später hab’ ich mich gefragt: Woher hat mein Großvater g’wusst, dass ein Otto Erich Deutsch existiert? Ich bekam nie eine Erklärung dafür.

Sie meinen, weil er nicht an Musik interessiert war?

Er ist nicht zu Konzerten gegangen. Die Familie schon. Eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben war, dass mich meine Eltern in ihre Loge in die Oper mitgenommen haben. Elf Jahre war ich. Sie hatten ein Abonnement, zumindest eine Saison lang. Die Oper war "Tosca". Und das hat mich zum Komponisten gemacht. Danach hab’ ich ang’fangen zu klimpern und zu "kritzeln", wie die Mutter immer g’sagt hat.

Ihr Großvater hat Sie also zu Deutsch gebracht...

Er hat g’fragt: "Was soll ich mit dem Buben machen?" Deutsch schlug Töne an, ließ mich nachsingen und stellte fest: "Der hat a absolutes Gehör. Er soll Klavierstunden nehmen." So kam es auch. Zu Hause haben wir ein Klavier gehabt. Meine Mutter hat ziemlich gut gespielt. Und ihr Bruder war ein sehr guter Violinspieler, wirklich ausgezeichnet. Die beiden haben eine Zeit lang zusammen gespielt. Man hat gedacht, dass er eine Karriere als Geiger machen wird. Aber es ist dann nichts weitergegangen. Er war das "bête noire", das schwarze Schaf der Familie.

Ihre Eltern sollen nichts zu sagen gehabt haben.

Das stimmt. Ich habe oft bei den Großeltern gegessen. Ich war zwar nicht unter der Fuchtel von denen, aber es gab keine Diskussion. Sie sagten: "Wir fahren nach Gastein, der Walter kommt mit." – "Wir fahren nach Mariazell, der Walter kommt mit." Der Großvater war der, der das Sagen hatte. Mit dem Sohn, Isidor, gab es große Reibereien. Denn er wollte eine Frau heiraten, die meinen Großeltern nicht gefallen hat. Da ist er nach Budapest gefahren, um dort zu heiraten. Er war dann nicht nur "persona non grata", er durfte nicht einmal im G’schäft arbeiten. Er führte eine schattenhafte Existenz. Uns Kindern gegenüber war er sehr freundlich.

Die Heirat Ihrer Mutter hingegen war von den Großeltern akzeptiert worden?

Das war eine arrangierte Heirat. Alle Heiraten waren damals arrangiert – zumindest unter den Juden.

Ende Jänner 1933 kam Hitler in Deutschland an die Macht, kurz danach wurden die Rechte der Juden eingeschränkt.

Mein Großvater ist jedes Jahr zur Leipziger Messe gefahren – mit einer Tochter, gewöhnlich der Esther, manchmal der Gretl. Er hat dort eingekauft fürs Geschäft, die neueste Mode und so weiter. Das letzte Mal 1932. Danach ist er nicht mehr nach Leipzig gefahren. Denn da war bereits der Reichstagsbrand gewesen. Und dann wurden die Scheiben von jüdischen Kaufhäusern eingeschlagen. Und diese Plakate: "Juden verboten!" Ich bin Jude und in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Wenn man das in den Zeitungen gelesen hat: Jeder hat da irgendwie einen Spundus gekriegt.

Trotzdem hat Ihr Großvater das Geschäft modernisieren lassen?

Von einem "Anschluss" ist nicht gesprochen worden. Ich habe auch nie gehört, dass diese Gefahr bestand. Das Einzige, was wir wirklich gewusst haben: Dass Österreich immer mehr nazifiziert wurde. Die NSDAP wurde verboten, die Nazis haben die Hakenkreuze nicht mehr außen am Revers tragen dürfen. Aber nicht überall. Wir waren Ski fahren in Tirol. Beim Zurückfahren war der Waggon voll mit Leuten in Tracht – und mit Hakenkreuzen. Ich hab’ gestaunt. Erst in Wien haben sie sie versteckt.

Und am 13. März 1938 …

Am 11. März hat Kurt Schuschnigg resigniert. Das war ein Freitag. Und am Samstag... Meine Mutter hatte zwei Kinder. Von einer gewissen Zeit an hat sie daher nicht mehr im G’schäft gearbeitet. Nur einmal in der Woche, am Samstag, ist sie in der Damenlederabteilung, wo die Frau Frank die Abteilungsleiterin war, aushelfen gegangen. Denn am Samstag waren zwei Mal so viel Kunden im G’schäft wie an einem Wochentag. Auch am 12. März ist die Mutter runtergegangen aushelfen. Und die Frau Frank hat zu ihr gesagt: "Sie haben hier nichts mehr zu tun." Meine Mutter kam ganz verstört zurück. Sie hatte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Das war der Anfang vom Ende. Am Sonntag sind den ganzen Tag Formationen von Fokkers über Wien geflogen. Es war ein ununterbrochener Lärm, der Himmel war schwarz. Und in der Nacht auf Montag, um zwei Uhr in der Früh, hat es auf einmal schrecklich gebumpert. Ich bin aufgeschreckt, bin hinaus auf den Gang gelaufen, mach die Wohnungstür auf. Da stehen acht SA-Leute mit Gewehren. Sie sind in das Schlafzimmer meiner Eltern, haben die Kästen aufgemacht, alles auf den Boden geschmissen, das Geld und das bissl Schmuck haben sie sich in die Tasche gesteckt. In der Wohnung waren, warum, weiß ich nicht, drei Schiffskoffer. Sie haben die große Markensammlung meines Vaters in den Schiffskoffern verstaut, sie zugemacht und versiegelt. Zu mir haben sie gesagt: "Das holen wir am Dienstag ab. Wenn das angerührt wird, wird euch was passieren." Dann haben sie mich in mein Zimmer gestoßen. Den Rest habe ich nur durch die Tür gehört. Die letzten Worte waren: "Sollen wir den kleinen Juden auch mitnehmen?" Sie haben mich nicht mitgenommen. Aber meinen Vater. Er wurde zusammen mit Tausenden in die Karajangasse gebracht, in ein vorbereitetes Sammellager, und von dort sind alle nach Dachau gebracht worden. Uns sagte man aber nichts. Erst viel später haben wir von ihm gehört. Er schrieb: "Bitte schickt mir Geld! Ich brauche Geld, um mir Essen zu kaufen."

Ihre Mutter hat an Sabbat gearbeitet?

So wie die meisten Wiener Juden haben wir z.B. koscheres Fleisch gekauft. Aber fromm waren sehr wenige. Alle waren "assimiliert". Obwohl ich das Wort nicht ganz verstehe. Denn ich bin in Wien geboren und ein Wiener. Was heißt "assimiliert"?

Und diese Frau Frank…

Sie war eine Bestie, eine absolute Bestie. Nicht nur, dass sie zu meiner Mutter, der Tochter des Chefs, weiß Gott wie viele Jahre scheißfreundlich war. Sie hatte alles arrangiert. Denn es gab eine Eisentür, nur die Familie und der Hausmeister hatten Schlüssel. Wie sind die SA-Männer um zwei in der Früh ins Haus gekommen? Die Frank muss ihnen von innen geöffnet haben.

Was ist mit Ihren Großeltern passiert?

Meine Großmutter, Regine Dichter, war bereits tot. Sie starb im 31er-Jahr. Sie hatte 1911 eine Sommervilla in Sauerbrunn gekauft. In der Schulgasse 9. Das war damals Westungarn. Dort waren wir oft. Meinem Großvater ist nichts passiert. Unser großes Glück war das Folgende: 1890 hat die Schwester meines Großvaters in Wien einen Herrn namens Doppelt geheiratet. Mit ihm ist sie nach Chicago ausgewandert. Und ihre Tochter Fanny hat einen Pritzker geheiratet. Die Pritzkers waren schon damals sehr reich. Sie haben uns sofort Affidavits, also Visa für Amerika, geschickt.

Und wie ging es weiter?

Die Geschicht’ ist lang. Haben Sie so viel Zeit?

Bitte, erzählen Sie!

Am Montag, den 14. März, war eine Menschenmenge rund um das Geschäft. Lauter Leute, die ich gekannt habe. Die Fäuste in der Luft. Sie verfluchten den "Dichter-Juden". Und an diesem Morgen um acht Uhr in der Früh erscheint im Geschäft ein Mann namens Edmund Topolansky. Er sagt: "Ich bin Ihr Ariseur." Er hat das Geschäft übernommen. Der Großvater war im Haus, seine Tochter Esther mit ihrem Mann, und auch wir. Topolansky sagte sehr bald: "Ich lasse Sie hier nicht länger wohnen." Er hat uns rausgeschmissen. Wir sind in die Pension Athen in der Alserstraße 21 oder 23 übersiedelt, ich hab’ mit meinem Großvater in einem Zimmer geschlafen. Geld haben wir keins g’habt. Denn alles war auf einem Sperrkonto.

Aber Sie hatten die Affidavits ...

Die anderen konnten zumindest weg. Auch mein Großvater. Wir aber nicht. Denn mein Vater war zuerst in Dachau, dann in Buchenwald. Meine Mutter hatte Nervenzusammenbrüche, sie fing an, selbstmordsüchtig zu sein. Man konnte sie nicht allein lassen. Sie saß am Tisch, hat nichts gesprochen, hat nicht reagiert. Dann stand sie auf und ging die Stiegen hinauf. Sie hat versucht, sich vom Dach zu schmeißen. Meine Schwester und ich gingen ihr nach und haben sie wieder hinuntergebracht. Ich bin dann herumgeirrt, um ein Sanatorium für sie zu finden. Irgendwann fand ich das Sanatorium Helia. Wie mir das gelang, kann ich Ihnen nicht erklären. Denn überall, in jedem Kaffeehaus, in jedem Geschäft stand: "Juden verboten." Dort aber stand das nicht. Nach fünf Wochen kam sie nach Hause zurück. Sie war aber weiterhin sehr deprimiert. Wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, wohnten dann bei der anderen Großmutter – in einer Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung am Parhamerplatz im 17. Bezirk. Im November bin ich einmal in die Thália-straße hinaus und auf den Berg gegangen. Da sieht man Steinhof – und Wien liegt einem zu Füßen. Es war eine äußerst kalte Nacht. Und da seh’ ich Feuer. Das war die Nacht, in der sie die Tempel zerstört haben. Ich wusste natürlich nicht, dass das die "Kristallnacht" war. Das erfuhr ich erst danach. Ein paar Tage später kam ich bei unserem Tempel in der Hubergasse vorbei. Ein architektonisch sehr interessanter Tempel. Nix da gewesen. So was von zerstört!

Wie erging es Ihrem Vater?

Ich war jede Woche bei der Gestapo im Hotel Metropole: "Bitte können Sie meinen Vater herauslassen?" Aber ich hab’ nie eine Antwort gekriegt. Irgendwann wurde es brenzlig. Denn die Affidavits waren nur ein Jahr gültig – und liefen aus. Ich musste weg. Und dann hat man mir gesagt: "Wenn Sie ihm ein neues Visum nach Übersee verschaffen, wird er rauskommen." Es gab eine Organisation in London namens HIAS. Die haben meinem Vater, meiner Mutter und meiner Schwester ein Visum für Neuseeland ausgestellt. Das hat geholfen. Mein Vater wurde aus Buchenwald herausgelassen – aber erst Monate, nachdem ich weg bin. Ich bin am 14. März 1939 weg. Wie meine Mutter und meine Schwester überlebt haben: Ich weiß es nicht. Wir haben nie darüber geredet. Mein Vater hat auch nie darüber erzählt, was in Dachau und Buchenwald vorgefallen ist. Und ich habe nie gefragt. Wenn er angefangen hätte, etwas zu erzählen, hätte ich in ausgefratschelt. Aber da er nie ein Wort darüber verloren hat… Jedenfalls: Meine Eltern und meine Schwester sind mit ihm nach England.

Und Sie?

Ich bin mit der Südbahn über Tarvis nach Triest.

Sie hatten in Wien gebucht?

Natürlich. Ich hab’ gewusst, dass am 15. März das Affidavit erlischt, und mir alles genau ausgetiftelt. Das einzige Schiff, das am 16. März 1939 ablegte, war die Vulcania. Ich buchte mit Geld, das mir der Topolansky gegeben hat. 120 Reichsmark hat die Überfahrt gekostet. Er gab mir zwar immer ein bissl Geld, aber er war ein unangenehmer Mensch. Sein Freund war Adolf Eichmann. Sie haben miteinander gepackelt. Und er hat die Gewinne aus dem G’schäft in die Schweiz geschickt. Denn nach dem Krieg habe ich mir die Akten zukommen lassen. Im Jahr 1940 hat das Geschäft eine Million Reichsmark Umsatz gemacht.

Die Flucht verlief problemlos?

Das Problem war… Wissen Sie, wie mühsam es war, bis man von den Nazis eine Unbedenklichkeitserklärung bekommen hat? Was das für byzantinische Rennereien waren? Und dass man nur mit zehn Reichsmark in der Tasche ausreisen durfte? Zehn Mark! Und wissen Sie, wie das mit dem Pass war? Man musste sich auf der Prinz-Eugen-Straße vor dem Palais Rothschild, das dann zerstört wurde, anstellen. Ich bin um acht Uhr abends hingegangen, im Jänner, und die ganze Nacht g’standen. Es hat geschneit, es war eiskalt. Eine lange, lange Schlange. Wie es Tag geworden ist, lag tiefer Schnee. Dann kamen die Nazis mit Gewehren. Sie brachten Schaufeln. Und sie haben nur alte Juden ausgesucht, um Schnee zu schaufeln. Einer konnte nicht mehr. Er stützte sich auf den Stiel. Die Nazis schrien ihn an: "Du Saujud! Schaufel!" Aber er rührte sich nicht. Dann haben sie ihm die Schaufel weggenommen. Der alte Mann fiel um. Und dann haben sie ihm mit der Schaufel den Kopf abgeschlagen. Vor mir. Vor allen. Und das Blut auf dem weißen Schnee. Das werd’ ich nie vergessen.

Schrecklich. Aber das Schiff brachte Sie nach New York.

Ja. Mein Großvater hatte zwei Cousins, die nach Amerika ausgewandert waren. Der eine, Hans Dichter, ging nach Stamford, Connecticut. Der andere, Samuel Dichter, hatte in Queens einen Drugstore. Seine Töchter haben mich abgeholt. Und von dort bin ich mit dem Autobus nach Chicago. Mein Großvater war schon dort, meine Tante Esther, mein Onkel Bertl.

Sie nahmen den Namen Arlen an. Konnten Sie sich gleich der Musik zuwenden?

In Chicago hab’ ich drei Lieder bei einem Wettbewerb eingereicht, die ich in Wien geschrieben hatte. Und ich hab’ den ersten Preis gekriegt. Er bestand in Unterrichtsstunden bei Roy Harris, einem damals berühmten Komponisten. Wir lernten uns kennen, er bot mir an, zu ihm nach Colorado Springs zu ziehen und für ihn zu arbeiten. Das war 1944. Ich wollte aber auf meine Eltern warten. Und es kam noch etwas hinzu. 1941 trat Amerika in den Krieg ein. Ich musste mich melden und wurde in eine chemische Fabrik gesteckt. Dort hab’ ich bis 1945 gearbeitet. Ich konnte nicht komponieren, wurde depressiv, mir sind die Haare ausgefallen. Das fiel einem Kollegen auf. Er organisierte, dass ich für zweieinhalb Jahre eine Psychoanalyse bekam. Und danach konnte ich wieder komponieren. Meine Eltern kamen 1946. Und im 47er-Jahr hat mich Roy Harris abgeholt. Nach vier Jahren, immer mit Musik beschäftigt, sagte ich zu ihm: "I have to start my own career." Meine Familie war mittlerweile nach Kalifornien übersiedelt. Und so kam ich 1951 nach Santa Monica. Ich schrieb mich in der UCLA ein und besuchte einen Kurs über Musikkritik. Einer der Vortragenden war der Kritiker der Los Angeles Times. Die Aufgabe war, über Konzertabende Rezensionen zu schreiben. Schon nach ein paar Monaten sagte er zu mir: "I want you to work for me." Ich sagte ihm: "English is my second language." Er sagte: "You write very well. No problem!" Und so wurde ich sein Assistent. Mein allererster Artikel war über die Uraufführung der "Cantata" von Igor Strawinsky im November 1952. Denn mein Chef sagte: "I’m going on vacation." – "Who will do it?" – "You!" – "Me!" – "Don’t worry." Und von da an war ich für 30 Jahre Musikkritiker der Los Angeles Times.

Kommentare