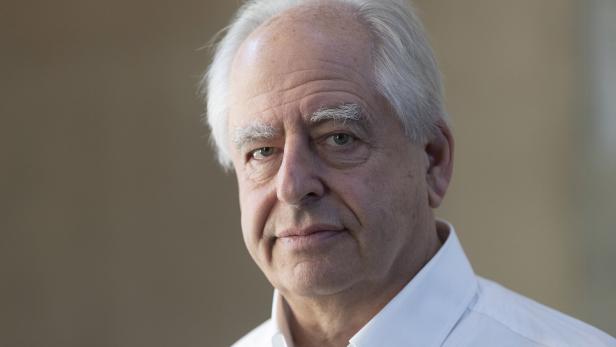

William Kentridge: Trauern um die Menschen auf dem Flüchtlingsboot

Von Denise Wendel-Poray

Mit „The Great Yes, The Great No“ zeigt der südafrikanische Starkünstler William Kentridge im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals seine neue Arbeit kommende Woche in Wien – von 16. bis 19. Juli im Burgtheater. Die Uraufführung fand soeben in Arles (Fr) statt - als Kooperation mit dem Festival von Aix-en-Provence.

Kentridge wurde 1955 in Johannesburg mit litauisch-jüdischen Wurzeln geboren. Seine Eltern vertraten als Anwälte vor allem Schwarze während der Apartheid. In den 1980er-Jahren begann Kentridge sozialkritische, berührende Trickfilme zu produzieren: Er zeichnet jedes Einzelbild mit Kohle und verwischt es für das nächste. Kentridge arbeitet zudem als Regisseur, Bühnenbildner und Performer. Sein Stil ist unverkennbar – und sein Alu-Espressokocher taucht immer wieder auf.

KURIER: Das Stück „The Great Yes, The Great No“ ist eine bedeutende Abweichung von Ihren früheren Kammeropern: Es gibt einen stärker narrativen Ansatz.

William Kentrigde: Ja, das gibt es. Es gibt eine sehr minimale Handlung. Aber größtenteils besteht das Libretto aus einzelnen Informationsstücken oder Gedanken. Aber wenn es sich narrativ anfühlt, ist das großartig, und ich bin sehr glücklich.

Es beginnt mit einer historischen Reise. Marseille, 1941: Ein Dampfer sticht in See Richtung Martinique. An Bord, auf der Flucht vor Vichy-Frankreich, waren u. a. der Surrealist André Breton, der Anthropologe Claude Lévi-Strauss und die deutsche Autorin Anna Seghers.

Ja, wir beginnen mit diesen historischen Fakten, aber Breton ist die einzige Person von der historischen Überfahrt, die tatsächlich auf unserem Boot bleibt. Von Claude Lévi-Strauss sieht man seine Maske, aber er spricht nicht. Es geht darum, den Wechsel von einem konstruktivistischen rationalistischen Europa zu den Surrealisten zu betrachten, die sehr andersartige Denkweisen über die Welt hatten.

Wie wurden Masken in diesem Stück so entscheidend?

Es begann mit den Pappmasken, die wir im Schostakowitsch-Projekt „Oh to Believe in Another World“ (Wiener Konzerthaus im Dezember 2023, Anm.) verwendeten. Während der Arbeit dachte ich, es wäre fantastisch, eine Live-Theateraufführung mit dieser Technik zu machen. So wurden daraus fotografische Masken, die von den Schauspielern hochgehalten werden. Auf diese Weise können wir jeden, den wir möchten, ins Spiel bringen. Man kann von Trotzkis Gesicht zu Stalins Gesicht zu Lenins Gesicht zu Diego Rivera zu Frantz Fanon wechseln, indem man einfach die Masken ändert. Es gibt also eine Lockerheit und Fluidität der Identität der Charaktere, die sich auf die Arbeitsweisen des Surrealismus beziehen.

Bezüglich des Librettos wollte ich Sie nach den Fußnoten fragen. Die Bibliografie dieses Stücks ist erstaunlich.

Es war ein Witz, denn um nachzuvollziehen, wo die Textfragmente herkamen, mussten wir Fußnoten machen. Auch, weil wir sie ständig hin und her verschoben haben. Am Ende hatte das Libretto genauso viele Fußnoten wie Aufführungstext. Ich suche nach resonanten Zeilen aus verschiedenen Quellen. Ich schreibe sie in mein Buch.

Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Buch.

Das Buch ist, was ich schreibe, während ich lese. Ich lese, mache eine Notiz mit Bleistift und gehe dann zurück und schreibe es in mein Buch. Diese Phrasen. Im Laufe der Jahre gibt es eine Ansammlung von Phrasen. Dann, in einem Projekt wie diesem, gehe ich sie durch und markiere die, von denen ich denke, dass wir sie abtippen und auf den Tisch legen sollten. Und dann gibt es gezielteres Lesen, bei dem ich über das Projekt nachdenke und denke, ich könnte mir vorstellen, dass diese Phrase irgendwo im Libretto vorkommt. Es ist also in gewisser Weise blind. Ich weiß nicht, wo ich die Phrase verwenden werde. Es gibt eine enorme Menge, die nie verwendet wird, und dann gibt es Abschnitte, in denen man den ganzen Teil nehmen möchte.

Machen Sie das im Schlaf?

Nein, es ist kein automatisches Schreiben, sondern eher Umstellen. Am Ende haben wir entdeckt, dass wir eine Elegie machen.

Inwiefern ist dieses Stück eine Elegie?

Es geht darum, die Schwierigkeiten in den gegenwärtigen Umständen denen zu erklären, die noch nicht geboren sind, sagt der Kapitän. Es gibt ein Gefühl des Bedauerns darüber, was hätte sein können: „Woher du kommst, wirst du nicht vermisst sein; wohin du gehst, wirst du nicht willkommen sein.“ Es ist eine Art Trauern um die Menschen, die in der Mitte des Bootes eingepfercht sind.

Kommentare