Speed-Dating mit dem Tod: Museum lässt über Sterblichkeit nachdenken

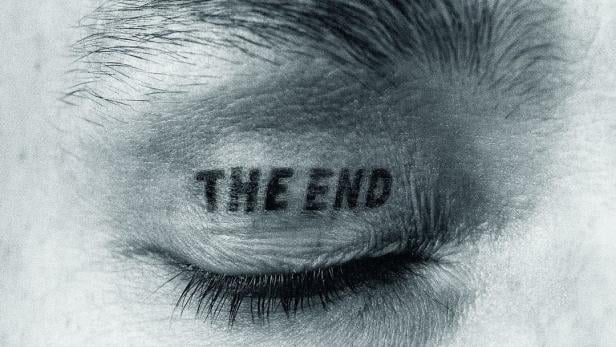

Gestorben wird immer, heißt es, und es ist aussichtslos, dagegen zu argumentieren. Was sich allerdings sehr wohl ändert, ist die Art und Weise, wie Individuen und Gesellschaften mit dem Tod umgehen: Neuerdings ist etwa die „Death Positive“-Bewegung angesagt. Analog zum „Sex Positive“-Trend suchen Menschen den entspannten Umgang mit der Sterblichkeit, ein deutscher Verein bietet etwa Workshops zum „Speed Dating mit dem Tod“ an.

Alles nur Zeitgeist? Oder doch ein kultureller Wandel? Es lohnt, sich Praktiken und Denkweisen verschiedener Zeiten und Kulturen zu vergegenwärtigen, und der beste Ort dafür ist ein Museum.

Jenseits der Konfessionen

Johanna Schwanberg, Direktorin des Wiener Dommuseums, hat sich mit Ausstellungen einen Namen gemacht, die große Themenkomplexe in Angriff nehmen und dabei historische und zeitgenössische Kunst Seite an Seite zeigen. Die Ausstellungen sind dabei stets überkonfessionell angelegt.

Das Konzept funktioniert in der jüngsten Schau „Sterblich sein“, die Schwanberg mit ihrem Co-Kurator Klaus Speidel zusammenstellte, besonders gut. Nicht zuletzt, weil die Sakralkunst-Sammlung des Museums und die Kollektion des einst als Kunstförderer aktiven Dompredigers Otto Mauer (1907–1973) Tod und Sterblichkeit als Themen schon „eingebaut“ haben: Die düsteren Zeichnungen eines Alfred Kubin, die übermalten Totenmasken eines Arnulf Rainer, aber auch die Gemälde und liturgischen Gegenstände in der Schausammlung zeugen vom ständigen Versuch, das Unausweichliche mithilfe von Riten und Bildern zu zähmen.

Dazu kommen als Leihgaben noch Objekte, die ein reines Kunstmuseum eher nicht zeigen würde: Etwa ein Messgewand aus dem Jahr 1630, das über und über mit Totenköpfen und anderen Todessymbolen bestickt ist und auch als Rocker-Kutte durchgehen würde. Wie Schwanberg beim Rundgang mit dem KURIER betont, findet sich kein Symbol christlicher Erlösung darauf.

Gevatter oder Gegner

Die Frage, ob man den Tod eher als Angstgegner oder als Gevatter darstellt, ihn tabuisiert oder sichtbar macht, ist eine der zentralen Fragen, die in der Schau zur Sprache kommen. Das Wimmelbild „Der Triumph des Todes“ von Jan Brueghel dem Jüngeren von 1620 – eine Version eines Szenarios, das auch schon frühere Bruegel-Generation gemalt hatten – überrollt seine Betrachter mit einer Armee an Knochenmännern, die Sargdeckel als Schilde führen. Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Nahbarer dagegen sind die Gevatter-Tod-Varianten, die aus der Tradition mittelalterlicher Totentänze bis zu Albin Egger-Lienz (1920) und Günter Brus (2023) führen.

Auch wenn die einzelnen Werke in ihrer Unterschiedlichkeit nicht immer miteinander harmonieren: Sie sind sorgfältig ausgewählt und taugen als Startpunkte für tiefgründige Konversationen.

In der Ausstellung gelingt es dazu, Verdichtungen zu schaffen: Versucht man, die Sterblichkeit anzunehmen, oder protestiert man dagegen wie die französische Künstlerin Orlan, die Poster einer „Petition gegen den Tod“ aufliegen lässt? Wie geht die Nachwelt mit Verlust um, welche Rolle kommt den Objekten zu, die von einem Leben bleiben?

Was übrig bleibt

Eine Fotoserie der Künstlerin Tina Ruisinger, die Habseligkeiten aus dem Nachlass Verstorbener fotografierte, mit kleinen Reliquienschatullen aus der Barockzeit ermöglicht hier, über Dauer und Vergänglichkeit nachzudenken. Die Frage, ob wir uns mit dem Tod heute leichter tun als Menschen zu früheren Zeiten, harrt allerdings noch einer klaren Antwort – wie so vieles andere auch.

Kommentare