Peter Weibel ist tot: Würdigung eines Ruhelosen

Wo anfangen – wo aufhören? Ein Peter Weibel entglitt seit jener den Versuchen der schnellen Erfassung. Wie ein Tropfen Quecksilber war er immer schon woanders, wenn man dachte, man hätte ihn an einem Ort seines Denkens und Tuns erfasst: „Medienkünstler“, „Theoretiker“, „Hochschulprofessor“, „Musiker“, „Wissenschafter“ – alles nur Facetten einer Persönlichkeit, die permanent aufblitzte und Energieströme aussandte. Oft wurden diese erst anderswo- oft auch im Werk der vielen Personen, die auf die eine oder andere Weise „Weibel-Schüler“ waren oder sind – greifbar.

In diesem Sinn ist Peter Weibel auch nicht weg, wenngleich am Donnerstag die Nachricht seines Ablebens „nach kurzer schwerer Krankheit, am 1. März 2023 im Alter von 78 Jahren in Karlsruhe“ – viele überraschte und erschütterte. Bekannt gegeben wurde die Todesmeldung vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe (ZKM), das Weibel über 24 Jahre lang geleitet und zu einer Denkfabrik für den digitalen Wandel geformt hatte. Eben erst hatte die Institution den Ankauf von zehn Kunstwerken und großen Teilen von Weibels Archiv bekannt gegeben; am 25. März hätte Weibel dort eine Ausstellung eröffnen sollen.

Neben Karlsruhe war Österreich aber der Ort von Weibels Sozialisation gewesen und bis zuletzt eine seiner zentralen Wirkungsstätten geblieben. Nach seiner Geburt in der ukrainischen Stadt Odessa übersiedelte seine Familie früh nach Oberösterreich, wo Weibel aufwuchs. Nach einem Jahr in Paris ging Weibel 1964 nach Wien, um zunächst Medizin zu studieren, wechselte aber bald zur Mathematik.

Revoluzzer und Philosoph

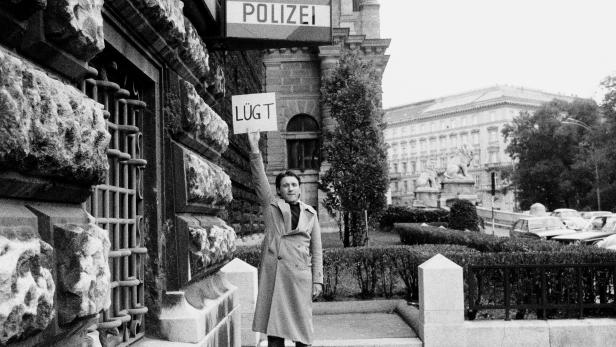

Die künstlerischen Anfänge Weibels fielen in die Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre. Gemeinsam mit seinem – ebenfalls in Mathematik und Sprachphilosophie verwurzelten – Mitstreiter Oswald Wiener von der „Wiener Gruppe“ bereitete er die Aktion „Kunst und Revolution“ (vulgo „Uni-Ferkelei“) vor, mit seiner Partnerin VALIE EXPORT realisierte er aufsehenerregende Aktionen im öffentlichen Raum. Die „Mappe der Hundigkeit“, die dokumentiert, wie sich Weibel von EXPORT an der Leine durch die Stadt führen ließ, ist die wohl bekannteste davon. Über die Urheberschaft mancher Aktionen gab es später Streit – wie EXPORT nun betonte, blieben die beiden aber „in Freundschaft und Respekt“ verbunden.

Weibels theoretisches und künstlerisches Werk wurzelte in einer Wiener Tradition, die ausgehend von Erkundungen der Sprache nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks suchte. „Wittgenstein hat 1921 geschrieben: ,Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt’“ erklärte Weibel im Katalog zu seiner Retrospektive im Belvedere 2015. „Aber das ist absurd! Heute sind die Grenzen meiner Welterfahrung Apparaturen und Geräte.“

Interaktive Installationen mit Videokameras, die Bilder verdoppelten, ins Negativ drehten oder sonstwie durcheinanderbrachten, gehörten zu Weibels frühen künstlerischen Erkundungen der durch Apparate vermittelten Welt. Im Diskurs darüber war Weibel ein international beachteter Vordenker. Seine angesichts der Corona-Pandemie und der Verlagerung sozialer Interaktionen ins Virtuelle (u. a. in einem KURIER-Interview) formulierte Idee, wonach das Ende der „Präsenzgesellschaft“ gekommen sei, wurde dennoch auch stark kritisiert. Kritik erntete er zuletzt auch als Mitinitiator jenes - u. a. von Alice Schwarzer verfochtetenen - Offenen Briefs, der Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs forderte.

Denken, Kunst und Rock'n'Roll

Weibel brachte es jedenfalls zuwege, auch außerhalb des akademischen Felds Beachtung zu finden. Das „Hotel Morphila Orchester“, 1978 mit Loys Egg gegründet, brachte es gar zu Rock’n’Roll-Kultstatus („Sex in der Stadt“). In der Ausrichtung von Ausstellungen und Veranstaltungen war er immer wieder der Zeit voraus.

Ab 1976 forschte und lehrte Weibel an der Wiener „Angewandten“, ab 1988 war er künstlerischer Berater der Ars Electronica in Linz, von 1992 bis 1995 auch deren künstlerischer Leiter. In Graz entwickelte sich Weibel ebenso zur prägenden Figur. Schon 1979 sorgte beim „steirischen herbst“ sein Schaufenster mit „Volksempfänger“-Radios für Aufregung, das an die Judenverfolgung in der NS-Zeit erinnerte.

Zwischen 1993 und 1997 war Weibel künstlerischer Leiter der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz, wo er dann zum Chefkurator wurde. Nachdem er 1999 nach Karlsruhe weitergezogen war, wurde 2004 seine einzige monumentale Arbeit südlich von Graz realisiert: Ein riesiger Tragegriff, „Der Globus als Koffer“ genannt. Einen angestammten Ort hatte der rastlose Weibel, der seine Wohnstätten notorisch vor allem mit Büchern möblierte, nie – bei Susanne Widl, der legendären Eigentümerin des Cafe Korb in Wien, fand er aber Halt.

Anlässlich seiner geplanten Übersiedelung zurück nach Wien bat der KURIER Peter Weibel zuletzt um ein Interview. Sein Büro antwortete noch vor einer Woche: „Vielen Dank für Ihre Anfrage an Herrn Weibel. Er wird sich bei Ihnen melden, wenn er wieder in Wien ist.“ Dazu wird es nicht mehr kommen.

Kommentare