Netrebko & Co: Die russisch-ukrainische Gretchenfrage

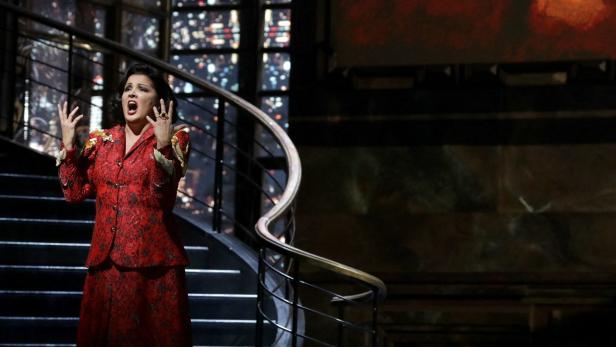

Stehende Ovationen in Monte-Carlo, stehende Ovationen in Paris und stehende Ovationen an der Mailänder Scala. Ja, sie ist wieder da! Die Rede ist von Anna Netrebko. Jener auch schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine polarisierenden Ausnahmekünstlerin. Zumindest im sogenannten Westen, denn in Russland gilt Netrebko inzwischen offiziell als „Volksverräterin“.

Der Grund: Anfangs hatte sich die Diva medial nicht eindeutig vom Ukrainekrieg distanziert. Es folgte eine nicht ganz freiwillige (Engagements wurden storniert) Gesangspause. Nach ihrer offiziellen Kritik am Einmarsch der russischen Truppen ist sie in ihrer Heimat nun nicht mehr willkommen. An der New Yorker Metropolitan Opera allerdings auch nicht. Deren Intendant Peter Gelb bleibt in dieser Frage stur.

Zwischen den Welten

Netrebko ist dabei nur eines der prominenten Beispiele, wie sehr der Konflikt mit seinen Tausenden Toten die Klassikbranche auf dem falschen Fuß erwischt hat. Denn in der Musik wird über Jahre hinweg vorgeplant. Nun sind jedoch alle Intendanten aufgefordert, auch die berühmte Gretchenfrage zu beantworten: Wie hältst Du es mit den Russen?

Da gibt es besonnene und mehr oder weniger irrationale Antworten. Für Nikolaus Bachler, Intendant der Salzburger Osterfestspiele, ist Netrebko – „wenn es eine Rolle gibt“ – jederzeit willkommen. An der Wiener Staatsoper soll sie kommende Saison die Titelpartie in Giuseppe Verdis „Aida“ singen. In der Spielzeitvorschau scheint ihr Name jedoch nicht auf.

Im Fall eines anderen russischen Künstlers klar positioniert haben sich auch Konzerthauschef Matthias Naske und der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. In Salzburg soll Teodor Currentzis in diesem Sommer etwa die Premiere von Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ leiten; Hinterhäuser will an ihm festhalten. Was man Currentzis vorwirft? Dass sein Ensemble musicAeterna mit Sitz in St. Petersburg von einer russischen Bank gesponsert wird, die auf der EU-Sanktionsliste steht und er sich nicht verbal zum Krieg geäußert hat.

Teodor Currentzis wollte ein Benefizkonzert geben, es kam aber nicht zustande

Zwischen den Fronten

Dabei ist Currentzis subtiler vorgegangen, wollte nach seinen offiziellen Auftritten im Wiener Konzerthaus noch ein Benefizkonzert für die Ukraine geben. Auf „Bitte“ des ukrainischen Botschafters in Österreich kam der Abend nicht zustande. Denn bei musicAeterna spielen nebst vielen anderen Nationen auch russische Musikerinnen und Musiker mit. Naske wiederum war danach gezwungen, den Kartenvorverkauf für die Currentzis-Konzerte der nächsten Spielzeit vorerst auszusetzen.

Künstlerisch zwischen die Fronten geriet auch der russische Dirigent Tugan Sokhiev, der mehr oder minder deutlich gezwungen wurde, sich zwischen seiner Chefposition am Moskauer Bolschoi Theater und seiner Leitung des Opernhauses Capitole in Toulouse zu entscheiden. Sokhiev gab daraufhin beide musikalische Leitungen ab, blieb jedoch etwa den Wiener Philharmonikern erhalten.

Das kann man von Valery Gergiev nicht behaupten. Der großartige (wenn er Zeit und Lust hat!) Stardirigent hat aus seiner Freundschaft zu Putin nie einen Hehl gemacht und in St. Petersburg ein Opernimperium aufgebaut. Gergiev und „sein“ Mariinsky Orchester“ sind daher verpönt.

An der Wiener Staatsoper jedoch funktioniert die russisch-ukrainische Zusammenarbeit. Oder wie der ukrainische Bass Alexander Tsymbalyuk sagt: „Ich würde mich freuen, Anna Netrebko mit mir auf derselben Bühne zu sehen. Im Alltag ist der Umgang miteinander schwer. Aber wir sind letztlich Künstler, keine Politiker.“

Kommentare