Mit Champagnerglas im Museum herumstehen: "The Fest" im MAK

Feiern – was für ein Thema. Man könnte sagen, dass die Fähigkeit dazu den Menschen auszeichnet, die Gesellschaft zusammenhält und spürbar macht, „wofür es sich zu leben lohnt“, wie es im gleichnamigen Essay des Philosophen Robert Pfaller heißt. Und Museen sind voll von Zeugnissen der Festkultur – eben weil diese zu allen Zeiten der Geschichte so elementar war und ist.

MAK-Direktorin Lilli Hollein war nicht die erste, die auf die Idee kam, Bestände ihres Hauses unter dem thematischen Dach des Feierns herzuzeigen – die KHM-Jubiläumsschau 2016 tat dasselbe. Nach der Lockdown-Phase der Pandemie, vor Weihnachten und der Ballsaison ist der Impuls aber nachvollziehbar: Umso mehr verwundert es, dass die resultierende Ausstellung derart zerfranst ausgefallen ist.

Es mag den vielen Köchinnen und Köchen geschuldet sein – drei Kuratorinnen mussten sich mit den Kustodinnen und Kustoden aller Sammlungsbereiche arrangieren. In der MAK-Ausstellungshalle bleibt jedenfalls unklar, was die Schau „The Fest“ (der englische Artikel soll laut Hollein „mehr Partycharakter“ verleihen, warum auch immer) eigentlich erzählen will.

Die Exponate sind zweifellos höchst vielfältig: Da geht es um die Ausfahrten der barocken höfischen Gesellschaft mit Prachtschlitten, um die Feuerwerke an der Ryōgoku-Brücke in Japan im 19. Jahrhundert, um habsburgische Hochzeiten im 16. Jahrhundert, um Maiaufmärsche in Wien, um die politische Dimension von Raves und um den Berliner Techno-Tempel Berghain. Es ist jedoch nicht klar, ob es das Anliegen der Schau ist, primär von einzelnen Objekten zu erzählen (dazu sind diese dann aber ungenügend beschriftet) oder übergeordnete Thesen zu formulieren (solche springen nämlich auch nirgendwo ins Auge).

Verirrungen

Didaktik schien den Kuratorinnen jedenfalls kein Anliegen gewesen zu sein, sieht man von einigen worst-practice-Beispielen für angehende Museumspraktiker ab: Die Beschriftung zu einem der wichtigsten Objekte, dem „Haller Schmuck“, versteckt sich etwa in einer Ecke hinter einem Feuerlöscher, die Objektinfo zu einem Luster klebt auf einer Vitrine, wo sie niemand vermutet. Die Grenzen zwischen einzelnen Themenbereichen muss das Publikum ebenfalls erraten.

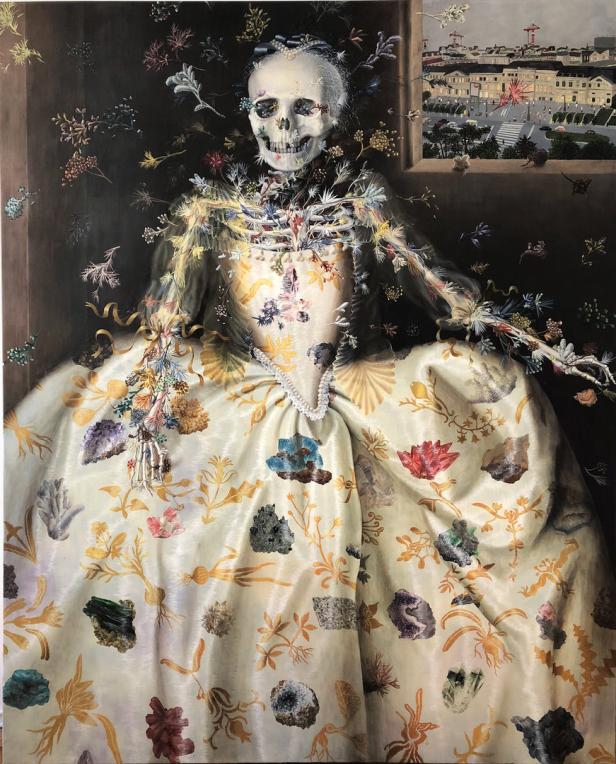

Fürs Atmosphärische wurden dafür Künstler engagiert – allen voran Peter Sandbichler, dessen Papp-Architekturen eine Verbindung zu jenen flüchtigen Gebilden haben, die öfters für Umzüge und Feste gebaut wurden und werden. Ihm gelingen tatsächlich schöne Eingriffe in den Raum wie die sogenannte „Exzess-Ecke“ rund um Möbel der Ringstraßenzeit oder eine Art Kino-Vordach für einen Film von Yinka Shonibare.

Die Klüfte, die sich in der inhaltlichen Aufbereitung auftun, kann die Kunst aber auch nicht kitten. Und so streift man umher zwischen Dingen, die für sich genommen wohl interessant sind, aber nicht kommunizieren. Es ist ein ähnliches Gefühl wie auf einer Party, auf die man nicht eingeladen wurde und auf der man niemanden kennt. Bis 7. 5. 2023

Kommentare