Krisenjob Politik: "Nur mehr ein Wunderwuzzi kann Politiker sein"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Diesmal hat Puls4 schon die Filetstücke weggestiebitzt. Bereits am Mittwoch, also einen Tag nach dem Anschober-Rücktritt, ließ man prominente Politikaussteiger wie Eva Glawischnig, Matthias Strolz und Reinhold Mitterlehner in „Pro & Contra“ über den "Albtraum-Job Politik“ sprechen.

Bei „Im Zentrum“ am Sonntagabend begnügte man sich zur Illustration des „brutalen Berufs“ Politik mit Bildern aus der Konserve. Rudolf Anschober („Ich will mich auch nicht kaputt machen“), Ulrike Lunacek, Christian Kern, Strolz („Ich bin der Pilot meines Lebens“), Glawischnig, Mitterlehner („Ich bin kein Platzhalter“), Werner Faymann, Michael Spindelegger, Josef Pröll. Die jüngst zurückgetreten Arbeitsministerin Christine Aschbacher fehlt in dem zu Beginn eingespielten Video, weil sie keine Abschiedsrede gehalten hat. Wenn Rücktritte aufgrund eigener Verfehlungen mitgezählt werden, dann fehlt freilich auch Heinz-Christian Strache.

Das Diskussionsthema wurde von Claudia Reiterer etwas weiter gezogen: „Politik in der Krisenzeit - Krisenzeit in der Politik?“

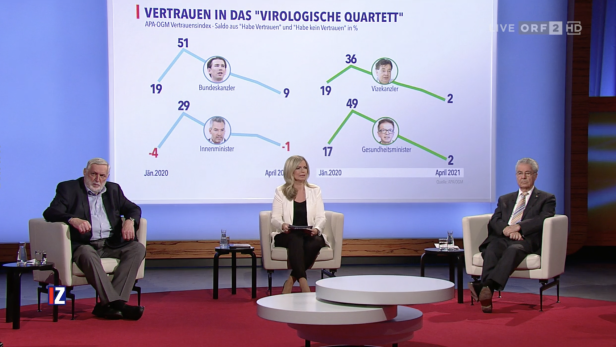

Politologin Eva Zeglovits erklärt, der Anlass und der Grund müssen bei Rücktritten nicht immer deckungsgleich sein. Das zu Beginn der Pandemie „unglaublich große Vertrauen“ der Bevölkerung in die Politik sei „Schritt für Schritt gebröckelt“. Das habe die gesamte Bundesregierung, aber vor allem Anschober zu spüren bekommen. Mit Ankündigungen, die nicht halten konnten, sei Integrität verspielt worden.

Viele in der Bevölkerung hätten die erste kurze Phase einer „Einheitsmeinung“ als „extrem angenehm“ gesehen, weil sie „Politik ansonsten nur mehr als Streit empfinden“, sagt Zeglovits. Dies sei in den Studien deutlich zu sehen gewesen. Sie halte es aber für wichtig in einer Demokratie, dass der Diskurs wieder in Gang gekommen sei.

Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, beleuchtet kurz eine „Taktik“ bei den vorbereiteten Abschiedsreden. Da wolle man die eigene Partei in der Regel „nicht anpatzen“ und „im Nachhinein etwas nachwerfen“. Wenn man etwa Spindelegger („Es gewinnen die die Oberhand, die sagen, wir müssen auf diesen Populismuszug aufspringen“) oder Faymann („Hat man einen starken Rückhalt in seiner Partei? Das muss ich Ihnen mit Nein beantworten“) betrachtet, kann man dem nur begrenzt zustimmen.

In der Zweiten Republik seien insgesamt ungefähr hundert Ministerinnen und Minister zurückgetreten. Das Genre Abschiedsrede sei erst in den letzten Jahren aufgekommen, sagt Bauer-Jelinek.

Unter Dauerbeobachtung

Politiker würden heutzutage „vor allem Machtkompetenz“ benötigen. Die Dauerbeobachtung, „wie jemand dreinschaut, was er anhat“ in den (sozialen) Medien müsse man erst einmal aushalten. „Es war immer ein hartes Geschäft, dass um quasi 24 Stunden Verfügbarkeit geht“, aber diese Belastung sei größer geworden.

„Menschen, die sehr konsensorientiert sind, sehr sachlich orientiert, sehr ehrgeizig und perfektionistisch sind und schlecht delegieren können, die haben’s sehr schwer. Weil die zerreiben sich irgendwann“, sagt Bauer-Jelinek.

Fischer und Fischler

An diesem Abend sind auch zwei Elder Statesmen geladen, die an der Politik nicht gescheitert sind: Alt-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) und der frühere EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP).

„Ein Politiker oder eine Politikerin muss eine in sich gefestigte Persönlichkeit sein, und muss eine Ausstrahlung haben, um ihre Ansichten, Werte und Ziele rüberzubringen“, sagt Fischer. Diese Anforderungen, gepaart mit Sachwissen und Kommunikationsfähigkeit, hätten sich über die Jahrzehnte nicht so gewandelt. „Was sich geändert hat, ist das Tempo in der Politik. Die Vorstellung, dass man sich übers Wochenende etwas überlegt, dass man das am Montag einem Journalisten sagt, dann steht’s am Dienstag in der Zeitung, dann gibt’s am Mittwoch vielleicht eine Reaktion, diese Gemütlichkeit der Politik ist völlig verloren gegangen, weil alles blitzschnell geht.“

Fischer selbst ruht aber weiterhin wie Buddha in sich, so wie man ihn als Bundespräsident kennen gelernt hat.

„Entscheidend ist das Politische“, sagt Fischler. Aber es schade das Sachwissen nicht, um nicht „aufs Glatteis geführt zu werden“, meint der einstige Landwirtschaftsminister. Gesundheit und gute Kondition werde schon abverlangt. Die Rücktritte aus gesundheitlichen Gründen (Pröll, Anschober) seien „nicht gespielt“.

„Nur mehr ein Wunderwuzzi hat eine Chance, Politiker zu sein“, sagt Fischler und fragt: „Muss jeder Politiker dieses Wunderwuzzi-Dasein annehmen?" Es müsse auch „zulässig sein, zu sagen: Das kann ich nicht, das will ich nicht.“ „Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand sagt, er arbeitet 18 Stunden lang. Wenn man zwölf Stunden durcharbeitet, dann ist man schon gut“, meint Fischler, das habe er auch in Brüssel festgestellt. Ein „Aufladen der Batterien“ sei essenziell.

"Massive Politikerverdrossenheit“

Politikberater Karl Jurka sieht keine Politikverdrossenheit, aber „eine massive Politikerverdrossenheit“. Die Leute seien „angefressen auf jene, die gerade da sind.“ In Deutschland sei das noch schlimmer als in Österreich.

Auf Dauer ärgerlich seien jene Politiker, „denen’s nur um Macht geht, und die nicht für eine bestimmte Sache stehen.“ Die US-Formel „The Man is the Message“ funktioniere nur bei ganz wenigen außergewöhnlichen Typen wie Kreisky oder Kohl, meint Jurka. „In Wahrheit erwarten sich die Menschen, dass von einem Politiker eine Botschaft kommt.“ Im Moment sei das relativ einfach. Wer „Impfen, Impfen, Impfen“ sage und „das auch organisieren kann“, gewinne. Das werde sich aber spätestens im Herbst ändern. „Da rutschen wir in ein ziemlich großes Wirtschaftsproblem, mit vielen Arbeitslosen, Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Dann reicht die Botschaft ‚Ich will Macht‘ wirklich nicht mehr aus.“ Diese dritte Phase, so Jurka, „gewinnen die, die es schaffen, hier klare Signale zu setzen, wie man den Laden wieder in Ordnung bringen kann.“

Die vierte Phase der Pandemie laute dann: „Wie bringen wir unsere Gesellschaft, unsere Politik wieder in Ordnung?“

Diesem weiten Thema widmet sich dann die weitere Diskussion bei „Im Zentrum“.

Fischer sagt, er habe großes Vertrauen in unsere Demokratie, vor allem der Verfassungsgerichtshof habe sich „sehr bewährt“. Er zitiert das Merkel-Diktum, die Pandemie sei „eine demokratische Zumutung“. Er verstehe es so, dass man sich anstrengen müsse, die demokratischen Spielregeln einzuhalten „Grundrechte koexistieren miteinander“, sagt der Alt-Bundespräsident. Jedes einzelne Grundrecht, wie zum Beispiel auf Versammlungsfreiheit, sei nur so weit anwendbar, bis es auf ein anderes Grundrecht stößt, wie etwa jenes auf Gesundheit.

Ibiza und die Spätfolgen

Fischer meint, man beurteile die derzeitige Stimmung in der Bevölkerung zu sehr als Konsequenz der Pandemie. „Ich glaube schon, dass es da noch andere Faktoren gibt. Die Spätfolgen des Ibizavideos zum Beispiel, oder bestimmte Verhaltensweisen, Messages, SMS, Einstellungen, die sichtbar geworden sind.“

„In der Politik waren nie nur Engel am Werk“, sagt er. Aber die Art und Weise, wie etwa mit dem Geschäftsführer der Bischofskonferenz umgegangen worden sei, dafür sehe er kein früheres Beispiel.

Fischer: "Guten Stil selber praktizieren"

Reiterer zitiert das KURIER-Interview, vom Sonntag in dem Bundeskanzler Sebastian Kurz einen respektvolleren Umgang in der Politik einforderte.

Fischer reagiert darauf so: Man solle „nicht den guten Stil verlangen von den anderen, sondern den guten Stil selber praktizieren. Das wäre doch die Konsequenz dessen, was wir nicht in Ordnung finden. Dann wäre schon sehr viel gewonnen.“

Bauer-Jelinek plädiert für ein anderes Krisenmanagement, das näher an die Lebensrealität der Menschen heranreicht. „Ich hätte gern wieder Politiker, die wissen, wie die Menschen leben, die wissen, wie sie agieren und nicht nur in einer gewissen Blase sich nur auf Experten und Studien beziehen.“ Dazu gehöre politischer Hausverstand. Viele Entscheidungen würden den Weg zu den Menschen, auch zu den Migranten, gar nicht mehr finden, weil diese „die Medien gar nicht mehr konsumieren.“

Wissenschafterin Zeglovits verteidigt die Studien, „das müssen Sie verstehen“, sagt sie. Unterschied sei, ob Studien gemacht werden, um Probleme sichtbar zu machen, oder ob sie nur vorgeschoben werden, um eine Position zu argumentieren.

Fischler kritisiert Umgang mit Studien

Fischler konstatiert, dass jeder Politiker „seine eigene Wissenschafter“ habe, und nicht dazu sage, „wer sind diese Wissenschafter?“ Gerade in Krisenzeiten sei Transparenz aber „eines der wichtigsten Prinzipien. Wenn man intransparent wird, geht automatisch Vertrauen verloren.“

Der implizite Vorwurf, es gebe Haus-und-Hof-Wissenschafter, ist im Grund ein heftiger, wird aber nicht diskutiert.

Zeglovits sieht aber eine Vermischung zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischer Vermittlung: „Wir haben das sehr stark vermengt, dass die Politik die Zahlen und die Schlussfolgerungen daraus in einem Zug darstellt.“

„Schlimmer sogar“, sagt Fischler. Es sei immer öfter offenkundig, dass eine Studie nur herangezogen wird, „um zu zeigen, dass die bereits getroffene Entscheidung die richtige war.“

Rot gegen Rot?

„Was die Leute wirklich nicht mehr aushalten können, sind diese innerparteilichen Streitereien“, sagt Jurka. „Warum müssen die Sozi jetzt diese Schlacht zwischen Burgenland und Wien liefern, warum muss in der ÖVP eine Mörderschlacht über irgendwelche Chatprotokolle stattfinden?“ Er vermisse zudem die integrative Kraft der Sozialpartnerschaft, er sei halt ein „alter Schwarzer“.

Stichwort "alt": Das Wort „Sozi“ hat man tatsächlich schon lange nicht mehr in der medialen Öffentlichkeit gehört.

Nur "unterschiedliche Interessen"

Fischer scheint auch in seine frühere Rolle des SPÖ-Klubchefs in den 1980er-Jahren zurückzufinden und sagt, er wundere sich darüber, dass dies als parteiinterner Streit ausgelegt werde. Er hebt hervor, dass das rote und Wien und das schwarze Niederösterreich „über Parteigrenzen hinweg“ immerhin eine gemeinsame Lockdown-Position erarbeitet hätten. Der burgenländische Landeshauptmann übernehme durch sein Ausscheren zwar „eine gewisse Verantwortung“, „aber eine Mörderschlacht sehe ich da nicht“, sagt Fischer und spielt die Meinungsverschiedenheit noch weiter herunter. Das seien halt „unterschiedliche Interessen“. Er sei in Bezug aufs Burgenland „neugierig, wie’s ausgeht.“

Auch Fischler sagt dazu eher Pragmatisches: „Das Virus hält sich nicht an Bundesländergrenzen, aber ein regionalisiertes Konzept macht durchaus Sinn, wenn aber jeder Landeshauptmann oder jede Landeshauptfrau entschiedet, was für sie gut ist, dann geht’s schief.“ Die Maßnahmen müssten zwar bundeseinheitlich sein, „sonst kennt sich niemand mehr aus. Das heißt aber nicht, dass ich in jeder Region die genau gleichen Maßnahmen implementiert haben muss.“

Fischer: „Das hört sich leichter an, als es ausgeführt ist.“

Und auf die Frage Juras, ob es nach der Pandemie eine Föderalismusdebatte brauche, sagt der geeichte Bundespolitiker: „Die haben wir seit siebzig Jahren in der Zweiten Republik.“

Und da ist er wieder, der gute alte Witz über die seit Jahrzehnten immer wieder angekündigte, große österreichische Verwaltungsreform.

Fischler: "Völlig falsche Richtung"

Fischler moniert aber andere Probleme: „Der politische Stil ist sehr stark ausgerichtet auf den schnellen Erfolg.“ Er wünsche sich, „eine Regierung, die sich zusammensetzt, sich etwas ausmacht und dann wirklich exekutiert.“ Wenn man keinen anderen Weg einschlage, nehme man das „Risiko, dass die eigentlichen Profiteure die Extremparteien sind, und dass die Politik in eine völlig falsche Richtung läuft.“

Streng geheim

Die „Geheimnisse der Macht“ will Moderatorin Claudia Reiter noch von der „Machtexpertin“ Bauer-Jelinek erfahren. Sie sagt, der Charakter des Politikers zeige sich erst, wenn man Macht erhalte. „Es ist sehr einfach, gut zu sein, wenn man keinen Koffer voll Geld angeboten bekommt.“

Die geheimen Spielregeln seien heute aber noch geheimer als früher, denn die Politik bestehe heute aus „sehr viel mehr Show als früher“.

Das nerve die Leute aber immer mehr, meint sie. „Die Medienvielfalt sei so groß, dass die Politiker bei jedem Sender in einer Talkshow müssen“, sagt Bauer-Jelinek.“ Die müssen alles immer wieder noch mal sagen, drei Mal in der Woche.“

Zum Glück werden bei den Talkshows nicht immer die selben Politiker eingeladen, sondern immer mehr auch Expertinnen und Experten.

Kommentare