Kultur und Krieg: Stellt euch vor, alle Menschen leben in Frieden

Mit der Corona-Pandemie hat die Kultur bis jetzt keinen Umgang gefunden: Letztere wurde zu Beginn der Krise von der Politik als diesbezüglich verzichtbar abgestempelt, hat danach mit ungelenken Aktionen viel Erde verbrannt und zuletzt die Auseinandersetzung damit schlichtweg aufgegeben.

Angesichts des Krieges aber ist die Kultur plötzlich wieder da – als emotionaler Ankerpunkt, als Ort, an dem man sich in schwierigen Zeiten versammelt. Sie liefert Ventile für die Verunsicherung, mit ihr werden wichtige Zeichen gegen den Krieg gesetzt und Spenden für die Opfer gesammelt.

Gegen den Krieg hat die Kultur, im Gegensatz zur Pandemie, etwas zu sagen.

Und das aus einer reichhaltigen Tradition heraus, die in Friedenszeiten nicht nur belächelt, sondern gerne als leicht peinliche Gutmenscherei abgetan wird. Aber wäre nicht so viel über Frieden gesungen, geschrieben, gemalt, gefilmt worden, als es noch gratismutig erschien, so gäbe es jetzt, wo man sie braucht, nicht all die großen und kleinen kulturellen Vorräte, mithilfe derer sich nun Gemeinsamkeit in schrecklichen Zeiten bilden lässt.

Give Peace A Chance

Wer hätte etwa gedacht, dass der 80er-Jahre-Kalte-Krieg-Song von Sting, „Russians“ – in dem er davon singt, dass auch die Russen ihre Kinder zu sehr lieben, als dass sie die Welt nuklear in die Luft jagen würden – noch einmal so brutal aktuell werden würde.

Oder dass Radiosender europaweit und unironisch gleichzeitig „Give Peace A Chance“ spielen.

Dass Tolstois „Krieg und Frieden“ 2022 zur Entblößung russischer Propaganda taugt – umbenannt zu „Spezialoperation und Frieden“.

Selbst „Wind of Change“ von den Scorpions war wieder zu hören.

Und das ist längst nicht alles. Die Kultur geht auf allen Ebenen und Durchdringungstiefen vor Auseinandersetzungen mit Krieg und Frieden über: von Shakespeare bis zu Nicoles „Ein bisschen Frieden“, von Beethoven zu den großen Friedensbewegungssongs von Joan Baez, von den Erinnerungen an die fröhliche Friedfertigkeit von Waluliso über „Imagine“ oder „Born In The USA“ bis hin zur umfassenden Nachbearbeitung etwa des Vietnamkrieges durch Hollywood.

Es ist eine der eigenartigsten Eigenschaften von Musik: Sie kann dort, wo sie in schwierige Gefühle eintaucht, helfen, diese zu bewältigen, wenn schon nicht zu überwinden. Man kennt das als friedensgewöhnter Mitteleuropäer eher vom Liebeskummer der Teenagerzeit als im Kriegskontext. Aber die Zeiten haben sich hier geändert. Wer Friedenslieder hören will, der könnte an diese hier denken:

Ein bisschen Frieden: Was haben wir uns in den 1980ern über Nicoles Song-Contest-Soundtrack lustig gemacht. Ein Spott, der nun im Halse stecken bleibt. Okay, sie hatte recht. Sorry, Nicole.

Sag mir, wo die Blumen sind: Die große Marlene Dietrich stellt in der deutschen Version die wieder aktuellen Fragen: „Sag wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind?“

War (What is it good for?): Edwin Starr schrieb die Nummer in den 1970ern; Bruce Springsteen lud sie in den 1980ern mit gepresstem Leidensdruck auf. „Krieg, wofür ist er gut? Für absolut nichts“, brüllt er auf dem Livealbum „1975-’85“ besonders eindringlich.

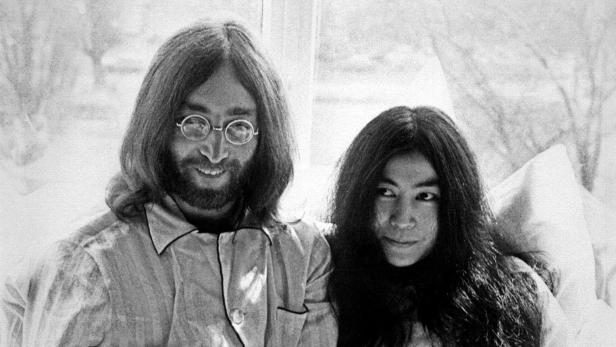

Imagine: Auch dieser Song hatte längst eher etwas von musikalischer Touristenfalle als von echter Emotion. Es ist die rechte Zeit, das innere Sensorium wieder mit dieser großen Vision des größten Pop-Pazifisten John Lennon aufzuladen. Von „Imagine“ führt hier ein gerader Weg zu Give Peace A Chance.

Nie wieder Krieg: Auch die Indie-Ecke hat dank Tocotronic ihre Friedenshymne. „Nie wieder Krieg, das ist doch nicht so schwer“, heißt es darin in Anlehnung an Käthe Kollwitz. Und ja, es ist die Zeit, um ein bisschen plakativ zu sein.

We shall overcome: Wer eine Dosis Hoffnung braucht (wer tut das nicht?), findet hier einen Klassiker – und möge zur Version von Joan Baez greifen. Und von dort deren reichhaltiges Schaffen weiterhören.

Blowin’ in the Wind: Der große Bob Dylan darf in dieser Liste nicht fehlen. Der bekannteste Song ist nur einer von vielen.

One: Neben Angst und Trauer gibt es auch viel Zorn gegenüber diesem Krieg. Ein bisschen was davon kann man bei Metallicas beinharter Minioper über einen verzweifelten schwerstverwundeten Soldaten lassen.

Drei ganze Generationen an Mittel- und Westeuropäern kennen den Krieg nur aus der Kultur; nur dort war für uns zu erleben und zu verstehen, welch grausames Monster hier nun wieder seinen Kopf hebt. Kultur sensibilisiert für die Zerbrechlichkeit des Menschen, für das Grauen dessen, was er sich antut, für die Sinnlosigkeit all dessen. Noch viel stärker als die bekannten musikalischen und sonstigen Friedensappelle wirken ja jene Kulturprodukte, die das Grauen des Krieges zumindest in Ansätzen erkennbar machen. Wie Picassos zorniges Großgemälde „Guernica“ (1937), das den Betrachter dank seiner aufgerollten Perspektive in ein Schreckenstableau hineinzieht – und eines der größten Friedenssymbole des 20. Jahrhunderts wurde.

Sinnstiftend

Die Kultur bewegt sich in der Ablehnung des Krieges und der Bewerbung des Friedens also auf bekanntem, gleichsam ureigensten Terrain – und entsprechend behände: Ein Benefizkonzert nach dem anderen wurde in Windeseile organisiert (und mit dem großen am Samstagabend im Happel-Stadion auch gleich die Pandemie mitbeendet: 45.000 Leute an einem Ort, das gab es schon lange nicht mehr). Künstler haben wieder Wichtiges und Richtiges gegen den Krieg zu sagen – und werden auch zu Recht danach befragt.

Zu den Bildern aus dem Krieg, um die sich alle versammeln, zählen nicht zuletzt das kleine Mädchen, das „Let It Go“ aus dem Disney-Film „Frozen“ singt; und die ukrainischen Opernsänger, die im Kriegsgebiet trotzig open air die Nationalhymne singen. Die erklang auch vor vielen Klassikkonzerten im Westen.

Mächtig – im Sinne davon, dass sie etwas verändern können – sind diese kulturellen Zeichensetzungen nicht. Wichtig sind sie aber trotzdem.

Debatten

Und die heftig geführte Debatte darüber, wieweit russische Künstler auftreten sollen dürfen, hat zwar viele Misstöne gebracht, aber auch der Kultur etwas zurückgegeben, was ihr in der Pandemie abgesprochen wurde: Dass nämlich das, was in den Konzert- und Opernsälen, in den Theatern und Museen, in den Kinos und Bibliotheken passiert, für uns alle wichtig ist.

Über all das kommt in der Branche angesichts der weltgeschichtlichen Schrecken natürlich keine Freude auf. Der Bedeutungsunterschied ist aber allemal spürbar: Es ändert zwar nichts an der Machtlosigkeit gegenüber dem Krieg. Aber es macht den inneren Umgang mit all dem und die emotionale Bewältigung belastender Zeiten leichter, wenn man sich auch im Kulturkonsum zum Krieg verhalten kann, wie etwa bei Friedenskonzerten, ausgewählter Lektüre oder der Spotify-Playlist mit den besten Antikriegssongs. Dabei lässt sich auch all das, was jüngst noch als grenzbanal erschien, mit frischen Ohren hören, man begegnet ihm mit neuem Verständnis: Ja, die Kultur ist einer jener Bereiche, in der Grenzen, Nationalitäten keine Bedeutung haben. Einer jener Bereiche, der sich damit beschäftigt, was es heißt, Mensch zu sein – und zwar über so begrenzte Fragen hinaus wie jene, ob man zu diesem Land oder jenem gehöre.

Sie ist, mit all ihren Versäumnissen und Mängeln, ein großes Projekt der Menschlichkeit.

Kommentare