Die verzweifelte Suche nach Identität hinter der Fassade

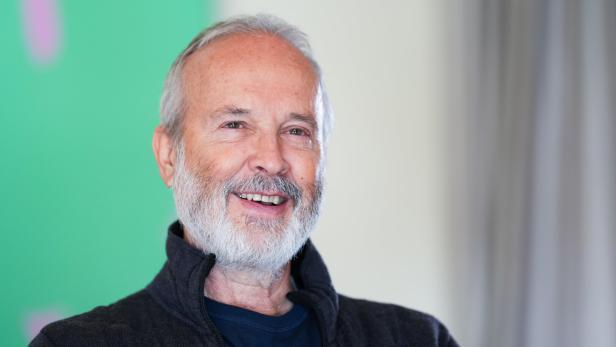

Fühlt sich fremd in der Budapester Wohnung seiner jüdischen Großmutter: Erik Major als Jónás

Kornél Mundruczó, Stammgast bei den Wiener Festwochen, blickt wieder hinter die Fassaden – im wortwörtlichen Sinn: Was in der Wohnung von Éva passiert, kann man bestenfalls erahnen. Aber der ungarische Regisseur setzt gleich zwei Kameras ein: Sie filmen das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die Projektionen seitlich der Fassade mit den zwei erleuchteten Fenstern ergeben ein Triptychon. Und alles zusammen versinnbildlicht den Titel „Parallax“: Erst die Betrachtung eines Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln samt Überlagerung ermöglicht räumliches Wahrnehmen. Mundruczós neue Inszenierung zusammen mit dem Proton Theatre, die am Montag ihre bejubelte Uraufführung in der Halle G des Museumsquartiers erlebte, ist auch inhaltlich ein Triptychon: In jedem der drei Akte steht eine andere Figur – Mutter, Tochter, Enkelsohn – im Fokus. Der Mittelteil steht jedoch am Beginn, danach folgt ein zeitlicher Bruch. Mundruczó hat ihn derart umgesetzt, dass der Mund vor Staunen offenbleibt.

Die erste Szene spielt in Budapest 2013: Eine Witwe, verkörpert von Lili Monori, findet sich nur mehr mühsam zurecht. Sie hat vergessen, was sie in ihr Notizbuch schreiben wollte. Und das Häferl mit dem Teebeutel stellt sie ohne Wasser in die Mikrowelle. Dann taucht Léna, ihre Tochter, auf, um die Holocaust-Überlebende zu einer Ehrung abzuholen.

Doch Éva sträubt sich. Sie ist zwar gefangen in ihren Erinnerungen an Auschwitz, wo sie zur Welt kam, und diese Erfahrungen prägten nicht nur ihr weiteres Leben, sondern auch jenes von Léna. Aber sie will aus der Tragödie keinen Profit schlagen – im Gegensatz zu ihrer geschiedenen Tochter, die dringend einen Nachweis benötigt, Jüdin zu sein, um ihrem Sohn Jónás eine Zukunft in Berlin zu ermöglichen.

Parallele Close-ups

Es entspinnt sich ein verzweifelter Dialog. Man sieht parallel Close-ups, zwischendurch öffnet Emöke Kiss-Végh ein Fenster: Ihre Léna braucht dringend frische Luft. Und dann erst schiebt sich die Fassade auseinander. Mundruczó und Autorin Kata Wéber erzählen eine berührende Geschichte von Entwurzelung und verzweifelter Suche nach Identität.

Dies wird im zweiten Akt überdeutlich: Jónás, nun erwachsen, ist nach Budapest gekommen, da seine Großmutter begraben wird. Er fühlt sich fremd in deren Wohnung – und lädt über eine Dating-App zu einer kleinen Schwulen-Party ein. Wobei: Er selbst würde sich nicht als schwul bezeichnen. Aber was ist er überhaupt?

Mundruczó schildert en passant, unter welchem Druck die LGBTIQ+-Community in Ungarn steht: Einer der Teilnehmer, ein hoher Ministerialbeamter, tickt aus, weil ein Foto mit ihm auf Instagram gepostet werden könnte. Die anderen lassen, recht drastisch vor Augen geführt, die Sau raus – mit Gleitgel, Koks und Coke.

Wieder erscheint Léna. Dieses Mal, um ihren Sohn (Erik Major) abzuholen. Die Relikte der ausschweifenden Party rauben ihr kurz den Atem. Aber sie reagiert dann doch recht cool. Und verwendet den herumliegenden Gummidildo als Werkzeug. Es gibt also heitere Momente – und so etwas wie Hoffnung. Denn durchs Küchenfenster fällt Sonnenschein: Alle zusammen absolvieren einen befreienden Tanz.

Kommentare