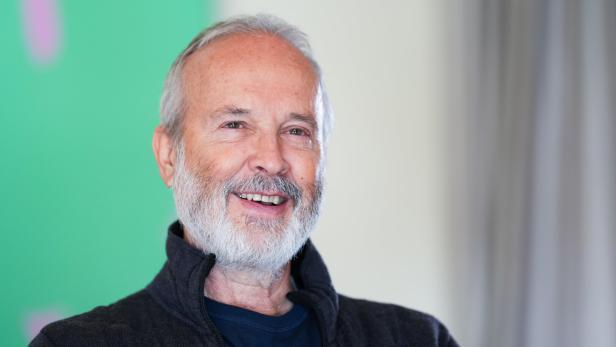

Bildhauer Erwin Wurm: "Aber warum den Michaelerplatz begrünen?"

Mit seinen flüchtigen „One Minute Sculptures“, absurden Posen für die Kamera, war Erwin Wurm, geboren am 27. Juli 1954 in Bruck/Mur, bekannt geworden. Und in seinen großen Arbeiten stellt er gerne die Realität auf den Kopf. Auf dem Dach des Hotels Daniel in Wien zum Beispiel ist vor einem Jahrzehnt ein Segelboot gestrandet. Es biegt sich seither bedrohlich durch.

Erwin Wurm erweiterte definitiv den Skulpturenbegriff – indem er Autos verbog, Häuser quetschte oder riesige Pullover stricken ließ. 2017 stellte er bei der Biennale Venedig einen (russischen) Laster hochkant – als Aussichtsturm.

Im Interview zum 70er redet Erwin Wurm aber nicht nur über seine Arbeit: Er plädiert vehement, das Stadtbild von Wien zu schützen.

KURIER: Sie feiern demnächst Ihren 70er. Schreckt Sie das Datum?

Erwin Wurm: Schon. Denn – das ist jetzt ein Allgemeinplatz, den ich von mir gebe – man fühlt sich nicht wie 70, sondern vielleicht wie 50. Ich sehe die Welt in manchen Aspekten kritischer, insgesamt jedoch wie früher. Aber ich sehe mich im Spiegel – und da lacht das Alter zurück.

Der Erfolg jedoch wird immer größer. Ist er wie ein Jungbrunnen?

Ich genieße ihn. Ich kann meine Arbeiten – das ist ein absoluter Luxus – auf der ganzen Welt zeigen. Und ja: Das motiviert.

Sie haben als bettelarmer Künstler begonnen, der mit Dingen arbeitet, die andere weggeworfen haben. War das damals die Triebfeder? Berühmt, reich, begehrt zu werden?

Nicht einmal ansatzweise. Aber ich wollte von der Kunst leben können. Viele meiner Kollegen haben hackeln müssen: in einer Bar oder bei der Post. Oder sie haben als Lehrer gearbeitet. Ich hingegen wollte Kunst nicht zum Hobby degradieren und mich ihr nicht erst nach Dienstschluss widmen. Das ist mir recht schnell, mit 30 oder so, geglückt.

Nicht als Brotjob, aber auch Sie haben unterrichtet – an der Angewandten. Warum haben Sie die Professur aufgegeben?

Ich hab’ das neun Jahre gemacht. Es war spannend, auch aufreibend, denn ich war immer anwesend, und jede Woche habe ich mit allen Studierenden über ihre Arbeiten geredet. Manche haben mich zu provozieren versucht, indem sie mir ein zerknülltes Papier als Semesterarbeit hingelegt haben. Aber ich bin darauf eingegangen und habe mir den Mund fusselig geredet – über Qualität zum Beispiel.

Wann wäre ein Papierknäuel ein Meisterwerk? Es kann ja schon ein Schnitt in die Leinwand reichen, wie Lucio Fontana bewies.

Das ist eine gute Frage. Aber ich merke, wenn man es nicht ernst meint. Jedenfalls: Ich habe mich engagiert, auch in die Hochschulpolitik involviert. Man wird hineingezogen, das stülpt sich so allmählich über einen. Und irgendwann wurde es mir zu viel. Denn ich bin nur eine Person und habe eine bestimmte Vorstellung von der Kunst. Mir fiel auf, dass ich mich nach spätestens zwei Jahren zu wiederholen begann. Auch wenn ich meine Ansätze weiterentwickelt habe: Im Grunde konnte ich sie nur variieren. Daher wuchs der Wunsch, frei zu sein.

2004 wurde das begehbare „Fat House“ auf der Art Basel zum ersten Mal ausgestellt – mittlerweile ist es eine Art moderner Klassiker. Achtung: Wer genau schaut, findet am linken Bildrand die Schafe, die ebenfalls zum Schloss gehören

Um immer größere Arbeiten realisieren zu können?

Das stimmt nicht. Weil ich mich mit der Welt auseinandersetze, mit dem Hier und Jetzt, kommen Häuser und Autos genauso vor wie Gurkerln und alles, was dazwischen ist.

Mit Ihren Arbeiten greifen Sie ins Stadtbild ein. Als bewusster Akt?

Schon. Als ich die ersten Male in den USA war, ist mir aufgefallen, dass in den großen Städten, etwa in Chicago, unfassbar große Skulpturen herumstehen, von Alexander Calder zum Beispiel. Das hat mich wahnsinnig fasziniert – und mir bei uns völlig gefehlt. Was hier im öffentlichen Raum aufgestellt wurde, war zumeist erbärmlich. Weil oft Freunderlwirtschaft im Spiel war. Und daher hat die Qualität gefehlt.

2006 haben Sie ein Einfamilienhaus aufs Museum moderner Kunst stürzen lassen. Das war ein unglaublicher Eyecatcher. Was ist eigentlich mit der Skulptur passiert?

Die Strabag hat „House Attack“ gekauft. Das Haus steht seit vielen Jahren auf deren Gebäude in Bratislava. Erst kürzlich wurde es renoviert. Ich finde es super, dass sie die Arbeit derart pflegen!

Sollte nicht eine elf Meter hohe Skulptur vor dem Parlament aufgestellt werden?

Ja, das war die Idee von Hans-Peter Wipplinger, der die Kunst im renovierten Gebäude kuratierte. Zusammen mit einer Skulptur von Joannis Avramidis. Aber es fehlte der politische Konsens. Beziehungsweise: Das Projekt wurde abgedreht. Ich habe es zur Kenntnis genommen.

Gegrämt hat es Sie nicht?

Die Vorgangsweise war schon entwürdigend. Aber das ist Geschichte. Meine Skulpturen stehen überall auf der Welt, es gibt ein Boot in Antwerpen und eine Fritterie in Lille. In Amerika gibt es ein paar große Taschen. Und die Gurkerln in Salzburg werden geliebt. Sie haben schon eine Patina vom vielen Umarmen, im Winter strickt man ihnen ein Hauberl. Erstaunlich, wie sie angenommen wurden!

Sie haben rund um Ihr Atelier in Limberg die hügelige Landschaft geformt – wie eine Skulptur. Würden Sie als Künstler auch gern direkt ins Stadtbild eingreifen?

Architekten begreifen ihre Bauten als Skulpturen. Umgekehrt beschäftige ich mich mit Stadtlandschaften. Aber nur gedanklich.

Die Umgestaltung des Michaelerplatzes samt Wasserspiel mit 52 Bodendüsen sorgt für hitzige Debatten. Haben Sie eine Meinung dazu?

Wir haben im Kunstsenat darüber geredet. Und festgestellt, dass man sich gegen die Pläne äußern muss. Michaelerkirche, Hofburg und Looshaus bilden ein tolles, schützenswertes Ensemble. Sie sind architektonische Zeugen der jeweiligen Zeit. Das sollte man so belassen!

Aber an der Stadt wird generell immer weitergebaut. Erst Anfang der 90er-Jahre wurden die römischen Ausgrabungen sichtbar gemacht und von Hans Hollein eingefasst.

Ich schätze Hans Hollein, aber diese Ausgrabungen würde ich wieder zuschütten. Sie sind nicht herausragend. Wen interessieren sie? Das Gräberfeld unter dem Domplatz von St. Pölten hat man auch wieder zugeschüttet. Ein Platz mit gepresstem Sand würde mir gefallen – wie der Residenzplatz in Salzburg. Aber die Frage, ob Pflasterung und wenn ja welche, ist mir relativ egal. Mir geht es um das Ensemble.

Das wird gar nicht angetastet.

Ich weiß schon, der Platz wird nur „klimafit“ gemacht. Aber mit großen Bäumen verunmöglicht man die Sicht auf die Architektur. Die grüne Stadtplanung ist prinzipiell gut. Die Praterstraße – in der Nähe liegt meine Wohnung – war eine Autobahn. Aber jetzt entsteht wieder ein Boulevard: mit mehr Platz für die Fußgänger und die Fahrräder. Und es wird dreireihig Bäume geben. Das ist gut! Aber warum den Michaelerplatz begrünen? 200 Meter entfernt gibt es den Volksgarten. Das schafft jeder zu Fuß! Auch auf dem Platz neben dem Stephansdom braucht es kein Grün. Die Architektur und die Sichtachsen sind einzigartig. Sie muss man sehen, spüren können.

Sie sind auch gegen das Heumarkt-Projekt mit dem Hochhaus, das Michael Tojner errichten will?

Ja, genau! Auch wenn die Architektur ein paar Meter niedriger werden sollte: Sie wird immer noch zu voluminös sein! Ich komme viel herum, erst letzte Woche war ich in Lissabon. Ja, eine schöne Stadt. Aber Wien ist schöner! Es gibt hier ein Zentrum ohne Hochhäuser – und das ist großartig. Der Stephansdom soll ruhig das höchste Gebäude sein! Dieses Stadtzentrum gehört erhalten – für unsere Kinder und Kindeskinder. Sollen sich die Architekten auf der Donauplatte oder an den Rändern austoben, dort können sie alles kreuz- und querstellen! Aber nicht in der Stadt! Es wurde ohnedies schon so viel zerstört. Auf das, was noch vorhanden ist, muss man aufpassen! Und man sollte herausragende Architektur nicht verscherbeln – wie vor etlichen Jahren das Haus Wittgenstein! Es ist ein Jammer, wie man mit wertvollen Kulturgütern umgeht! Und man müsste viel mehr aufpassen, was die sogenannten Entwickler machen. Sie reißen Häuser weg, um weniger schöne zu errichten. Zum Beispiel die Sophiensäle: Das ist ja grauenhaft! Leider sitzen in den Gremien oft Menschen, die keine Ahnung haben.

Sie vertreten eigentlich eine sehr konservative Ansicht.

Weil es mir um Qualität geht.

Kommentare