Hans Platzgumer: "In der Angst engt der Mensch sein Sichtfeld ein"

Im Grunde geht es im neuen Roman von Hans Platzgumer um die Aufklärung eines Mordfalles samt Vorgeschichte und Nachwirkungen. Doch „Großes Spiel“ ist kein Krimi, sondern eher ein Anti-Kriegsroman, eine historische Geschichte, die sich in einem äußerst explosiven gesellschaftlichen und politischen Umfeld abspielt – und dem Hier und Jetzt auf geradezu unheimliche Weise ähnelt.

KURIER: Sie widmen sich in Ihrem neuen Roman dem Kantō-Erdbeben, das vor 100 Jahren nicht nur Japan zerstört, sondern auch politische Umbrüche ausgelöst hat. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?

Hans Platzgumer: Es ist eine unglaublich spannende, faszinierende und vielschichtige Story, die mir hier von einem engen japanischen Freund, Carl Tokujiro Mirwald, nahegelegt wurde. Meine Fantasie hätte nicht ausgereicht, um eine Geschichte in diesen Dimensionen und Verstrickungen zu erfinden. Manchmal ist, was sich in der Welt abspielt, stärker als die Fiktion. Wenn einem als Autor ein solcher Fall offenbart wird, ist das ein Geschenk und eine Herausforderung.

Wenn man sich die ersten Seiten Ihres Buches durchliest und sich mit der japanischen Geschichte nicht auskennt, ist man zugegebenermaßen etwas überfordert. Wie viel Vorwissen sollte man als Leserin, als Leser mitbringen?

Als Leser geht es mir immer so, dass ich bei Büchern, die mich nachhaltig beschäftigten, einige Seiten Eingewöhnungsphase brauche. Bei TV-Serien ist es nicht anders, man braucht ein, zwei Folgen, um hineinzukommen. Das erscheint mir logisch. Ich will ja eine neue Welt betreten und nicht wieder und wieder serviert bekommen, was ich eh schon kenne. Kunst fordert eine gewisse Offenheit ein, nur dann kann sie das erfüllen, was ich persönlich von ihr erwarte: dass sie meinen Horizont erweitert.

Was hat die in Japan als Taishō-Demokratie bezeichnete Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgemacht?

Es war eine Phase des Umbruchs. Durch bestimmte Gegebenheiten wurden plötzlich Dinge möglich, die zuvor unmöglich schienen. Unerhörtes trat zutage und an allen Ecken und Enden wurden Stimmen laut, die nach Veränderung schrien. Dies führte zu einer Unordnung, einem Chaos – ähnlich wie heute auf gesellschaftlicher wie politischer Ebene ein vielstimmiges Aufbegehren stattfindet.

Sie sehen also Parallelen zum Hier und Jetzt?

Ja. Ein großer Teil der Welt will sich nicht mehr mit seiner untergeordneten Rolle zufriedengeben und fordert Gerechtigkeit ein. Ein Machtkampf auf multiplen Ebenen findet statt. Die Welt spaltet sich auf in diejenigen, die die alte Ordnung verteidigen, und jene, die Neugestaltung wollen. Wir durchleben einen vielgestaltigen Umbruch. Es ist zu hoffen, dass wir ihn besser meistern, als es damals in der Taishō-Zeit gelang. Wir können viel aus der Vergangenheit lernen.

Das Kantō-Erdbeben war in Japan der Auslöser für politische Umbrüche? Was machen Krisen mit der Gesellschaft?

Leider scheint uns die Geschichte zu lehren, dass Krisen stets die schlechten Eigenschaften aus uns herausholen: Egoismus, Kurzsichtigkeit, Ausgrenzung, Unmenschlichkeit, Xenophobie, Gewalttätigkeit, Feindseligkeit. In der Angst engt der Mensch sein Sichtfeld ein. Das beobachten wir auch heute. Nationalisten, Rechtspopulisten, Verschwörer haben leichtes Spiel. Und doch habe ich nach wie vor Hoffnung, dass mit der fortschreitenden Zivilisation nicht nur eine technologische, sondern auch eine ethische Weiterentwicklung einhergeht. Zu Beginn der Coronapandemie keimte diese Hoffnung auf Läuterung des Menschen in mir auf. Leider hat sie sich zerschlagen. Anscheinend waren wir noch nicht so weit.

Corona war auch eine Art Erdbeben. Wie hat die Pandemie die Welt verändert?

Sie hat neben viel Angst und Schrecken nach vorhergehenden Krisen zu einer weiteren Stufe der Verunsicherung geführt. Sie führte uns vor Augen, dass die Welt, in der wir es uns bequem gemacht hatten, auf Dauer nicht funktionieren kann. Sie war eine Lehrstunde, ein Augenöffner, eine Zäsur. Sie führte zu Verwerfungen, die uns nach wie vor beschäftigen. Die meisten von uns leiden noch immer an den unterschiedlichsten wirtschaftlichen, psychischen oder gesundheitlichen Folgen der Pandemie. Und doch sind wir bereits mit anderen, noch bedrohlicher wirkenden Krisen konfrontiert.

Das Buch beschreibt, wie Menschen auf Krisen reagieren: nicht sonderlich human. Liegt es an der fehlenden Empathie?

Ich befürchte: ja. Eine Verrohung der Welt ist unübersehbar, im kleinen Gesellschaftlichen wie im großen Politischen. Verhärtung der Fronten und Verlust der Menschlichkeit, wohin man blickt. Dies kann sich wieder ändern, nur scheinen im Moment die wenigsten dazu bereit, aufeinander zu zu gehen. Ich hoffe, es führt nicht in noch mehr Barbarei, so wie wir das aus der Geschichte kennen.

Hans Platzgumer über die Arbeit an seinem Roman

Sie haben jahrelang recherchiert, haben sich mit ihrem Freund Carl Tokujiro, einem Japaner, auf die Reise gemacht, sich ausgetauscht usw. Sieht man sich den Rechercheaufwand an, klingt das eher nach einer wissenschaftlichen Arbeit als nach einem Roman?

Einen historischen Roman zu schreiben, bedeutet notgedrungen zuerst immer wissenschaftliche Arbeit. Man recherchiert, trägt Fakten zusammen, wertet sie aus, beurteilt, verwendet oder verwirft sie. Dieser Lernprozess ist eher bereichernd als mühsam, wenn einen das Thema fesselt. Ich habe immer gerne gelernt – aber nur die Dinge, die mich interessierten, nicht jene, die mir aufgezwungen wurden. Irgendwann besitzt man dann einen ausreichenden Pool, um die Atmosphäre und Hintergründe der Story zu verstehen. Hier beginnt der literarische Prozess: Ich kann und darf, was mir an Fakten zur Verfügung steht, mit meinen eigenen Vorstellungen vermengen. Die Fiktion kommt ins Spiel. Und das Luxuriöse an diesem Projekt war, dass mir für die Recherche über acht Jahre hinweg mein Partner Carl Tokujiro Mirwald zur Verfügung standen. Benötigte ich irgendeine historische oder kulturelle Kleinigkeit, er war zur Stelle.

Das Buch, die Entstehung des Buches, klingt wie eine Lebensgeschichte, ein Werk, dass Sie schon seit Jahren mit sich herumtragen, Ihnen mehrfach den Schlaf geraubt hat. Wie schwierig bzw. erleichternd war es für Sie, dieses Projekt nun endlich abzuschließen?

Ein Roman ist immer eine mehrjährige Arbeit. In diesem Fall dauerte es besonders lang. „Taisho“, wie wir direkt Involvierten das Projekt immer nannten, wurde ein Teil meines Lebens. Es war acht Jahre lang immer da. Nun gebe ich es hinaus, und ja, das ist emotional aufwühlend zu sehen, wie es von nun an alleine seinen Weg gehen wird. Ich erinnere mich daran, wie ich 1987 am Tag nach meiner Matura daheim ausgezogen und mit allem, was ich tragen konnte, nach Wien übersiedelte. Meine Mutter schaute aus dem Fenster und winkte und weinte. Mit Taisho geht es mir heute wohl ein wenig wie ihr damals.

Wie groß war die Gefahr, dass das Buch eine Neverendingstory werden könnte?

Diese Gefahr besteht bei jedem Romanprojekt. Man kann sich immer irgendwie verzetteln, verfädeln, in Sackgassen geraten. Ich habe in meiner Karriere genügend Manuskripte in den Müll geworfen. Taisho hat, auch wenn es öfters an der Kippe stand, überlebt.

Platzgumer: "Die Erfahrung, die ich mein Leben lang mit meinem Vater gemacht habe, eröffnete mir den Zugang zu Hauptmann Amakasu."

Sie versetzen sich in die Perspektive von Masahiko Amakasu, dem Hauptmann der Kaiserlichen Armee, um die Geschehnisse zu erzählen. Warum ausgerechnet diese Figur, ein Nationalist, Traditionalist, einer, der ganz anders tickt als Sie?

Dieser Mann tickt zwar vordergründig völlig anders als ich, ja, aber er hat im Laufe des Buches auch zunehmend Zweifel an seiner Haltung. Es ist ja ein Entwicklungsroman, letztendlich ein Antikriegsroman, der von einem Militärhauptmann zu einem Zeitpunkt erzählt wird, an dem er zum ersten Mal in seinem Leben ehrlich und reflektiert den Geschehnissen gegenübertreten kann. Mich interessieren die inneren Konflikte dieser Persönlichkeit, die Veränderungen, die sich im Laufe ihres Lebens in ihr abspielen, die Narben, die das ständige Ringen mit sich und anderen in ihr hinterlassen. Ein solch zwiespältiger Mensch fordert meine Empathie eher ein als ein sauberer Held. Auch wenn er Schreckliches geschehen lässt, kann ich ihm letztendlich Verständnis entgegenbringen. Ich kann ihm gleich wenig wie er sich selbst verzeihen und leide mit ihm mit. Das geht, weil er kein Monster ist, sondern ein Mensch, letztendlich nicht viel anders als Sie oder ich.

Hat das Buch, die Geschichte auch mit Ihnen persönlich zu tun? Sie schreiben ja, dass Amakasu Sie an ihrem Vater erinnert.

Die Erfahrung, die ich mein Leben lang mit meinem Vater gemacht habe, eröffnete mir den Zugang zu Hauptmann Amakasu. Auch mein Vater war Polizeichef, war Traditionalist, erzkonservativ und patriotisch. Ich hasste all dies an ihm und stellte mich soweit wie möglich dagegen. Und doch, versteckt zwischendrin, sah ich ihn auch als Menschen, der mir nahestand, ob ich wollte oder nicht. Ich erkannte, dass da auch andere Werte und Charakterzüge in ihm steckten, Positives, Ehrenwertes, Redliches. Ich weiß, dass er selber ständig mit sich im Kampf war, weil er stets Richtiges tun wollte und immer wieder in Zweifel geriet, ob das, was er nach außen hin tun musste, das Richtige war. Diese Zerissenheit, dieses Pendeln zwischen Richtig und Falsch, das wir alle stets erleben, wenn wir uns Gedanken darüber machen, das interessierte mich auszuloten.

Der Taishō-Kaiser, der von 1912 bis 1921 regierte, hatte, auch aufgrund einer angeborenen neurologischen Krankheit, eine andere Vorstellung vom Regieren als seine Vorgänger. Welche Vorstellungen waren das? Und was war das Problem?

Er wollte und konnte aufgrund seiner schlechten physischen Verfassung und seiner neuartig liberalen, romantisch idealisierten Ideen das Land nicht mit der gewohnten Stärke, Härte, Autorität führen, wie es seine Vorgänger taten. Diese aus meiner heutigen Sicht bewundernswerte Offen- und Ehrlichkeit führte rasch zu einem vielschichtigen Aufbegehren, zu lautem Rufen nach Veränderung, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einerseits und zu immer schonungsloserer Zerschlagung derartiger Bestrebungen durch das Militär andererseits.

Sind die Probleme von damals mit den Problemen von heute vergleichbar?

Diverse, vor allem technologische Parameter sind anders, aber im Grunde besteht die Ungleichheit und Ungerechtigkeit wie früher weiter. Auch sind die Mechanismen der Unterdrückung gleich geblieben. In ihrer Verzweiflung begehren heute immer mehr Menschen auf, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie wagen den Aufstand, so aussichtslos er scheint. Der globale Süden will die Hegemonie des Westens nicht länger dulden, Frauen endlich das nach wie vor vorherrschende Patriarchat stürzen, Minderheiten trauen sich lauter denn je ihre Rechte einzufordern. All dies ist wichtig und muss geschehen. Doch diejenigen, die Privilegien genießen, widersetzen sich. Sie wollen ihre Position nicht aufgeben und haben nach wie vor die effizienteren Mittel zur Hand.

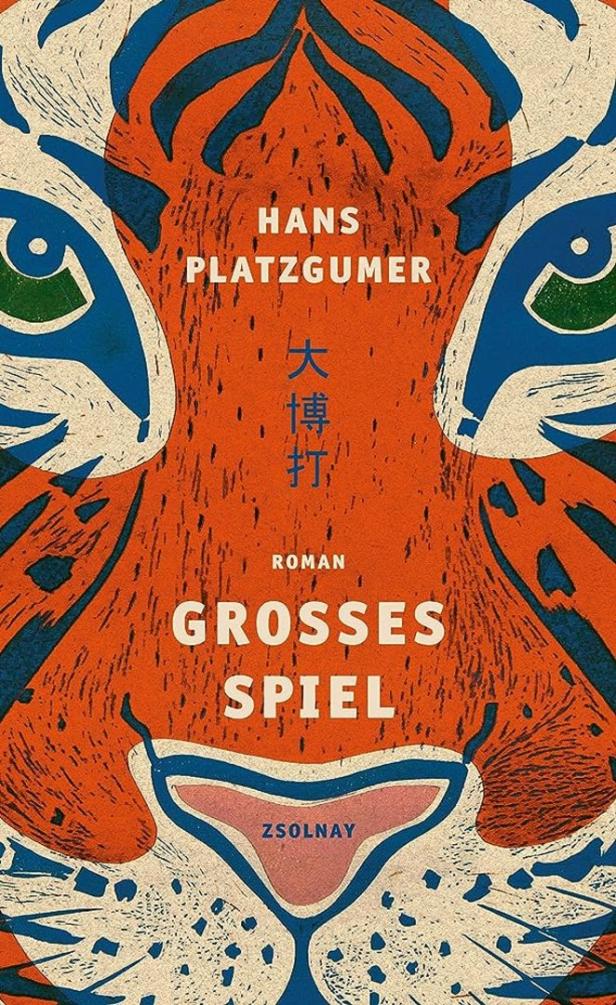

Hans Platzgumer: „Großes Spiel“. Zsolnay. 336 Seiten. 26,80 Euro

Was hat das Kantō-Erdbeben, das sich am 1. September zum hundertsten Mal jährt, mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation zu tun?

Ein Erdbeben ist zwar eine Naturkatastrophe aber zugleich auch ein politisches Ereignis. Mit einem Schlag in mehr oder weniger unvorhersehbarer Intensität zeigt die Natur, was im Vorfeld falsch gelaufen ist, und das Leid, das großteils Unschuldige und Unterprivilegierte am Härtesten trifft, wird sofort machtpolitisch instrumentalisiert. Es sind dieselben Mechanismen, wie sie beim verheerenden Beben in der Türkei im Februar zu beobachten waren. Auch über andere aktuelle Naturkatastrophen lässt sich das gleiche sagen, seien es Corona oder die verheerenden Zuspitzungen des Klimawandels, mit denen wir zu kämpfen haben. Nur der Grad der direkten Verursachung und Mitschuld des Menschen sowie der Zeitrahmen, in dem sich diese Katastrophen abspielen, variieren. Ein Erdbeben zerstört in Sekundenschnelle, wofür Corona Monate und die Klimaerwärmung Jahre braucht.

Welche Umstände des täglichen Lebens, der aktuellen Nachrichtenlage und der zahlreichen Beobachtungen der Gesellschaft lassen Sie verzweifeln?

In erster Linie ist es die zunehmende Vereinfachung und Verkürzung an sich komplexer Gegebenheiten, die mich verzagen lässt. Es geht fast ausschließlich um spektakuläre Bilder, Schlagzeilen, Hashtags und Tweets. Hintergründe und echte Inhalte bleiben oft auf der Strecke.

Was gibt Ihnen Hoffnung, Zuversicht?

Dass ich letztlich nicht wissen kann, wie es weitergeht. Die Unschärfe der Zukunft ist mein Trost.

Zum Buch erscheint auch Musik. Was war die Idee dahinter?

Für das Album „Taisho Romantica“ haben wir Originaltexte von zehn unterschiedlichen Persönlichkeiten der Taisho-Epoche vertont. So erlauben wir den Romanfiguren, die ich im Buch mit literarischer Freiheit dargestellt habe, sich in ihren eigenen Worten auszudrücken. Alle haben sie ja viel geschrieben, sowohl Tagebucheinträge wie lyrische oder politische Texte. Carl hat diese Schriften collagiert, ich habe dazu ziemlich eigenwillige Popmusik produziert, die von den Exotica-Werken der 50er-, 60er- und 70er-Jahre beeinflusst ist. Es ging mir musikalisch um eine gewisse Zeitlosigkeit. Für meine Verhältnisse kann es vielleicht Easy Listening genannt werden, was dabei herausgekommen ist. Teils ist es sehr luftig leicht, teils sehr berührend.

Text, Ton und Lesung: Zu seinem neuen Roman „Großes Spiel“ (Zsolnay) serviert Hans Platzgumer, geboren 1969 in Innsbruck, auch Musik. Die Songs (siehe Videos oben) auf der CD „Taisho Romantica“ sind der Soundtrack zur Geschichte. Platzgumer wird am 7. 9. um 19 Uhr bei Thalia Wien-Mitte sein Buch präsentieren.

Kommentare