Ein Wunderkind in der Isolation

Gleich vorweg: Wenn Sie die Klemens Brosch-Werkschau 2016/’17 in der Oberösterreichischen Landesgalerie und dem Linzer Stadtmuseum Nordico verpasst haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit, den Besuch in der Orangerie im Unteren Belvedere nachzuholen (bis 3. Juni) !

Doch auch wer damals die Hebung dieses Bilderschatzes wahrgenommen hat, wird nun, in der verdichteten, im Kern aber gleich gebliebenen Schau erneut mit tiefen, verstörenden und widersprüchlichen Eindrücken von dannen ziehen.

Die Ausstellung erzählt von einem Ausnahmetalent in einem Zwischenraum der Kunstgeschichte um den Ersten Weltkrieg (hier harmoniert sie mit der angrenzenden Schau „Klimt ist nicht das Ende“). Sie erzählt aber auch eine tragische Lebensgeschichte, die den Linzer Künstler in die Morphiumsucht und 1926, mit 32 Jahren, zum Selbstmord trieb.

Manischer Zeichner

Wo also berührt das menschliche Schicksal, wo die Kunst? Derlei Fragen drängen sich auf, wenn man im großen Saal der Orangerie die Vielzahl an Blättern abschreitet.

Viel Raum ist dem Frühwerk gewidmet, das in Broschs Fall das Werk eines Wunderkinds ist: Seinem Lehrer soll er einmal gesagt haben, dass er über die Ferien „tausend Skizzen“ gemacht habe, was dieser als Frechheit wertete und mit einem Klassenbucheintrag strafte. Das Zeichentalent blieb ihm aber nicht verborgen, das belegt in der Schau ein – abseits der künstlerischen Fächer eher mieses – Schulzeugnis.

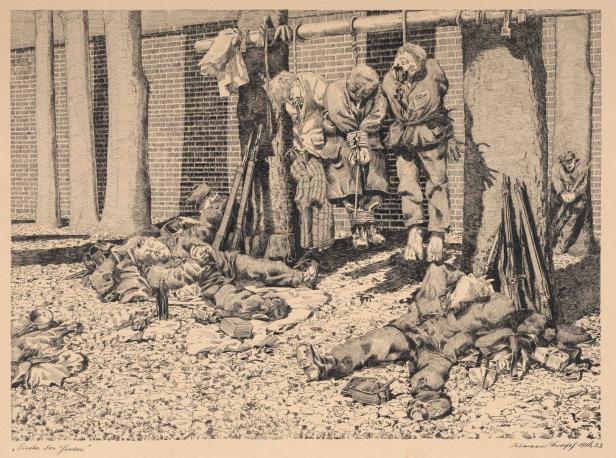

Broschs frühes Werk ist einer „peinigenden Präzision, einem manischen Ausdruckszwang verhaftet“, wie es Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller ausdrückt. Sie sieht Parallelen zu den von der Wiener Secession verehrten Künstlern Max Klinger und Alfred Kubin, aber auch zu Größen der Romantik wie Caspar David Friedrich.

Die romantische Faszination mit der „anderen Seite“ zeigt sich auch im Werk von Brosch: Neben Naturstudien entstanden bald fantastische Visionen. Bei aller Brillanz weht der Geist des 19. Jahrhunderts aus diesen Blättern, das Repertoire gemahnt an Odilon Redon und Karl Wilhelm Diefenbach.

Die Frage, ob Brosch in der Lage gewesen wäre, so wie Klimt und Schiele, aber auch Alfred Kubin eine originäre Bildsprache zu entwickeln, wird durch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs verkompliziert. In Galizien war Brosch damals nicht nur mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert, er wurde auch mit Morphium behandelt. Es war der Beginn seiner Junkie-Laufbahn.

Kein Ausgang

Die Blätter, die Brosch ab 1920 zunehmend auch in Aquarell-Technik schuf, sind häufig Paraphrasen des eigenen Leids: Darstellungen von einsamen Reitern im Gewitter oder in engen Schluchten, abgebrochene Brücken oder Szenen in unbezwingbaren Gebäuden begegnen da. Kaum jemals schien sich der Künstler Inspiration von außen, sei es aus Literatur, Kunst oder der Natur, zu holen. In diesem Sinn bleibt auch die Moderne in Broschs Werk außen vor, sieht man von Auftragszeichnungen, die Maschinen zeigen, ab. Am Ende malte er Dinosaurier.

Die Isolation spiegelte sich auch im Umgang mit den Bildern wider: Landesgalerie und Stadtmuseum erwarben den Großteil des Werks, teils von der verarmten Witwe Broschs. Weite Verbreitung fand es nicht.

Die Frage, ob Brosch heute im Kunst-Kanon aufschiene, hätte er länger gelebt, hallt am Ende dieser Schau nach wie der Refrain des Beach-Boys-Songs „I Guess I Just Wasn’t Made for These Times“: Vielleicht war Klemens Brosch einfach nicht für seine Zeit geschaffen.

Kommentare