Rushdies Attentats-Bericht: Das Letzte, was sein rechtes Auge je sehen würde

Der Moment des Angriffs läuft noch immer wie in Zeitlupe vor ihm ab. „Dann sah ich aus dem rechten Augenwinkel – das Letzte, was mein rechtes Auge je sehen würde – aus der rechten Seite des Sitzbereichs einen Mann in Schwarz auf mich zurennen.“ Rushdie erstarrt. „Um mich zu schützen, hebe ich die linke Hand. Er stößt das Messer hinein. Danach folgen noch viele Stiche – in meinen Nacken, meine Brust, in mein Auge, überallhin. Ich spüre, wie meine Beine nachgeben, und ich falle.“

Der 12. August 2022 war ein Freitag, die Sonne schien in Chautauqua im Südwesten des Bundesstaats New Yorks. Es war kurz vor elf, als Salman Rushdie auf der Bühne des örtlichen Amphitheaters von einem Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet wurde. In dem Moment, als er dabei war, darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellern einzusetzen, hatte ihn die Bedrohung, mit der er seit dreiunddreißigeinhalb Jahren lebte, eingeholt.

1989 hatte das iranische Regime zum Mord an Salman Rushdie wegen angeblicher Gotteslästerung aufgerufen und er hatte sich während dieser Jahre „manches Mal vorgestellt, wie mein Attentäter sich aus diesem oder jenem Publikum löst und auf ebendiese Weise mir entgegeneilt. Als ich nun die mordlüsterne Gestalt auf mich zustürzen sah, war mein erster Gedanke daher: Da bist du ja. Du bist es also.“

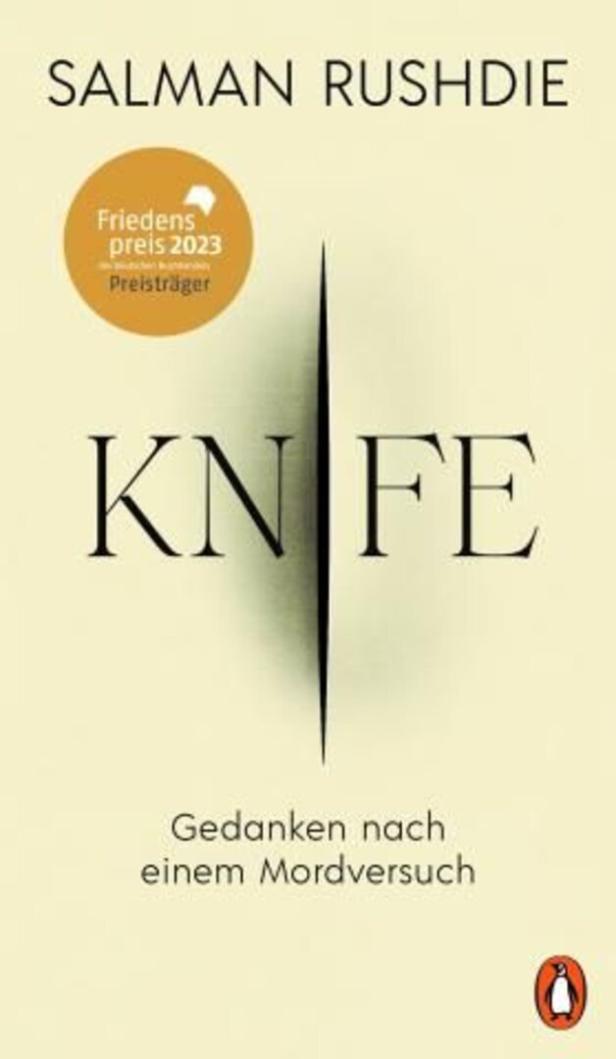

Im heute erschienenen autobiografischen Tatsachenroman „Knife“ verarbeitet Rushdie den Mordanschlag. Unter anderem erzählt er eine Geschichte von Angst: Kurz vor dem Attentat hatte er eine Vorahnung und wäre am liebsten nicht zu dem Vortrag gegangen. Auch von Dankbarkeit ist die Rede: Rushdie hat das Buch seinen Lebensrettern gewidmet. Denen, die auf die Bühne stürmten, um den Mann mit dem Messer zu bändigen, und denen, mit deren Hilfe er sich zurück ins Leben kämpfte.

Und natürlich geht es auch um Rushdies Lebensthema: Den Kampf gegen Aufklärungsfeindlichkeit. Mit diesen Worten zeigte unter anderem der französische Präsident Macron Anteilnahme. Rushdie zitiert ihn, denn nicht nur persönliche Durchhalteparolen, auch öffentliche Anteilnahme etwa durch deutliche Worte von Politkern trugen zur Heilung bei.

Der Attentäter hingegen hatte wenig Ahnung vom Schriftsteller Rushdie, er hatte sich kaum über den Mann, den er töten wollte, informiert, fand ihn bloß „unredlich“. Rushdie nennt den Mann in Gedanken „Arschloch“. Im Text dann „schicklicherweise“ einfach „A“. Er will ihn im Gefängnis treffen, seine Frau ist jedoch dagegen. Immerhin wird er sich A. in Häftlingsuniform vorstellen und sich darüber freuen – und seine Frau wird Rushdie am Ende vor dem Gefängnis fotografieren.

So bizarr es klingt: Zuweilen ist „Knife“ eine vergnügliche Lektüre. Man erfährt allerlei Nebensächlichkeiten, etwa, dass Rushdie am Tag des Attentats ein Croissant aß und im Krankenhaus die „widerwärtige Schmach“ eines Katheters erdulden musste.

Rushdie wirft aber natürlich auch die großen Fragen des Lebens auf – etwa, was den Menschen an sich ausmacht, schließlich zeigte sich diese Spezies bei dem Anschlag von ihrer schlimmsten und ihrer besten Seite, Mordlust und Hilfsbereitschaft.

Salman Rushdie: „Knife“; Übersetzt von Bernhard Robben.Penguin; 256 Seiten.

26,50 Euro; KURIER-Wertung: Viereinhalb von fünf Sternen.

Leben und Tod

Und klar geht es auch um Leben und vor allem Tod. „Der Tod kam auch auf mich zu, aber ich fand nichts Besonderes daran.“ Rushdie bleibt immer erfrischend auf dem Boden. Lichttunnel, hält er fest, sah er keinen, während er zu sterben glaubte. Rein gar nichts Übernatürliches. Mit der Behauptung mancher, eine „höhere Macht“ habe ihn beschützt, fängt der Atheist wenig an. „Sollte ich plötzlich glauben, vom Himmel herab habe sich eine schützende Hand über mich gelegt und das Leben eines Ungläubigen geschützt? Was denn noch?“

Rushdies Verleger hat „Knife“ zum literarischen „Weltereignis“ ausgerufen und vorausgeschickt, es handle sich um „große Literatur“. Berufsbedingte Lobhudelei, gewiss. Doch sie könnte passen.