Salman Rushdies Sieg der Worte

Für den größeren Teil der westlichen Welt und vielleicht auch für Salman Rushdie selbst war die so genannte Fatwa, die der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khomeini, 1989 über ihn verhängt hatte, in weite Ferne gerückt. Die Chronik seines angekündigten Todes schien den britisch-indischen Autor, der seit 2000 in New York lebt, nicht mehr zu interessieren. Und religiöse Eiferer, das hat er immer wieder betont, hat er nie erst genommen.

Kurz vor dem Attentat vom 12. August, bei dem er ein Auge verlor, hatte Rushdie das Manuskript von „Victory City“ fertiggestellt. Ein vor Erzähllust strotzender Roman um indische Geschichte und Mythologie. Und anders als in den „Satanischen Versen“, wegen derer Rushdie der Blasphemie bezichtigt wurde (vor allem von Leuten, die den Roman nicht gelesen hatten), macht er sich nun tatsächlich ein bisschen lustig. Nicht über Religion per se, aber über religiöse Eiferer und deren Gottesstaat-Fantasien.

In „Victory City“ erzählt Rushdie die Geschichte des Königreichs Vijayanagar, das ab dem 14. Jahrhundert 200 Jahre lang existiert hat. Es war nach einer gleichnamigen Stadt (deutsch: „Stadt des Sieges“) benannt. Viel weiß man heute nicht mehr darüber und so schreibt Rushdie, wie es gewesen sein könnte. Er konstruiert seinen Roman rund um ein angeblich gefundenes mittelalterliches Sanskrit-Epos, geschrieben von einer blinden Poetin, beendet am letzten Tag ihres zweihundertsiebenundvierzig Jahre dauernden Lebens.

Salman Rushdie: Victory City. Penguin. Übersetzt von Bernhard Robben

416 Seiten 27,50€

KURIER-Wertung: 4 von 5 Sternen

Das gewaltige Prosagedicht enthält die Geschichte besagter Stadt, gegründet von der Poetin selbst, damals ein junges Mädchen namens Pampa Kampana, ausgestattet mit göttlichen Fähigkeiten. Unter anderem der, sehr alt zu werden, dabei aber körperlich lange jung zu bleiben. Noch mit 90 sieht sie aus wie 25.

In vier Teilen – Geburt, Exil, Ruhm, Untergang – wird davon berichtet, wie Pampa aus dem Nichts (genauer gesagt aus Gurkensamen) eine Metropole zaubert, in der religiöse Toleranz herrscht. Beschnitten oder unbeschnitten, ist hier völlig egal. Außerdem herrscht hier annähernd Gleichberechtigung. Die stärksten Palastwachen sind Frauen, und die Königin – Pampa selbst, schließlich ist dies auch ihre Lebensgeschichte – hat neben dem Gatten (ein ehemaliger Viehhirt namens Hukka) auch einen Lover (Diego, „schön wie der helllichte Tag“.) Ihre drei Töchter, die höchstwahrscheinlich von Lover Diego und nicht vom König stammen, wachsen zu emanzipierten, starken Frauen heran. Aber alles hat ein Ende, auch die von Pampa herbeigezauberte ideale Welt. Krieg und religiöser Fanatismus halten Einzug. Statt friedlichem Miteinander der Buddhisten, der Jainisten und der Muslime herrscht nun Orthodoxie. Kontrolliert von einem Führungsgremium von Heiligen, genannt Senat Göttlicher Überlegenheit– kurz SGÜ. Spätestens da weiß man: Das hier ist – auch – Satire.

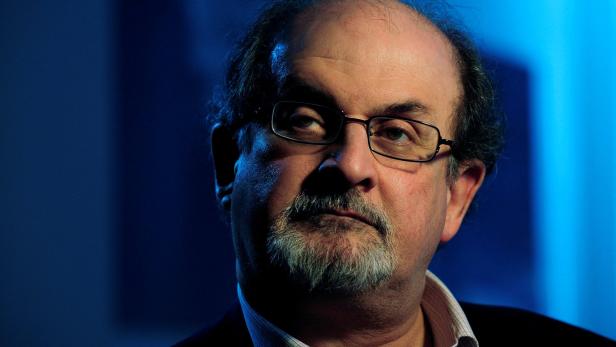

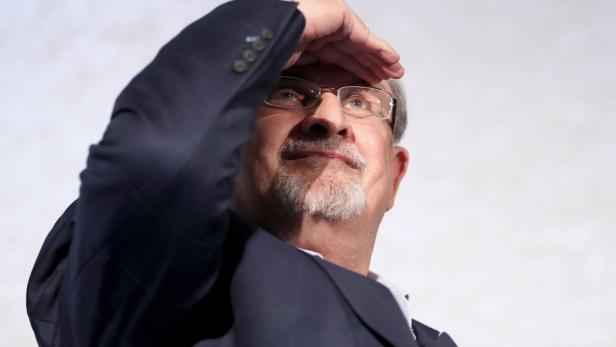

Salman Rushdie im Frühjahr 2023, acht Monate nach dem Attentat, bei dem er ein Auge verlor

Pampa wird nicht nur ihre Kinder leben und sterben sehen, sondern auch den Untergang der von ihr geschaffenen Metropole erleben. Opulent und überladen wirkt diese Wundergeschichte stellenweise. Wäre da nicht der erzählerische Trick, so zu tun, als handle es sich bei diesem Text um eine uralte Überlieferung. So holt Rushdie all die prächtigen Tempel, die bösen Gelehrten und die fliegenden Prinzessinnen dann doch wieder auf den Boden zurück. Immer wieder kommentiert der Erzähler in kursiv geschriebenen Anmerkungen das Geschehen, oft in leicht sarkastischem Ton. Leitet über, kürzt ab, ordnet ein, kündigt an: „Später wird man sich anderen, übelwollenden Affen stellen müssen, doch die entsprechenden Ereignisse sollen hier nicht vorweggenommen werden.“ Konkret kündigt er unheilbringende rosa Affen an, europäische Kolonialisten. Neben den Gefahren des religiösen Fanatismus und der Stärke der Frauen eines von Rushdies Lieblingsthemen.

Die Plädoyers in diesem Sinne wirken stellenweise karikaturenhaft. So folgen den prächtigen Töchtern der Protagonistin Söhne, die schon als Achtjährige miese Typen sind und den Anfang des Untergangs einleiten. Die Macht der Frauen indes illustriert Rushdie unter anderem mit weiblichen Kampfkünsten, die an Martial-Arts-Filme denken lassen: Prinzessinnen fliegen durch Baumkronen und laufen senkrecht Mauern hinauf – erinnert an Ang Lees Film „Tiger & Dragon“. Nicht die schlechteste Referenz.

Die stärkste Fürsprache dieses Romans aber, und das völlig ironiefrei, ist jene für die Macht der Worte und die Lust am Erzählen. Rushdie schreibt, die Menschen brauchen Geschichten, um zu erfahren, wer sie sind. Und seiner Protagonistin Pampa Kampana, der mutmaßlichen Verfasserin des wiederentdeckten Uralt-Epos, legt er zuletzt in den Mund: „Ich selbst werde nun auch zu nichts. Was bleibt, ist die Stadt der Worte. Worte sind die einzigen Sieger.“