Was bringen Buchpreise Autoren und Verlagen wirklich?

Wie mühsam ist das bitte: Hinfahren, fade Rede anhören, freundliche Nasenlöcher machen und dann auch noch mit den Leuten, die einen ausgezeichnet haben, Smalltalk führen! Thomas Bernhard hasste Preisreden ebenso wie das Tamtam rundherum. Das Preisgeld allerdings, das nahm er gerne, wie er in seinem Buch „Meine Preise“ schildert.

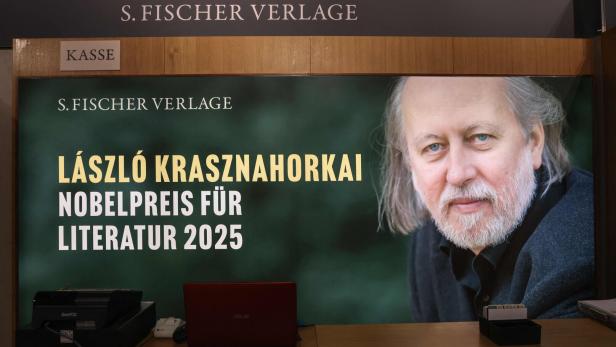

Abgesehen vom Geld: Was bringen Literaturpreise und wie nachhaltig ist ihre Bedeutung? Werden wir nächstes Jahr noch wissen, dass 2025 der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai den Literaturnobelpreis gewonnen hat? Kann sich noch jemand an 2024 erinnern? Das war doch diese Koreanerin ... Und das Jahr davor? Das weiß man vielleicht noch, der Name ist kurz und hat Österreichbezug: Der Norweger Jon Fosse lebt zeitweise in Hainburg, den merkt man sich.

Für die Ewigkeit?

Gewiss, das öffentliche Interesse ist ein flatterhafter Vogel. Aber hat, wer mit großen Preisen gewürdigt wird, finanziell ausgesorgt? Rund eine Million Euro Preisgeld erhält, wer mit dem prestigeträchtigen Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird, dazu gibt es eine Medaille und ein Diplom, das kann man sich aufhängen und später einem Literaturarchiv vermachen, das garantiert zumindest ein Stückchen Ewigkeit. Das Geld indes ist flüchtig. Die Gewinnerin von 2022, die Französin Annie Ernaux, behauptete, sie wüsste nicht, wohin mit der knappen Million, und habe sie daher ein Jahr nach der Preisverleihung noch nicht abgeholt.

Umgekehrt klagte der Schweizer Clemens Meyer voriges Jahr öffentlichkeitswirksam, dass er den Deutschen Buchpreis allein deshalb hätte gewinnen müssen, weil er Steuerschulden und Scheidungskosten zu begleichen habe. Mit 25.000 Euro Preisgeld hätte er sich wohl auch nicht dauerhaft saniert, sein Jammern aber hat den Nicht-Ausgezeichneten in Erinnerung gehalten.

Abgesehen von Aktionismus: Wie schlagen sich Preise auf Künftiges nieder? Und was bringen sie dem Buchhandel? Das hängt vom Autor ab, sagt Peter Breuer-Guttmann, Vertriebsleiter beim Hanser Verlag in Österreich. Er nennt als Beispiel für wenig nachhaltigen Erfolg den Schweden Tomas Tranströmer. Mit ihm wurde 2011 ein Lyriker ausgezeichnet, den zuvor nur Eingeweihte kannten. Ein Band mit seinen gesammelten verfügbaren Gedichten verkaufte sich daraufhin gut bei Hanser. „Aber das war eine einmalige Geschichte“, sagt Breuer-Guttmann. Neben der Frage, wie bekannt ein Autor oder eine Autorin vor dem Preis war, geht es auch darum, wie zugänglich seine Literatur ist und welche Breitenwirksamkeit sie folglich verspricht.

Schwierige Ausgangslage

Eine Rolle spielt außerdem, wie viele Bücher des Preisträger es bereits gibt. Das auf Deutsch vorliegende Werk der Literaturnobelpreisträgerin 2024 Han Kang ist überschaubar und bei nur einem Verlag (Aufbau) erschienen – zuvor hatten viele Verlage ihren später berühmten Roman „Die Vegetarierin“ abgelehnt. Eine schwierige Ausgangslage. Umgekehrt ist es bei dem französischen Schriftsteller Patrick Modiano, Preisträger 2014. Von ihm gibt es unzählige Bücher auf Deutsch. Darunter kein klassisches Opus magnum, von dem es heißt, das müssen alle haben, sondern ein breites Spektrum, aus dem jeder sich etwas aussucht. Ideal.

Ein gutes Jahr

Geradezu ein Glücksfall ist es, wenn ein Nobelpreisträger einen neuen Roman hat. Den neuen Roman „Zsömle ist weg“ von Krasznahorkai hat S. Fischer für Dezember angekündigt. In jedem Fall kurbelt der Preis den Verkauf an und wer nicht schon vorher in alle Sprachen weltweit übersetzt wurde, wird es fortan. Am Erfolg freuen sich Autor ebenso wie Verlag: Nicht ein Leben lang, aber „man hat als Verlag ein sehr gutes Jahr.“

Und was ist mit anderen Buchpreisen? Immerhin soll es im deutschsprachigen Raum 800 Literaturauszeichnungen geben. Wie ist es etwa mit dem Deutschen und dem Österreichischen Buchpreis? „In Österreich sind sie sehr wichtig. Aber auch da gibt es Unterschiede. Wenn ein Österreicher den Deutschen Buchpreis gewinnt, verkauft er in Österreich ein Vielfaches von etwa einem Gewinner aus der Schweiz.“ Vorhersagen lässt sich jedoch wenig. Ein Blick auf die Verkaufszahlen der Preisträger des Österreichischen Buchpreises der vergangenen fünf Jahre zeigt völlig unterschiedliche Ergebnisse. Auch hier zählt, wie anspruchsvoll die Literatur des Ausgezeichneten ist: Ein Autor mit sehr hohem literarischen Anspruch verkauft sich anders als etwa Verena Roßbacher, die 2022 mit ihrem sehr zugänglichen Roman „Mon Chéri“ gewann.

Und was ist mit Nominierungen? Wenn Bücher auf Preisverdacht nachgedruckt werden? Die Phase zwischen Longlist und Shortlist gilt als besonders schwierig. Manche Großkunden bestellen standardmäßig alle Titel. Dann kann es vorkommen, dass die Bücher der Nichtausgezeichneten später zurückgeschickt werden. Und selbst bei Siegerbüchern gibt es keine Garantie, nicht auf der Auflage sitzen zu bleiben.

Manchmal können auch erfahrene Vertriebler Pech haben. Ausgerechnet das Siegerbuch des vergangene Woche vergebenen Deutschen Buchpreises, „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger, ist momentan vergriffen. Kein Einzelfall. Für Verlage ist es schwerer denn je, an Nachauflagen zu kommen. Denn die Druckereien haben große Rückstände. Das liegt weniger am Papierpreis als am Fachkräftemangel. Bei vielen Bestsellern gab es zuletzt Wartezeiten. „Normalerweise wartet man zwei, drei Wochen auf eine Nachauflage, jetzt waren es plötzlich acht. Wenn man dann einen nicht erwartbaren Bestseller hat, dann bringt einen das in die Bredouille. Denn man weiß nicht: Ist die Nachfrage in acht Wochen auch noch da?“, sagt Vertriebsexperte Breuer-Guttmann.

Beinhartes Geschäft

Literatur ist letztlich auch ein beinhartes Geschäft. Vom Schreiben leben können wenige Autoren und wenn, dann vor allem dank des Förderwesens und nicht vom Verkauf. Die Verkaufszahlen eines Arno Geiger oder eines Daniel Glattauer sprechen dafür, dass sich das Schreiben allein bei ihnen bezahlt macht.

Die deutsche Literaturwissenschafterin Carolin Amlinger hat 2021 eine umfangreiche Forschungsarbeit vorgelegt, die einen erschütternden Blick auf den prekären Literaten-Alltag wirft. Für „Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit“ hat sie 20 deutschsprachige Gegenwartsautorinnnen und -autoren anonym befragt. Und exemplarische Lebensrealitäten gezeigt, wie die jener 50-jährigen ostdeutschen Autorin, die ihre Altbauwohnung aus Geldnot aufgeben musste. Sie lebt von 900 Euro monatlich – an „Blues-Tagen“ denkt sie an das Alter und die zu erwartende, mickrige Pension. Amlinger macht in ihrem Buch klar, dass das Schicksal dieser Schriftstellerin keineswegs eine Ausnahme ist.

Es führt also mitunter kein Weg an alternativen Einnahmequellen vorbei. Clemens J. Setz, einer der wichtigsten österreichischen Schriftsteller, zuletzt mit dem Georg-Büchner-Preis und dem Österreichischen Buchpreis geehrt, sagte unlängst zum KURIER auf die Frage, ob er vom Schreiben leben könne: „Nein. Nur phasenweise. Ich mache alles Mögliche, Übersetzen, Artikel, Auftragsarbeiten, auch Mathematiknachhilfe.“

Kommentare