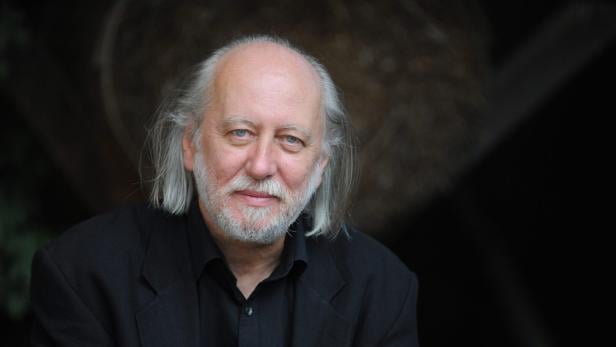

Literaturnobelpreis für László Krasznahorkai: Philosoph des Trostlosen

Es gibt durchaus Leserinnen und Leser, die sich für das Werk von László Krasznahorkai nicht erwärmen werden können. Solche mit einem Faible für konsequente Interpunktion zum Beispiel. Krasznahorkais Roman „Herscht 07769“ etwa besteht aus einem einzigen Satz. Und der geht über 400 Seiten. Auch Leserinnen und Leser, die sich von Literatur Trost erwarten, werden bei Krasznahorkai nicht bedient. Die Ansicht des ungarischen Schriftstellers ist: „Leser brauchen Literatur nicht als Medizin, nicht als Täuschung. Sondern weil sie jemanden brauchen, der ihnen sagt, dass es diese Medizin nicht gibt.“

Visionäres Werk

Es kommt also nicht von ungefähr, dass Krasznahorkai als „Meister der Apokalypse“ gilt. Ein Titel, den ihm Susan Sontag verliehen hat und der ausgiebig zitiert wurde, als ihm am Donnerstag ein neuer Titel zuteilwurde: Literaturnobelpreisträger 2025. Die Schwedische Akademie pries den Schriftsteller für „sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Macht der Kunst bekräftigt.“ Er sei ein „großer epischer Schriftsteller in der Tradition von Kafka bis Thomas Bernhard und zeichnet sich durch Absurdität und groteske Exzesse aus“. Die Jury des Österreichischen Staatspreises war schon vier Jahre früher dran: 2021 erhielt der 1954 in Gyula geborene Schriftsteller diese Auszeichnung für seine Beschreibungen „von heruntergekommenen Wirklichkeiten, enttäuschten Hoffnungen sowie der Gewalt gesellschaftlicher Zusammenhänge.“

Die sind schon Thema in seinem 1985 erschienenen Debütroman „Satanstango“, in dem die Trostlosigkeit eines fast verlassenen ungarischen Dorfs sich mit der Anfälligkeit für charismatische „Heilsbringer“ verbindet und eine düstere Bestandsaufnahme der kommunistischen Starre zeichnet. Diesen Roman verfilmte der Regisseur Bela Tarr, mit dem Krasznohorkai ab den späten Achtzigerjahren eine starke kreative Partnerschaft verband. Sechs Drehbücher – manche basierend auf seinen Romanen – schrieb er für Tarr. „Das Turiner Pferd“ erhielt 2011 den Großen Preis der Jury auf der Berlinale.

Heute noch aktueller

Universelle Untergangsszenarien, in denen trotz allem Humor durchscheint, und die auf beklemmende Weise heute aktueller wirken als bei ihrem ersten Erscheinen, sind das literarische Markenzeichen Krasznahorkais. Man findet sie etwa in den Romanen „Melancholie des Widerstands (1989) und „Krieg und Krieg“ (1999). Seine Bücher sind Bekenntnisse zum sprachlichen und formalen Experiment, eine Fertigkeit, deren Verschwinden im europäischen Roman er beklagt. Sein Werk ist auch fundamental von seinem Interesse und seiner Verehrung für Musik durchdrungen. So war schon „Satanstango“ gewissermaßen im Takt des Tanzes geschrieben. „Herscht 07769“ wiederum ist ein Koloss von Hommage an Johann Sebastian Bach.

Seinen Vorlass übergab der nunmehrige Literaturnobelpreisträgers im Vorjahr der Österreichischen Nationalbibliothek. Das passt, denn von Krasznahorkais literarischen Säulenheiligen sind nicht wenige Österreicher: Robert Musil, Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann, Heimito von Doderer. Und vor allem Franz Kafka: Ohne ihn und dessen „Gespür für die Atmosphäre“ hätte Krasznahorkai als Heranwachsender wohl nie mit dem Schreiben begonnen.

Ende der 80er durfte er Ungarn in Richtung Berlin verlassen. Sein Heimatdorf verließ er schon in einem Akt der Rebellion. Die Rückkehr glich einer Katastrophe des Verlusts: „Scheinbar war alles da, aber nichts davon war das, in das ich hineingeboren und aufgewachsen war“. Ein Gefühl, das auch die groteske Hauptfigur seines Romans „Baron Wenckheims Rückkehr“ (2018) erfährt.

Krasznahorkai wurde zum passionierten Reisenden. Längere Aufenthalte in Japan inspirierten seine Meditation von einem Roman „Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss“ (2005), aber auch den Erzählband „Seiobo auf Erden“ (2010).

Und das mit den langen Sätzen? Dafür hat der Nobelpreis-Laureat letztlich eine überzeugende Erklärung: „... weil ja auch unser Denken ein endloser stürmischer Prozess ist und keine Punkte kennt.“

Kommentare