Clemens J. Setz: „Ich war trotz allem sehr verlogen“

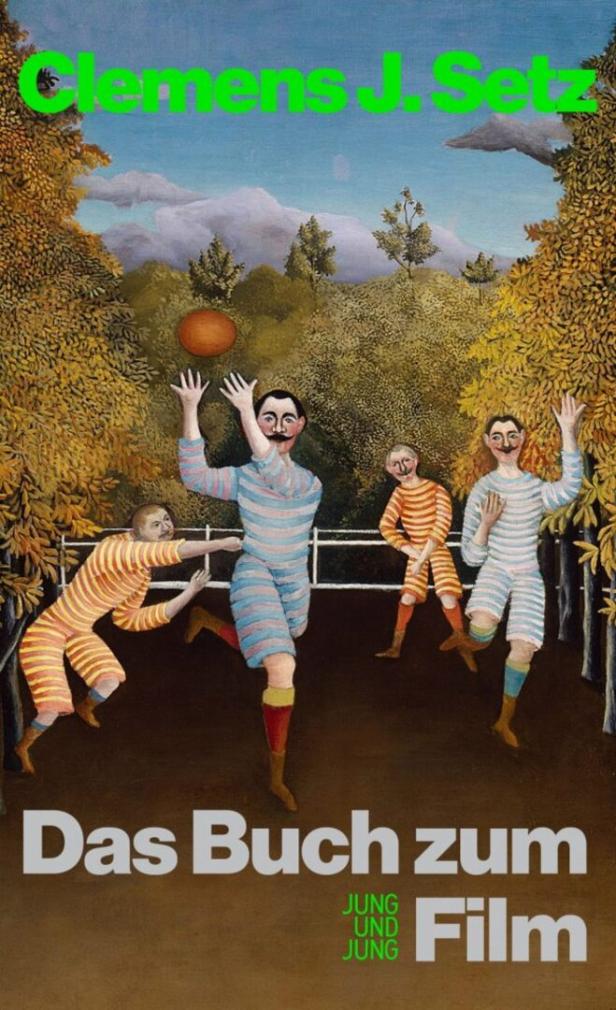

Wer war Clemens J. Setz, bevor er wurde, was er heute ist? Preisgekrönter Schriftsteller, einer der wichtigsten unserer Zeit. Mathematiker und Germanist, erfolgreicher Übersetzer, zuletzt mit dem Georg-Büchner-Preis 2021 und dem Österreichischen Buchpreis 2023 geehrt. Vor 25 Jahren war der 1982 geborene Grazer ein junger, bereits unfassbar belesener Mann, der, wie er später diagnostiziert, unbedingt selbst gelesen werden wollte. Kurz vor seinem 18. Geburtstag begann er, sein Leben, seine Ansichten und Erlebnisse schriftlich festzuhalten. Eine Art Tagebuch, die Setz nun unter dem Titel „Das Buch zum Film“ veröffentlicht hat.

Wesentlich darin ist unter anderem die Erinnerung, dass er schon als sehr junger Mann einen ausgeprägten Kinderwunsch hatte. Heute ist Setz Vater einer vierjährigen Tochter, der er gerne vorliest. In der Kinderliteratur sei das „ganze Spektrum menschlicher Erfahrung gut repräsentiert“, sagt er. Bei den Erwachsenen gehe es hingegen „immer ums Trauma.“ Vor allem stehe weniger das Erlebnis Buch als der, der es geschrieben hat, im Vordergrund. Der Autor müsse heute ein Vorbild sein. „So viel Mist brüllt nach unserem Geld und unserer Aufmerksamkeit, dass man wohlüberlegt entscheiden muss, wen man unterstützt. Konsumenten- und Leserentscheidungen fallen wie mit vorgehaltener Waffe. Wenn man sich für ein Buch entscheidet, muss man sich auch dem Autor, der Autorin verpflichten. Der oder die muss tugendhaft in jeder Hinsicht sein. Wer ein Buch kauft, wählt gleichsam ein politisches Amt.“

KURIER: Kauft man heute also „den neuen Setz“ und was drin steht, ist zweitrangig?

Clemens J. Setz: So ungefähr. Oder man kauft die neue Caroline Wahl.

Haben Sie schon ein Buch von ihr gelesen?

Ich habe das neue gekauft, aber noch nicht gelesen. Aber ich finde es wunderbar, dass jemand so viel Aufmerksamkeit mit Büchern bekommt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kritiker beinahe die Verpflichtung spüren, dagegen zu sein.

Dem KURIER hat ihr letztes Buch ganz gut gefallen.

Aber es gibt Diskussionen darüber und das ist gut, dadurch wird ihr Schreiben bedeutsamer und überzeugt Leute, die das vielleicht vorher nicht interessiert hat.

Und sie ist ein extremes Beispiel dafür, dass Autor und Werk nicht zu trennen sind.Was man ja durchaus der KI noch entgegensetzen kann.

Sicher, hier kooperieren Werk und Mensch. Das ist für eine so junge Frau vielleicht auch nicht einfach. Kann sein, dass diese Aufmerksamkeit nicht gut für die Seele ist, aber sie wird stark genug sein.

Vielleicht schafft die KI bald einen idealen Autor? Der auch als Mensch ideal ist?

Ich glaube nicht, dass es so linear verlaufen wird. Wenn man keinen Unterschied zwischen Mensch und KI mehr macht, ist der Wandel so groß, dass wir gar nichts mehr sagen können. Was heißt dann überhaupt ein Buch lesen? Mit wem redet man denn dann überhaupt? Dann ändert sich viel an der Welt. Das ist einer von diesen kaum betretbaren Zukunftsräumen, den man sich höchstens in einem langen Roman vorstellen könnte.

Sie haben schon mit 18 Dostojewski und Proust gelesen. Woher haben Sie das alles gehabt? Wo waren Ihre Inspirationen als junger Mensch?

Bis ich 16 war, habe ich gar nicht gelesen und saß nur vor dem Computer. Dann habe ich davon Migräne bekommen. Ich konnte in keinen Bildschirm mehr schauen. Ich war auf kaltem Entzug und habe etwas gesucht, das mich unterhalten kann, und habe Reclamhefte gefunden. Jazz und Klavierspielen war auch cool. Es war eine Rückstufung in der Unterhaltungstechnologie. Dann hat das eine immer das nächste inspiriert. Ich las Ernst Jandl und fand zu Friederike Mayröcker, bei ihr las ich von Proust.

Und Marcel Proust hat Sie mit 20 unterhalten?

Ja. Jetzt hör ich es als Hörbuch, gelesen von Peter Matić, hinreißend. Ich nehme es jetzt anders wahr. Mit Anfang zwanzig hat man nicht die Tiefe der Jahre.

Man kann es anders lesen. Ohne Richtig oder Falsch.

Als junger Mann hatte ich kein Nervensystem dafür. Ab dem dritten Band fand ich, dass die endlosen Unsinn quatschen. Heute sehe ich das anders. Es hat für mich viel mehr existenzielles Aroma.

Auch Proust, der sein Leben schwer asthmakrank im Bett verbrachte, ist ein schönes Beispiel für ein Werk, das schwer vom Autor zu trennen ist. So was Schwermütiges gefällt einem doch als junger Mensch, oder?

Ja, mit dieser Reduziertheit konnte ich mich immer identifizieren. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich die Tagebucheinträge durchgegangen bin. Von manchen Seiten habe ich alles gestrichen, bis nur ein Satz übrig blieb. Das, was mich heute noch anspringt.

Wie finden Sie den jungen Clemens? Mögen Sie ihn?

Ja, und ich sehe, dass viele Fragen, die er brennend ans Leben stellt, mittlerweile beantwortet worden sind.

Zum Beispiel?

Sein Schreien nach einem Kind, schon mit 19. Das ist lange gegangen. Meine ganzen Dreißigerjahre waren von dem Wunsch nach einem Kind geprägt. Ich habe das lange sublimiert in Philosophie und Schmerzmitteln.

Hat Sie etwas erstaunt am Wiederlesen Ihrer Tagebücher?

Ja, wie diszipliniert ich damals schon war. Auch beim Verwalten dunkler Familiengeheimnisse.

Stimmt eigentlich, was in Ihren Tagebüchern steht?

Ich fürchte, ich war trotz allem sehr verlogen. Das ist immer noch einer meiner Dämonen.

Können Sie vom Schreiben leben?

Nein, nur phasenweise. Ich mache alles mögliche, Übersetzen, Artikel, Auftragsarbeiten, auch Mathematiknachhilfe.

Clemens J. Setz

„Das Buch

zum Film“

Jung und Jung.

270 Seiten.

24 Euro