25 Jahre Kunstrückgabegesetz: Das große Schulterklopfen

Eine Einigung wurde erst nach elf Jahren erzielt: 2010 präsentierte Elisabeth Leopold das "Bildnis Wally" zurück in Wien

Am Dienstagabend lud Andrea Mayer zum Empfang ins Kulturministerium. Denn exakt 25 Jahre zuvor, am 4. Dezember 1998, war das Kunstrückgabegesetz veröffentlicht worden. Und stolz präsentierte die Kulturstaatssekretärin mit Clemens Jabloner, dem Vorsitzenden des Kunstrückgabebeirats, den Band „Restituiert“, herausgegeben von Birgit Kirchmayr und Pia Schölnberger (Kommission für Provenienzforschung). Er ist löblicherweise dem kürzlich viel zu früh verstorbenen Raubkunstexperten Leonhard Weidinger gewidmet.

Dennoch enttäuscht der etwas einseitige Jubel-Band. Im ersten Beitrag, ein Rückblick von Jabloner und Schölnberger mit dem Sonntagsredentitel „Wider das Vergessen“, heißt es, dass „die Beschlagnahme zweier Gemälde Egon Schieles aus der Sammlung Leopold im Museum of Modern Art in New York Ende des Jahres 1997“ die Auslöserin gewesen sei. Tatsächlich war es der 7. Jänner 1998. An jenem Tag ließ Staatsanwalt Robert Morgenthau das „Bildnis Wally“ und die „Tote Stadt III“ beschlagnahmen.

In Wien setzte eine hektische Provenienzforschung ein, an der sich auch Journalisten beteiligten. Die Frage wurde laut, ob es in den Sammlungen der öffentlichen Hand nicht noch viele weitere Kunstwerke gäbe, deren Herkunft zweifelhaft ist. Und bald ging es nicht mehr nur um den NS-Kunstraub, sondern auch um das unverfrorene Vorgehen der Behörden nach dem Krieg.

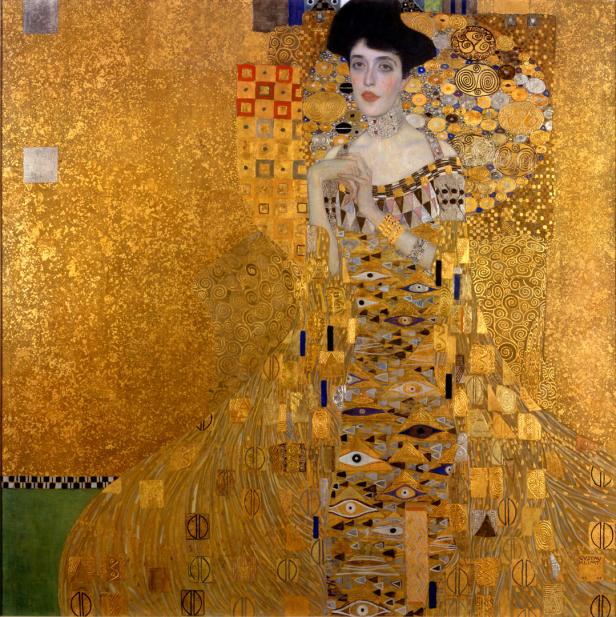

Wilfried Seipel, damals Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, tat alles, um die Recherchen Ihres Tratschpartners zu verunmöglichen. Doch Sektionsleiter Rudolf Wran, ein äußerst korrekter Beamter, half mir, an die Korrespondenz mit der geflüchteten Familie Rothschild zu kommen. Sie bewies, dass die wertvollsten Objekte der 1938 enteigneten Sammlungen im Gegenzug für eine Ausfuhrgenehmigung abgepresst worden waren, darunter das „Bildnis Tieleman Roosterman“ von Frans Hals. Die Recherche wurde 14. Februar 1998 veröffentlicht. Eine Woche später startete Hubertus Czernin im Standard die Serie „Das veruntreute Erbe“; u. a. legte er den Fall Bloch-Bauer rund um die „Goldene Adele“ von Gustav Klimt dar.

Die goldene Adele

Die SPÖ-ÖVP-Koalition sträubte sich, die legistische Grundlage für Rückgaben zu schaffen. Doch am 19. Juni 1998 brachte das Liberale Forum einen Gesetzesantrag ein. Die Regierung war daher gezwungen, einen eigenen Entwurf auszuarbeiten. Über all das erfährt man im Band „Restituiert“ kein Wort. Und auf Czernin (gestorben 2006), der mit der „Bibliothek des Raubes“ die Basis geschaffen hatte, wird nur in Fußnoten verwiesen. Noch dazu in einem Buch, das in dem von ihm gegründeten Verlag publiziert wurde.

Schuf mit der "Bibliothek des Raubes" die Basis: Publizist und Verleger Hubertus Czernin, 2006 zu früh gestorben

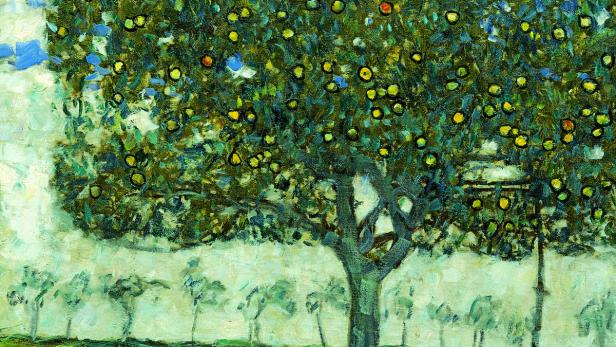

Jedenfalls: Am 6. November 1998 beschloss der Nationalrat einstimmig das Gesetz. 1999 erhielten die Rothschilds 250 Objekte zurück. Man sprach daher vom „Lex Rothschild“. Erst mit der Zeit wurde das Ausmaß offensichtlich: Seit 1998 behandelte der Beirat 397 Fälle, in 338 empfahl er eine Rückgabe. 15.800 Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Objekte sowie mehr als 52.000 Bücher, Manuskripte und Musiknoten wurden restituiert. Natürlich wurden im Laufe der 25 Jahre Fehler gemacht. Im Band „Restituiert“ geht man aber nicht einmal auf die irrtümliche Restitution von Klimts „Apfelbaum II“ ein. Schade. Denn eigentlich leistet Österreich Vorbildliches.

Was noch nachzutragen ist: Der nie zimperliche Sammler Rudolf Leopold kämpfte verbissen um die „Wally“, erst 2010 wurde mit den Erben von Lea Bondi-Jaray eine Einigung erzielt. Die „Tote Stadt III“ war bereits 1999 zurück nach Wien gekommen. Weil sie keine Raubkunst ist. Die Schwägerin des Vorbesitzers Fritz Grünbaum, Mathilde Lukacs, hatte das Bild zusammen mit anderen Schiele-Werken 1956 in Bern zum Verkauf gebracht. Die Grünbaum-Erben hören dennoch nicht auf, „Raubkunst!“ zu schreien – und sie hatten unlängst in Übersee Erfolg. Doch das ist eine andere Geschichte.

Kommentare