Der Fleischer von nebenan

Pferdefleisch. Das nimmt man dieser Tage ungern in den Mund. Der europaweite Skandal um falsch deklarierte Billigstware in Tiefkühlregalen hat die Lebensmittelbranche irritiert und die Konsumenten sensibilisiert. So mancher Pferdefleischhauer wiehert ob der anhaltenden Negativwerbung.

Nicht so Christoph Hödl.

Die Hofschlachtung dagegen ist ineffizient und teuer. „Die Tierarztkosten sind explodiert“, sagt Christoph Hödl. Jedes Tier muss vor und nach der Schlachtung begutachtet werden.

Hödl weiß, wie die großen Schlachtbetriebe arbeiten, wie sie arbeiten müssen, um Profit zu machen. Stundenlang seien die Tiere im Lkw unterwegs – quer durch Österreich und später mitunter, verpackt in Plastik, quer durch halb Europa. Über 3000 Kilometer von Rumänien bis nach Großbritannien hatte besagtes Pferdefleisch in den Fasern, ehe es beim Konsumenten war, bei den Hödls sind es gerade einmal 30 Kilometer. Hödl junior und senior holen die Tiere jede Woche selbst vom Bauern aus dem Tullnerfeld. 20 bis 25 Schweine, drei Stiere, drei Kälber, ab und zu ein Fohlen. Drei Mal in der Woche wird geschlachtet, von ein bis vier Uhr in der Früh.

Nicht so brutal

Christoph Hödl, 31, kräftige Statur, freundliches Lachen, trat in die Fußstapfen seines Vaters, seines Onkels, seiner Großmutter sowie seines Großvaters, der den Betrieb in Atzgersdorf vor 58 Jahren eröffnet hat.

Seither hat sich viel verändert im äußersten Süden Wiens, wo die Millionenstadt allmählich gen Niederösterreich ausfranst. Freie Flächen sind kantigen Wohnblöcken gewichen, Postämter wurden zusammengelegt, die Greisler gaben bereits davor auf. Eines ist noch immer wie vor fünfzig Jahren: Die Fleischhauerei Hödl und die Art, wie die Familie ihr Handwerk versteht.

„Wir behaupten, man schmeckt den Unterschied“, macht Hödl Werbung in eigener Sache, während der Vater die Reinigung der Geräte kontrolliert und Onkel sowie Großmutter die Fleischreste zurechtschneiden.

Es ist Vormittag, die grobe Arbeit ist erledigt, und Christoph Hödl hat Zeit für eine Führung durch den Betrieb. Die Familie wohnt im ersten Stock, nur der Onkel ein paar Gassen weiter. An den Schlachthof grenzt ein kleiner Stall, ausgelegt mit Heu. Die Tiere sollen sich im Stall noch einen Tag beruhigen können. „Wir hetzen sie nicht in den Tod.“

Fleisch ist Geld

So viel Zeit haben sie in den großen Schlachthöfen nicht. Die Nachfrage nach Fleisch ist groß, die Gewinnmargen sollen es ebenfalls sein. 60 Milliarden Tiere werden pro Jahr geschlachtet, neun für jeden Erdenbewohner.

Der jüngste Skandal ist nur einer von vielen Auswüchsen einer gigantischen Maschinerie. „Abgesehen von der absichtlich falschen Bezeichnung“, sagt Hödl, „wer will Fleisch aus Rumänien?“

Sein Geschäft läuft prächtig. „Ich hab’ den Eindruck, dass es den Leuten wieder wichtiger wird, was mit ihrem Fleisch geschehen ist.“ Quer durch Wien fahren die Kunden zu den Hödls, wenn um halb vier das Nachmittagsgeschäft anläuft. Nicht nur die Fleischhauerei hat Bestand, auch ihre dreistündige Mittagspause.

Der Autor und Restaurantkritiker Florian Holzer im Inverview

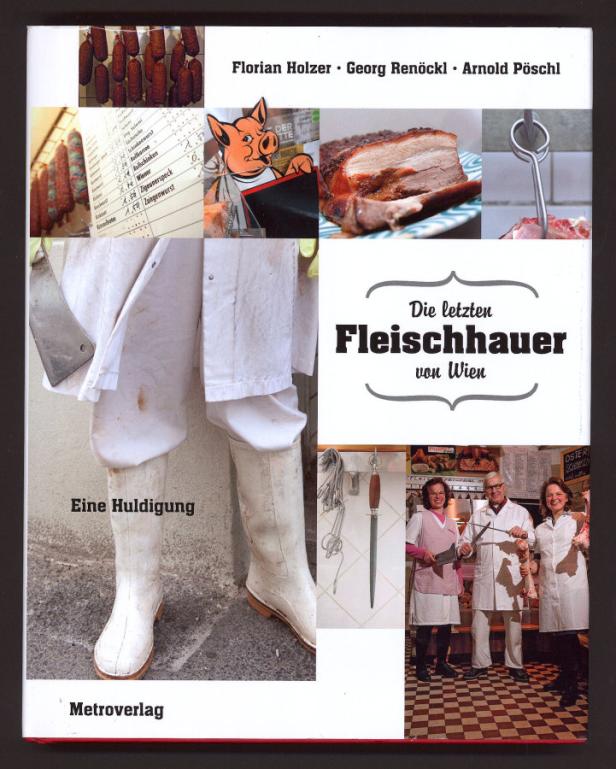

Florian Holzer liebt Fleisch. Der 46-Jährige ist Restaurant- und Gastro-Kritiker, u. a. in der KURIER-Freizeit. Als Co-Autor hat er kürzlich das Buch „Die letzten Fleischhauer von Wien. Eine Huldigung“ veröffentlicht (rechts).

KURIER: Was ist gutes Fleisch?

Früher hat man gedacht, wenn es fett und billig ist. Später war mager und billig angesagt. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Den Tieren soll es den Umständen entsprechend gut gehen, es soll eine Nachvollziehbarkeit und Kürze beim Transport geben. Und: Es soll schmecken.

Klein-Betriebe sind gefährdet. Ist die Konkurrenz aus dem Supermarkt übermächtig?

Billiges Fleisch ist ein Publikumsmagnet. Genauso groß ist aber die Konkurrenz durch Betriebe, die suggerieren, Fleischer zu sein. Die liefern nicht unbedingt schlechte Qualität, können aber mit Marketing- und Design-Abteilungen aggressiver auftreten. Fleischhauer haben vom Marketing null Ahnung.

Designtes Fleisch. Das klingt wenig appetitlich.

Wie kam es zu dem Buch?

Fleisch wird für die Menschen immer wichtiger und vermehrt gegessen. Auf der anderen Seite verschwinden diejenigen, die es fach- und artgerecht verarbeiten können. Das ist absurd.

Kommentare