Nicht alles digital: Warum das Analoge für die Zukunft wichtig ist

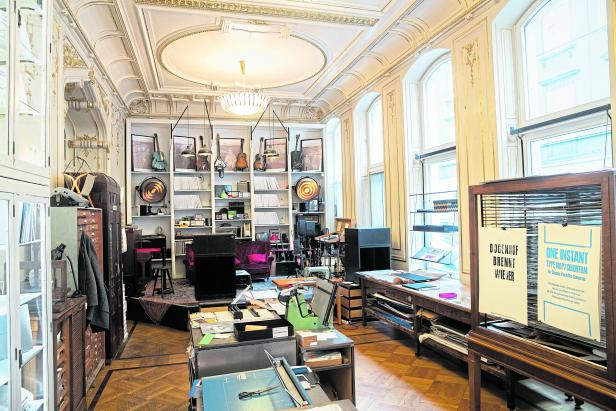

Florian Kaps, Vorreiter der analogen Renaissance, in seinem Büro, das er mit Büchern, Schallplatten, Musikkassetten und der größten Polaroidkamera der Welt teilt

Ein allmächtiges Tech-Unternehmen nimmt die Welt in Geiselhaft. Überwachung wird omnipräsent und ohne digitale Begleitung darf man nicht einmal mehr in den Wald gehen. US-Autor Dave Eggers schildert in seinem neuen Roman „Every“ eine dystopische Welt in naher Zukunft, von der sich viele bestätigt fühlen werden, die manchmal ein merkwürdiges Gefühl beschleicht. Jenes, ohne digitalen Begleiter kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr zu sein.

Dass die Digitalisierung vorangetrieben werden müsse, predigt heute jeder Vorstadtpolitiker und wer noch auf die Bank geht, um dort mit realen Menschen zu sprechen, gilt als Exot. Und doch lässt sich mit der Forderung nach einem „Recht auf analoges Leben“ nicht nur Kopfschütteln, sondern auch politisches Terrain gewinnen – von links bis rechts. Was Digitalisierung konkret bedeutet, macht viele ratlos. Erleichterungen im Alltag, die sich im Zweifelsfall als Zeitersparnis verkaufen lassen? Die Tendenz, einst von der Haptik lebende Liebhabereien in stets abrufbare Dateien zu gießen? „Die Leute kommen drauf, dass sie keine Spuren mehr hinterlassen“, sagt etwa Florian Kaps, Vorreiter der analogen Renaissance. Und Hirnforscher Jürgen Sandkühler bilanziert die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Verhalten ernüchternd.

Doch die Hoffnung auf ein gedeihliches Zusammenleben der digitalen und der analogen Welt lebt. Als jüngst das weltgrößte Online-Netzwerk rund um Whatsapp, Facebook und Instagram für mehrere Stunden ausfiel, musste der Server im Rechenzentrum einem „manuellen Reset“ unterzogen werden. Ganz analog.

Florian „Doc“ Kaps ist promovierter Biologe. Das Interesse für das Analoge an und für sich ist bei ihm mindestens so ausgeprägt wie jenes für Wissenschaft.

Zweidimensionale digitale Welt genügt den fünf Sinnen nicht

Der britische Guardian bezeichnete Florian Kaps als „Wiener Antwort auf Steve Jobs“. Womöglich, weil Florian Kaps auch dann beharrlich bleibt, wenn seine Umgebung eine Geschäftsidee für „unmöglich“ hält. Und er eine daraus entstehende Firma folgerichtig „The Impossible Project“ nennt.

Florian „Doc“ Kaps ist promovierter Biologe. Das Interesse für das Analoge an und für sich ist bei ihm mindestens so ausgeprägt wie jenes für Wissenschaft. Zunächst war da die Lomografie, auch experimentelle Schnappschussfotografie genannt. Darauf folgte das Thema Polaroid. Als Kaps 2008 das letzte Polaroid-Werk im holländischen Enschede erwarb, sagte seine gesamte Umgebung, inklusive Ehefrau: „Bist du komplett bescheuert?“ Es war der Beginn des „Impossible Projects“ – unter diesem Titel übrigens ab Jänner 2022 als Film in Kino zu sehen. Das scheinbar Unmögliche wurde möglich: Plötzlich waren auch die Digital Natives begeistert – „die, die wir bereits an das Smartphone verloren geglaubt hatten.“ Die Rettung der Polaroid-Fabrik wurde zum Erfolg.

Warum Wanderkarten und manche Straßenpläne nie aussterben werden, Navi hin oder her.

Bahnkarten kauft man am Ticketschalter, Reisen bucht man im Reisebüro und will man eine fremde Stadt sehen, besorgt man sich Reiseführer samt Stadtplan. Was vor 15, 20 Jahren noch selbstverständlich war, klingt heute nach Mittelalter. Wer kauft noch Karten und Pläne? Gar nicht so wenige. „Wir leben zu 95 Prozent von analogen Produkten“ sagt Carl Rauch, seit 2019 Geschäftsführer von freytag & berndt, 1885 gegründet und heute noch erste Anlaufstelle für Wander- und Straßenkarten. Auslaufmodelle? Mitnichten. „Wer nur mit Navi unterwegs ist, verliert das Gefühl für den Raum. Autokarten für Europa werden von älteren Kunden gekauft, exotischere Destinationen hingegen haben ein deutlich jüngeres Publikum. Ähnlich ist das bei Reiseführern. Jüngere kaufen vielleicht keinen Baedeker, aber Individualreiseführer.“

Eines der bestgehenden Produkte ist der Skandinavien-Atlas. Denn je weiter man in den Norden kommt, größer die Sorge vor fehlendem Handyempfang. Unersetzbar sind daher auch Berg-und Wanderkarten – das Risiko, dass das Netz oder die Batterie am Berg ausfällt, ist immer da. Ähnliches gilt für Segel- und Flugkarten, denen freytag & berndt in der Wiener Wallnerstraße ein ganzes Stockwerk bietet. „Wer den großen Überblick sucht, für den ist Papier unersetzbar.“

Und wie zum Beweis, dass man an die Zukunft glaubt, sagt Rauch: „Bei uns arbeiten 50 angestellte Kartografen und Geo-Informatiker. Da können weltweit wenige Unternehmen mithalten.“

Seit 2010 wird das klassische Filmmaterial für Sofortbilder wieder hergestellt und weltweit vertrieben.

„Doc“ Kaps ist mittlerweile schon weiter. Auf Polaroid folgte „Supersense“, eine rein analoge Manufaktur im Dogenhof auf der Wiener Praterstraße: Werkstatt, Aufnahmestudio, und Geschäft in einem. Außerdem ein Geruchslabor und ein Café, in dem ausschließlich am Feuer gekocht wird. Und selbstverständlich hat auch die größte Polaroidkamera der Welt hier ein Zuhause gefunden. Beim momentan größten Projekt geht’s ums Hören.

Die im Supersense entstehenden Schallplatten werden nicht gepresst, sondern auf einer selbst entwickelten Maschine geschnitten.

Das Supersense ist laut Kaps der einzige Ort der Welt, der Schallplatten direkt herstellt. Musiker wie die Fantastischen Vier, Gregory Porter, Hans Theessink oder das Jazztrio Café Drechsler spielen live auf der Bühne, werden aufgenommen und unbearbeitet auf Tonträgern festgehalten: Die daraus vor Ort entstehenden Schallplatten werden nicht gepresst, sondern auf einer selbst entwickelten Maschine geschnitten.

"Wir wollen Brücken bauen, keine Dinosaurier am Leben erhalten"

Kaps’ erklärte Mission: Analoge Technologien vor dem Verschwinden zu bewahren und ihnen einen Platz in der digitalen Welt zu bieten. Übrigens auch im 25hours Hotel in Wien, wo Kaps die weltweit ersten „analogen Hotelzimmer“ geschaffen hat. Mit Plattenspieler, Röhrenfernseher und Schreibmaschine. „Wir sind ein Versuchslabor. Wir wollen Brücken bauen, keine Dinosaurier am Leben erhalten.“

Mittlerweile habe sich die analoge Gegenbewegung weltweit etabliert, sagt Kaps. „Sogar Konzerne wie Amazon versuchen jetzt, Buchläden zu eröffnen. Viele kommen drauf, dass ihre Kunden doch echte Menschen sind. Während Europa noch Milliarden für die Digitalisierung ausgibt, setzen sich Großkonzerne in den USA mit dem Gedanken auseinander, wie sie wieder in der Realität Fuß fassenkönnen.“ Das Digitale sei immer hinter einer Glasscheibe, man könne es sehen und hören. Aber man könne es nicht schmecken, nicht riechen, nicht angreifen. „Der Mensch braucht seine fünf Sinne, um sich zu verlieben, Vertrauen zu fassen, sich wohlzufühlen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die fünf Sinne sichern unser Überleben. In der zweidimensionalen Welt des Digitalen geht uns etwas ab. 5.000 Facebook-Freunde sind schön, aber ein Mensch, der da ist und uns in den Arm nimmt, ist etwas anderes.“ Und: „Die Leute kommen drauf, dass sie keine Spuren mehr hinterlassen.“

Wie analoge Notizbücher nach digitalen Prinzipien funktionieren können

Mit der Hand auf Papier zu schreiben habe eine eigene Qualität, sagt Michele Falchetto. „Man wird nicht wie beim Schreiben am Computer durch permanent aufpoppende Nachrichten gestört. Beim Schreiben mit der Hand ist man ganz bei sich.“ Papier habe aber noch einen weiteren Vorteil, sagt der Grafiker: „Man kann es angreifen.“ Unter der Marke Moduletto bietet Falchetto gemeinsam mit seiner Frau Katharina Notizbücher an, die auf die haptische Qualität wertlegen.

Man habe Papier gesucht, auf dem die Tinte nicht durchscheine und das sich vor allem gut anfühle: „Ich wollte einen samtigen Touch.“ Hergestellt wird das Papier, wie auch der Kartonrahmen und die Gummibänder, die die Blöcke zusammenhalten, in Österreich. Zusammengesetzt werden die Notizbücher in der betreuten Wiener Werkstatt Opus, in der physisch beeinträchtigten Personen Arbeit finden: „Im letzten Arbeitsschritt wird das Buch aufgemacht und noch einmal mit der Hand über die Kante gefahren“, erzählt Falchetto.

Mehr als 500.000 Stück seiner Notizbücher, die ab 15 Euro zu haben sind, hat das Unternehmen bereits verkauft. Über einen Online-Konfigurator können Cover, Einlageblätter und Gummiband selbst ausgesucht und kombiniert werden. Viele Notizbücher werden auch an Firmen verkauft, darunter zahlreiche IT-Unternehmen. Das hat seinen Grund. Denn die Moduletto-Heftchen machen sich digitale Prinzipien zunutze. Ebenso wie Textbausteine in Schreibprogrammen, lassen sich die einzelnen Seiten beliebig neu anordnen. Dazu muss lediglich das Gummiband gelöst und die Seiten zwischen den Kartonrahmen neu sortiert werden. „Man kann Ideen miteinander verbinden“, sagt Falchetto. Computer seien nützliche Werkzeuge, auf das haptische Erleben wolle er aber nicht verzichten: „Das Nebeneinander von Analogem und Digitalem ist das Schöne.“

Kommentare