Wien bei Nacht: Als das Licht zum Hauptdarsteller wurde

Hochstrahlbrunnen: Buntes Wasser am Schwarzenbergplatz, 1906 eine Sensation

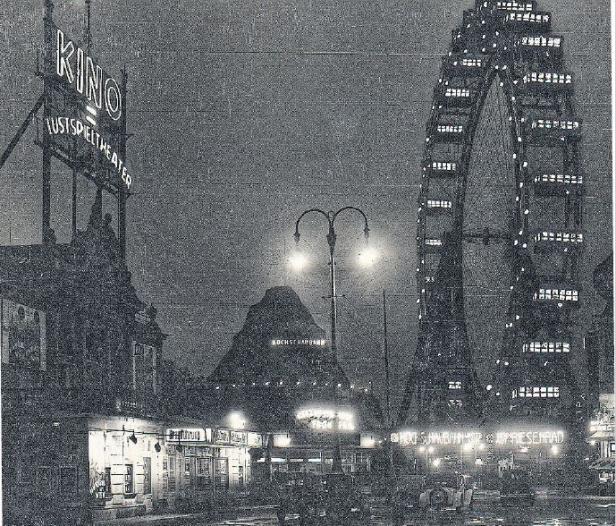

Im Jahr 1929 berichtete die Arbeiter-Zeitung, dass man sich für zehn Schilling das Lichtmeer der Stadt ein wenig zu Gemüte führen durfte. Man fährt durch die Kärntnerstraße und kann sich an der Lichtreklame erfreuen, dann kommt man in den Prater, und da wird einem erklärt, wo die Deutschmeister mit den böhmischen Köchinnen Wiener Walzer getanzt haben, dann geht es auf den Kobenzl. „Um 1900 begann man Wien bei Nacht zu vermarkten und das Image einer gut beleuchteten, glänzenden Stadt aufzubauen“, erzählt Peter Payer vom Technischen Museum Wien. „Touren mit dem Autobus führten zum Prater mit seiner Nachtattraktion Riesenrad, weiter über die Ringstraße und über die Höhenstraße hinauf in den Wienerwald.“ Vor dort aus konnten Touristen wie Einheimische das neuerdings beleuchtete Wien bewundern.

Lichtsensation

Stadtforscher Payer ist sicher, dass sich Menschen von Natur aus von Licht angezogen fühlen. So war es eine Sensation, als Joseph Moser anno 1816 als Erster die Schaufenster seiner Apotheke in der Josefstadt mit Gaslicht illuminierte. Sogar Kaiser Franz I. kam samt Familie. Und schon 100 Jahre davor hatte – wer die öffentlichen Laternen in Wien unbefugt „abdrehte“ – mit drakonischen Strafen zu rechnen: ... wer die an vielen Orten bereits ausgehängten Lampen boshafter Weise destruiert, dem wird die rechte Hand abgehackt.

„Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war gutes Licht ein Luxusprodukt“, sagt Ute Hasenöhrl von der Uni Innsbruck. Die Expertin für die Kultur- und Umweltgeschichte des Lichts weiß, dass die teure Beleuchtung lange Kirchen und Adel vorbehalten war. Auf barocken Festen wurden Feuerwerke, Fackelprozessionen sowie prächtig beleuchtete Gärten eingesetzt, um die Herrlichkeit des absolutistischen Fürsten zu symbolisieren.

Hasenöhrl verweist auf die Symbolik von Licht und Dunkelheit, Gut und Böse in der Bibel. Doch dann kam die „Aufklärung“ – und das „siècle des lumières“ (franz. Zeitalter der Erleuchtung) deutete auch das Licht um: Plötzlich ging es nicht mehr von Gott aus, sondern vom Menschen.

„Im 19. Jahrhundert hielt die moderne Effektbeleuchtung in Städten Einzug. Die Ausdehnung des Lichts in die Nacht ist ein Phänomen dieser Zeit“, sagt Historiker Payer. Das aufstrebende Bürgertum illuminierte den kommerziellen Bereich, Restaurants und Theater wurden in Szene gesetzt und offizielle Beleuchtungsspektakel sollten ein nationales Einheitsgefühl wecken und zugleich den technischen Fortschritt veranschaulichen.

Kaiser Franz Joseph etwa bekam zum Geburtstag Lichtfeste geschenkt.

Stadtforscher

Da wurden beleuchtete Ballons in den Himmel geschickt und Fassaden illuminiert. „Das hatte eine große Anziehungskraft, weil nächtliches Strahlen damals noch nicht selbstverständlich war.“

- Ab 1879 ging es dann Schlag auf Schlag: In diesem Jahr hatte Thomas Alva Edison die erste brauchbare Kohlenfadenlampe erfunden, ein Jahr später wurden 40 davon im Volksgarten installiert.

- 1882 folgten Stephansplatz und Kärntner Straße.

- Um 1900 war Wien die viertgrößte Stadt des Kontinents und hat in Sachen Beleuchtung in der Oberliga mitgespielt.

- 1906 wurde der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz zu einem bunten Leuchtbrunnen upgegradet – „Fontaine lumineuse“ genannt. Zwar seien London, Paris und Berlin – die wirklichen Großstädte von damals – die Vorreiter gewesen.

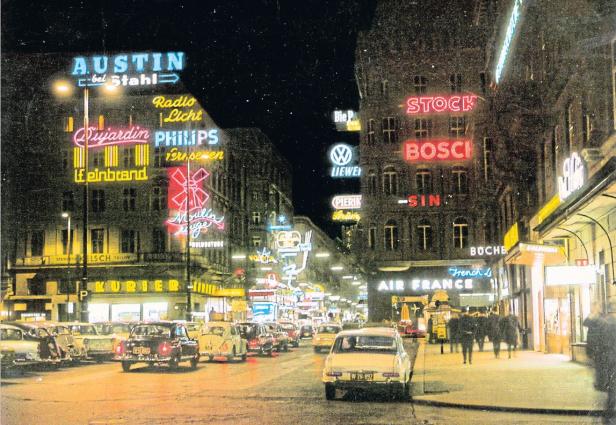

- „Aber schon in den 1920er- und 1930er-Jahren hat auch Wien in dieser Liga mitgespielt und gehörte zu den bestbeleuchteten Städten der Welt“, sagt Stadtforscher Payer.

Jetzt wurden nicht nur die repräsentativen Innenstädte erleuchtet, auch den Vorstädten ging ein Licht auf. Reklamebeleuchtung und Nachrichtenleuchtbänder setzten weitere Lichtakzente. All das führte zu tiefgreifendem sozialen Wandel.

Nachtschwärmer

Menschen konnten – und mussten – jetzt unabhängig vom Tageslicht arbeiten. Auch eine neue Vergnügungskultur und ein neuer Sozialtyp entstanden – der Nachtschwärmer. Kinos und Nachtlokale prägten die urbane Kultur: Metropolen mit hell blinkenden Schaufenstern, Straßenlaternen, effektvoll beleuchteten Gebäuden standen für Modernität im Gegensatz zur finsteren ländlichen „Rückständigkeit“.

Payer: „Licht wurde schon früh für Propaganda genutzt. Egal ob im schwarzen, Roten oder braunen Wien – man kann da jede Farbe nennen.“ 1933 erleuchteten 30.000 elektrische Lampen etwa drei Viertel der Wiener Straßen (800 km). Auf die Spitze trieben es dann die Nazis. Sie malten Hakenkreuze mit Licht in den Nachthimmel.

Prater 1940: Auch die Nazis setzten das Riesenrad in Szene

Und heute? Sind wir wieder in einer spannenden Phase, „denn Wien ist gerade dabei, auf LED umzurüsten. Dadurch präsentiert sich die Stadt völlig neu. Dieses Licht leuchtet nicht so sehr in den Himmel.“ Stadtforscher Payer ortet einen Epochenbruch: „Von oben betrachtet wird die Stadt deutlich dunkler.“

Kommentare